Affichage de 5926–5950 sur 7284 résultatsTrié par prix décroissant

Une œuvre, un itinéraire, une référence – Ouvrage collectif

L’œuvre écrite de Mostefa Lacheraf mérite pour être bien lue d’être mise en perspective spatio-temporelle. Pour trois raisons essentielles, en sus du fait qu’il s’agit d’un auteur ayant une conscience aiguë du moment historique, conscience insérée elle-même dans une véritable passion pour l’histoire.

La première raison tient à ce que Lacheraf est un personnage que l’actualité politique, depuis « l’incident » d’octobre 1956, a chargé d’une dimension historique exceptionnelle et qui, par la suite, s’est trouvé souvent aux premiers rangs du débat d’idées, voire de la polémique, même si cela fut épisodique et dans une relative discrétion de sa part. Mais l’homme public, militant et dirigeant politique ou idéologue, a une certaine image, formée dans les moments où l’actualité a braqué ses feux sur lui, qui imprègne et déforme parfois la lecture de ses textes.

La deuxième raison tient à ce que les écrits de Lacheraf ne sont pas tous des textes de doctrine ou de combat idéologique ou d’analyses historiques et sociologiques. Tout un pan de sa production, de critique et de préfacier notamment, concerne la littérature, le roman comme la poésie, le cinéma comme le théâtre, les arts populaires dans leurs diverses manifestations.

Il y a enfin l’homme privé en lui. Et s’il n’a pu malheureusement, en raison surtout des nécessités du combat national, prolonger et faire aboutir ses premiers écrits et ses premiers élans pour la poésie et le roman en lesquels il aurait livré son moi intérieur, cet homme se révèle d’une texture étonnante : lecteur invétéré, dans les deux langues française et arabe, amoureux des livres et de leur histoire, il continue à travers eux un soliloque intérieur d’une richesse humaine rare dont seuls ses récents Mémoires d’une Algérie oubliée ont pu révéler au grand public l’enracinement tellurique et la portée culturelle.

Caméléon – Zoubir Souissi

Les dictionnaires définissent le caméléon, outre l’animal bien connu pour s’adapter à la couleur et au décor ambiant pour s’y fondre, comme une personne versatile qui change facilement d’opinion. Cet exercice qui implique des pérégrinations dans les méandres des mouvances politiciennes, les hommes s’y sont adonnés depuis la nuit des temps, parfois avec délectation. Caméléons, girouettes ou plus prosaïquement opportunistes, ils naviguent sous toutes les latitudes, dans tous les continents et tous les systèmes, sans vergogne, ni états d’âme. La finalité pour eux est de s’agripper aux plis du pouvoir et de ne pas lâcher prise quelles que puissent être les pressions. Foin de moralité, d’éthique et de grands mots. Pour ces personnes l’expression « la fin justifie

les moyens » est la devise, le mot d’ordre. C’est l’histoire d’un de ces personnages qui est racontée dans cet ouvrage. Le récit se passe dans une Algérie contemporaine ravagée par l’insécurité et le terrorisme.

Il aurait pu se dérouler ailleurs tant le sujet qui nous intéresse est véritablement mondialiste. Mais au niveau national, comme au niveau local, les caméléons de tout acabit, ont encore de beaux jours devant eux. Ainsi est faite la nature humaine.

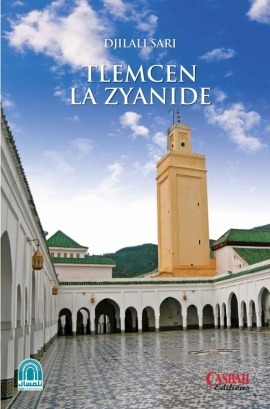

Tlemcen la Zyanide – Djillali Sari

Le présent essai a trait à l'un des chapitres - clef de notre histoire : l'Etat fondé par le stratège hors pair, Yaghmoracen Ibn Zayyân en 1235, préfiguration même de l'Etat d'ElDjazaïr, tourné résolument vers la mer et engagé durablement dans la confrontation opposant alors les deux rives de la Méditérannée. Il est axé avant tout sur l'analyse de sources épigraphiques éminemment exploitables, et sur le choix judicieux de documents-source complémentaires et convergents, focalisant des données fondamentales d'ordre aussi bien politique et économique que socio-culturel.

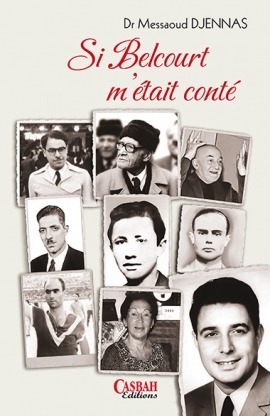

Si Belcourt m’était conté – Messaoud Djennas

« Deux séquences de ma vie ont particulièrement marqué ma prime jeunesse, un âge de grande sensibilité, où le moindre événement peut laisser une empreinte indélébile : les deux années de mon enfance, de sept à neuf ans, passées chez mes grands-parents dans mon douar natal d’El Aouana, et le reste de mon enfance et toute mon adolescence à Belcourt, jusqu’en octobre 1948.

« C’est cette séquence belcourtoise de ma vie, si intensément vécue, qui m’a amené à tenter de revisiter ce quartier d’Alger, entré avec fracas dans l’Histoire un certain 11 Décembre 1960 mais qui, en réalité, l’a fait plus de deux décennies avant et, plus encore, dans un passé plus ancien, que j’aimerais conter. »

Sortir des extrêmes – Mustapha Cherif

Cet ouvrage déconstruit les regards déformants sur l’islam. Les deux extrêmes, ceux qui l’instrumentalisent et le trahissent, et les autres qui le dénigrent et pratiquent l’amalgame. Ces tendances intolérantes et dogmatiques perturbent le vivre ensemble. Il est impératif d’éveiller les consciences, de faire respecter le droit à la différence et d’oeuvrer de concert autour de valeurs universelles, pour sortir des extrêmes. La voie du juste milieu est présentée par l’auteur comme la plus propice pour relever les défis de notre temps. Ni intégrisme, ni intégration à un ordre injuste.

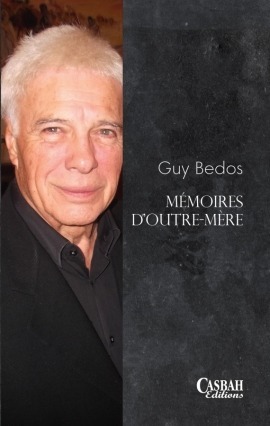

Mémoires d’outre-mère – Guy Bedos

“ Je n’ai pas rêvé. J’ai bien vu ma mère frapper mon père avec un marteau. Je dois avoir entre deux et trois ans. Mon père est infirme. Quand il met la main dans sa poche, ça ne se voit pas.

Il est même beau. Et fort. Un athlète. Dans un film américain d’aujourd’hui, il serait incarné par un type comme Antonio Banderas. J’ai vu des photos de lui, jeune, avant que ma mère ne le quitte et ne lui interdise de me voir. Sa main, toujours dans la poche.

“ Ma mère a frappé mon père sur sa main atrophiée qu’il dissimule sous un gant de cuir noir. Je me souviens de l’odeur du cuir.Désagréable. Surtout par temps chaud. Un gant sans les doigts puisque dessous il n’y a pas de doigts. Enfin si, comme une patte de chien, des bouts de chair minuscules avec des ongles - des griffes - au bout. ”

Les présidents algériens à l’épreuve du pouvoir – Badr’Eddine Mili

Al Andalous au Pérou – Jaime Càceres Enriquez

Né en 1934, à Lima, Jaime Càceres Enriquez s’est d’abord lancé dans des études littéraires à l’université nationale de San Marco avant de se tourner vers les sciences juridiques et politiques. Diplômé de l’université Federico Villareal, il entre dans la diplomatie en 1957. En poste successivement en Angleterre, à l’ONU, au Venezuela, auprès d’organisations internationales à Genève, il est nommé, en 1975, ministre plénipotentiaire à l’ambassade du Pérou en France. En 1980, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou en Algérie.

Parallèlement à sa carrière diplomatique, Jaime Càceres Enriquez a conduit une recherche passionnée et méthodique sur la présence des Morisques dans les colonies espagnoles d’Amérique. Exposés lors de nombreuses rencontres internationales ou publiés dans des revues, les résultats de ces travaux lèvent le voile sur une réalité peu connue du grand public.

Jaime Càceres Enriquez est décédé à Palma de Majorque en 1998.

À grands coups d’ordonnances, de lois et dispositions diverses, la Couronne espagnole s’employa, dès le premier voyage de Christophe Colomb et jusqu’à l’institution de l’Inquisition, à empêcher les

Morisques restés dans le royaume après la reconquista de gagner le Nouveau monde et d’y répandre la religion et la culture musulmanes.

Cependant, malgré sa rigueur, le dispositif mis en place ne fut pas hermétique.

Parmi les travaux qui établissent que, sous des noms d’emprunt et après une conversion de circonstance au christianisme, nombreux furent les morisques, femmes et hommes, à rejoindre les territoires nouvellement conquis des Amériques et à s’y installer, figurent en bonne place les études et recherches de Jaime Càceres Enriquez.

On apprend ainsi que les effets de la culture et des traditions d’Al Andalous sur le développement de la civilisation ibérique au Pérou se traduisent dans plusieurs domaines d’activité, attestés par des œuvres et des signes que l’on peut observer encore aujourd’hui.

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

Akfadou, un an avec le colonel Amirouche – Hamou Amirouche

Ce récit est l’histoire, racontée à la première personne (du singulier), de milliers d’Algériens et d’Algériennes qui réussirent avec une sérénité admirable l’impossible synthèse entre une vision réaliste de la lutte contre le colonialisme et une mystique du courage et de l’espoir indomptables. L’auteur, Hamou Amirouche, aborde avec un égal bonheur les soubresauts de l’avant-guerre et les tâtonnements laborieux de l’après-guerre. Il relate, avec une charge émotionnelle difficile à contenir, les hauts faits de guerre, à la fois tragiques et exaltants, vécus dans les maquis de la wilaya III, en 1957-1958, sous le commandement du colonel Amirouche Aït Hamouda, ou durant la longue marche qu’il qualifie « d’infernale » en route vers la Tunisie. Il trace de ce héros hors du commun un portrait imprégné de mélancolie et jette un éclairage inédit sur le complot de la « Bleuite », (cet épisode terrifiant et poignant de la guerre psychologique), et de l’affaire de l’« Oiseau bleu » (qui vit une armée classique subir une défaite retentissante gardée secrète durant des années) auxquels il consacre le plus long chapitre de son ouvrage. L’auteur porte un regard critique et lucide sur l’histoire tumultueuse du pays, sur les rêves et l’ambition « démesurée de rattraper l’Espagne » des années 60 et 70, évoque sommairement et analyse sans complaisance la période actuelle dans un seul but : l’état du pays et ses orientations correspondent-ils à la vision de Si Amirouche et de tant d’autres révolutionnaires, d’un ordre juste régnant dans un pays moderne et digne, « suffisamment puissant pour dissuader toute velléité de lui marcher sur les pieds » ?

Mémoires d’un algérien – Tome 1 : Rêves et épreuves (1932-1965) – Ahmed Taleb-Ibrahimi

« La chance d'appartenir à cette génération si particulière (historiquement parlant), et sans laquelle ma vie eût été d'une banalité effrayante, implique en retour des obligations dont la plus importante réside dans l'accomplissement d'un devoir de mémoire, par la production d'un témoignage aussi fidèle et objectif que possible. Celui-ci doit répondre au droit des Algériens de savoir aujourd'hui ce qui s'est réellement passé durant l'occupation coloniale, ainsi que pendant et après la Révolution armée. Il constitue, de surcroît, une contribution salutaire à l'avenir de la démocratie en Algérie, et enfin, je l'espère en tout cas, un matériau utile pour l'historien

qui se penchera sur l'étude de cette période de notre histoire. »

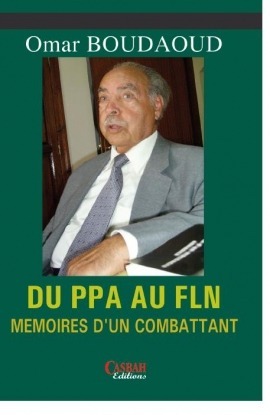

Du PPA au FLN -Mémoires d’un combattant – Omar Boudaoud

Pendant que l'État-major de l'armée française affirmait que la guerre d'Algérie était virtuellement terminée et qu'à Alger, les gouverneurs successifs annonçaient périodiquement le dernier quart d'heure, le feu qui était ainsi allumé en France et jusqu'à Paris même prouvait clairement le contraire.

Dans le sillage des manifestations de décembre 1960 à Alger, les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris ont constitué une nouvelle expression massive de soutien au GPRA. Ce fut l'entrée manifeste de la communauté émigrée dans l'action sous l'égide du Fln, et le plébiscite du GPRA, à nouveau légitimé pour négocier avec le gouvernement français.

L'apport financier de la Fédération, quoique peu médiatisé, a pesé d'un poids décisif. La Fédération constitua en quelque sorte la banque qui finançait les activités du gouvernement, le trésor dans lequel puisait le GPRA. Cette manne financière assurait plus de 80 % de son budget de fonctionnement. Le gouvernement avait les mains libres et pouvait agir sans contrainte extérieure, n'ayant pas besoin, sous peine de capitulation, d'accepter des subventions conditionnelles de qui que ce soit et encore moins de tendre la main aux pays frères et amis. Assuré de faire face en toute liberté aux besoins du combat, il put mener sa propre politique sans ingérence de donateurs intéressés et maintenir entre les blocs de l'Est et de l'Ouest le cap du non-alignement.

(Extraits ).

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

Georges Bouqabrine – Benamar Médiene

« Tu es où Georges ?

– Je suis mort, et depuis longtemps… Tu le sais aussi bien que moi !

– Oui, je le sais… Mais où est ta mort ? Dis-moi, Georges, quand quelqu’un perd un ami, que devient-il ? La moitié de deux ou la moitié de soi ?

– Gros malin, la réponse est dans la question de celui qui la pose !

– Les questions ne sont pas de moi… Je les ai piquées à ne je sais plus qui, mais reconnais-le, elles tiennent la route !

– La route, n’exagérons rien… l’impasse des cogitations, c’est plus probable !

– Alors dis-moi où est ta mort ?

– Elle est là, enfouie avec ce qui reste de ma carcasse… Elle est là, et n’importe où, en deux endroits peut-être. Avoir deux tombes, me convient très bien...

– Il me faut les trouver, Georges… Je veux dire la bonne, ta vraie tombe… » ( page 14.)

Dans ce récit lyrique et baroque, Benamar Mediène fait du lecteur un complice en recel littéraire, un voyageur clandestin dans les océans de la littérature et dans le partage du butin des mots, et du désir de s’en étourdir. Sans ménagement ni fausse pudeur, l’auteur entraîne le liseur dans les tumultes de la vie d’un petit immigré transplanté d’une colline nue et sèche d’Algérie, vers les herbes hautes et le fleuve de la Charente. La vie de Malik Youm, nom du narrateur, est révélée au miroir de celle de Georges, pygmalion fantasque et fraternel. Un « cœur d’homme à gueule d’enclume », qui pense mal ou à côté ou contre, un poète en quelque sorte qui jamais ne ligote sa pensée ni sa langue.