Affichage de 5851–5875 sur 7284 résultatsTrié par prix décroissant

Comment israël expulsa les palestiniens – Dominique Vidal

« Le passage du Yichouv à l’Etat d’Israël doit en effet beaucoup à la situation qui prévaut après 1945 : le génocide a donné une légitimation tragique à la revendication sioniste d’un Etat, incité les Alliés à la soutenir, et travaillé la mauvaise conscience des opinions dans les pays complices de l’entreprise nazie. Sans oublier les centaines de milliers de personnes déplacées qui, ne pouvant pas rentrer dans leur pays ni émigrer en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, n’ont d’autre choix que l’émigration vers la Palestine. Autant de facteurs qui participent au ‘‘ lien entre l’Holocauste et Israël ’’ souligné par le grand intellectuel palestinien Edward Saïd… » Dominique Vidal (Le Monde diplomatique).

En 1987, paraissait « La Naissance du problème des réfugiés palestiniens », le premier livre de ce qu’on allait bientôt appeler la « nouvelle histoire » israélienne. Son auteur, Benny Morris, mais aussi Ilan Pappé, Avi Shlaïm, Tom Segev et d’autres ont, en quelques années, réécrit les conditions dans lesquelles l’État d’Israël a vu le jour, battant en brèche les mythes et les tabous chers à leurs prédécesseurs. Il est désormais impossible de nier la réalité de l’expulsion de quelque 800.000 Palestiniens dans les mois qui précèdent et suivent la création de l’État juif en mai 1948.

Que nous apprennent les travaux de ces chercheurs sur des événements fondateurs du conflit israélo-palestinien Quels débats ont-ils suscités parmi leurs pairs ? Quelle influence ont-ils exercée sur une société israélienne ? confrontée, entre deux Intifadas, aux accords de paix d’Oslo ? Autant de questions auxquelles répond ce livre de synthèse.

En portant à la connaissance d’un grand public les apports d’ouvrages dont la plupart n’ont pas été traduits en français, ce livre complété par une enquête originale sur les polémiques actuelles autour de la « nouvelle histoire » en Israël.

Winnie Mandela -Le mythe et la réalité – Benaouda Lebdai

Cette biographie de Winnie Mandela se propose de mettre en lumière la vie d’une militante exceptionnelle et de lui rendre justice.Son parcours et son engagement pour la liberté des Sud-africains méritent d’être revisités ; l’objectif de la démarche est de souligner son combat personnel pour la justice et l’équité et de mettre en évidence la singularité d’une personnalité qui a intrigué et qui a donné lieu à des interprétations, souvent injustes et fallacieuses. Nous avons tenté de la présenter sous un angle nouveau par rapport à ce qui a été écrit sur elle de manière éparse et éclatée, générant des opinions tranchées, partiales et partielles, éloignées de ‘sa’ réalité, de ‘sa’ vision du monde et de sa politique.

Mémoires insolites – Youcef Mehenni

Récits de guerre, souvenirs d’enfance et journal de bord d’un parcours de combattant puis de journaliste et enfin de diplomate, ces mémoires insolites résument une vie d’homme insérée dans une période exceptionnelle de l’histoire de l’Algérie. Dans ces textes où l’anecdote côtoie le drame, l’auteur a su trouver ce ton juste et l’écriture fluide qui permet une lecture à la fois agréable et instructive.

En couverture : Noces à Houphong.1979

L’opposition politique en Algérie – Badr’Eddine Mili

Le présent ouvrage retrace et analyse les conditions historiques dans lesquelles l’opposition politique en Algérie est apparue en 1962 et a évolué du statut d’opposition clandestine à celui d’opposition constitutionnelle en 1989. Un bilan de ses thèses et de ses programmes d’action est proposé au terme des développements consacrés à chacune de ses composantes.

Cet essai fait suite à celui publié en 2015 par Casbah-Editions sous le titre « Les présidents algériens à l’épreuve du pouvoir ».

Camus-Amrouche, des chemins qui s’écartent – Réjane Le Baut

Jean El-Mouhoub Amrouche et Albert Camus furent aussi proches et aussi étrangers l'un à l'autre qu'il était possible en situation coloniale.

De 1940 à 1960, leurs chemins, proches au début, allèrent s'écartant, illustrant le drame et l'échec d'une colonisation irrespectueuse par nature de l'être-même de l'Autre, qui ne pouvait être qu'Etranger.

Réjane Le Baut, docteur ès lettres de l'Université Paris-Sorbonne, a enseigné à Alger de 1962 à 1968. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et d'émissions de radio sur Jean El-Mouhoub Amrouche.

Pierre Le Baut, né à Blida, licencié en philosophie de l'Université d'Alger, a obtenu la nationalité algérienne en 1963. Il a été secrétaire de la Société des études camusiennes de 1990 à 2005.

Ensemble, ils ont rassemblé de très nombreux inédits des deux protagonistes de la tragédie algérienne et donné à lire les pièces du dossier: documents ici présentés pour l'histoire du Combat algérien.

Quand les Algériens lisent Camus – Afifa Bererhi

Depuis des années, les Algériens écrivent à propos de Camus et de son oeuvre.

Mais il est de bon ton de dire que Camus est censuré dans notre pays : une telle assertion dispense d’examiner simplement les éléments de ce rapport entre un écrivain français d’Algérie et un pays devenu indépendant ; elle dispense aussi de réfléchir aux raisons de ce « silence » sur un peu plus d’un demi-siècle.

Aussi avons-nous rassemblé les références concernant Albert Camus, lui-même et son oeuvre, pour offrir un document qui établisse un état des lieux et qui puisse être consulté sans a priori. Nous trouverons, dans ce répertoire alphabétique, la majorité des Algériens (universitaires, journalistes, hommes politiques, écrivains, citoyens), ceux qui ont parlé de Camus, ont écrit sur lui ou y ont fait allusion. Nous entendons par « Algérien », celles et ceux qui ont la nationalité de ce pays et celles et ceux qui ont cette origine… les « Arabes » justement, de cet écrivain...

Les auteures : Quatre universitaires algériennes, complices depuis les bancs de la Faculté des Lettres d’Alger dans les premières années de l’université après l’indépendance. Elles ont continué à éclairer de leurs analyses la littérature algérienne de langue française et ont organisé de nombreuses rencontres.

La presse algérienne (Genèse, conflits et défis) – Achour Cheurfi

L’auteur, journaliste professionnel depuis plus de trente ans, fait le point sur la question médiatique algérienne. Il évoque l’histoire de la presse, son évolution, les conflits qui la traversent, les grands débats qui l’agitent et les défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui. Sa conclusion est la suivante : à l’heure de la mondialisation, la puissance des nations se mesure non seulement à l’aune de leurs moyens militaires ou de leur potentiel économique mais aussi et surtout à leur rayonnement médiatique et culturel, à l’intérieur de l’espace national autant qu’au niveau international. L’ordre médiatique algérien en construction a besoin d’un redéploiement salutaire afin de relever le défi de la modernité et répondre aux besoins croissants des citoyens et du pays.

AU NOM DE LA CIVILISATION, Crimes de guerre et contre l’humanité en Algérie de 1830 à 1962 – Mohamed Sekkal

Comble de l'aberration, les massacres, enfumades et autres actes d'une barbarie indicible sont portés à l'actif de l'oeuvre civilisatrice menée par l'Occident !

Pourtant, en 1847, Alexis de Tocqueville avait tiré la sonnette d'alarme: « Nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires, écrivait-il. Autour de nous les lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a cessé, c'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. »

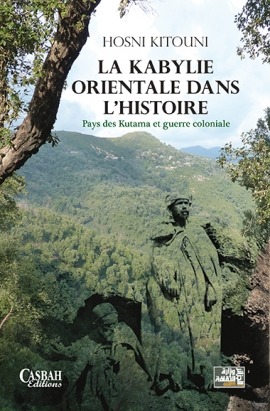

La Kabylie orientale dans l’histoire – Hosni Kitouni

Ce livre est né d'un sentiment d'injustice : pourquoi El Kabaile El-Hadra (la Kabylie orientale) — pays des Kutama — berceau d'événements historiques considérables dont les répercussions ont touché tout le Maghreb et le Moyen-Orient, est-elle restée hors du champ des études historiques ?

Ce désintérêt aurait-il pour cause l'extrême complexité des questions que l'histoire de cette région soulève ? Qui sont donc ces « Kabyles », parlant « arabe », sans doute descendants des fameux Kutama, mais qui refusent obstinément de se revendiquer de cette ancestralité ? À la suite de quoi une population montagnarde, enclavée, réputée berbère depuis la nuit des temps, s'est-elle arabisée, et pourquoi son arabe est-il si dissemblable de celui parlé dans le reste du pays ? Quelle est l'origine de sa population, de son particularisme culturel et social ? Que devient la Kabylie orientale après la « conquête coloniale » ? Pourquoi, plus qu'ailleurs, la résistance à l'occupation française a-t-elle, ici, duré aussi longtemps (1839-1871) ? Et pourquoi fut-elle particulièrement acharnée et si meurtrière ?

Quels bouleversements le système colonial lui a-t-il fait subir au point qu'elle se retrouve en prise à une sorte de « crise identitaire » dont les effets demeurent perceptibles jusqu'à présent ? C'est à ces multiples questions que cet ouvrage s'attache à répondre. S'appuyant sur des documents exceptionnels, Hosni Kitouni nous entraîne sur les sentiers tumultueux d'une histoire marquée par les visages emblématiques de Tacfarinas, Abou Abdallah Elchii, Belahrech (le tombeur des beys), Moula Chokfa, Ben Fiala et d’autres...

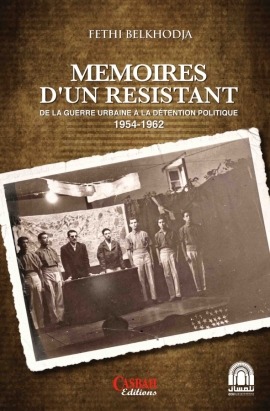

Mémoires d’un résistant – Fethi Belkhodja

Ce livre relate le parcours d’un homme qui s’est investi très tôt dans la lutte pour la reconquête de la souveraineté nationale et a acquitté pour cela le prix fort.

Les longues années d’incarcération dans les geôles et cachots du système repressif colonial, après les épisodes éprouvants de la vie de fidaï, l’ont mis en présence d’un grand nombre de vaillants patriotes qui ont partagé les mêmes épreuves et le même combat que lui en tant que détenus politiques et dont plusieurs sont tombés au champ d’honneur. C’est à ces martyrs de la liberté et de la dignité qu’il rend ici hommage, évoquant leur résistance et leur combat face à la machine infernale mise en place par l’occupant.

La Saga des rois Numides – Messaoud Djennas

« Mon ambition est de montrer que si les Aguellids de l’antique Numidie furent, tour à tour, alliés ou adversaires conjoncturels de Carthage et de Rome, certains parmi eux ont fait preuve de grandes capacités à être des bâtisseurs d’États, des acteurs de l’Histoire. Nul doute que si Rome, à l’apogée de sa puissance militaire, ne les avait pas bloqués, ils auraient forgé des Nations et édifié des États à même de résister et de survivre au temps et aux hommes.

« L’histoire de l’Algérie n’est pas faite que de lutte et de résistance. Si la guerre de Jugurtha annonce celle d’Abdelkader, Gaïa, Syphax et Massinissa surtout sont l’illustration de la fécondité de cette terre numide qui a vu émerger de son sein de grands bâtisseurs d’États, n’ayant rien eu à envier aux monarques les plus grands de leur temps, et dont notre jeunesse peut et doit être fière. »

Extrait de l’avant-propos

Il était une fois la wilata IV – Itinéraire d’un rescapé – Mustapha Tounsi

« En dehors des ratissages et des bombardements habituels, nous séjournons quelques jours dans la région de Béni-Slimane. Là pour la première fois (juillet 1958), nous subissons une attaque aérienne au napalm dans un petit douar encore habité. Les dégâts humains et matériels

sont considérables. C'est dramatique de voir ces malheureux civils sans défense, femmes, enfants, vieillards dans une panique générale, fuir n'importe où, et certains mourir par les flammes et les gaz inhalés. L'armée française a toujours fait fi des conventions de Genève sur l'utilisation de certaines armes, prohibées en théorie mais largement en vigueur, d'autant plus

que cette guerre se passait à huis clos. »

De l’histoire des ibadites au Maghreb – Ahmed Bakelli

Entre mythe et réalité, nous pouvons dire que l’ibadisme au Maghreb a été perçu en fonction de l’état d’âme du moment. Pour parler d’ibadisme, il fallait, paraît-il, en être habilité, entre autres, par une compétence particulière. Alors, devons-nous parler d’exclusivisme ? Tout semble nous y autoriser. Seulement, nous buterons toujours contre la difficulté de désigner le ou les auteurs de l’exclusion car, nous nous rendrons compte que c’est en nous-mêmes qu’il faudra peut-être prospecter en priorité.

De la susceptibilité au mépris des uns et des autres, avec leurs lots de préjugés favorables et défavorables, le bon sens et l’objectivité ont été les premières victimes de ce naufrage. Ces survivances ont la vie dure. Elles continuent d’entraver notre appréciation d’un vécu collectif qui, après avoir propulsé nos ancêtres vers la conquête d’horizons radieux, les a précipités dans les abîmes d’une mésentente qui s’est transformée en déprime généralisée. Il fallait situer les responsabilités et désigner des coupables. Et comme l’entente et la mésentente tribales sont rodées à ce « sport », l’autre était tout désigné pour endosser la culpabilité. Cet « autre », il fallait s’y attendre, transformera, à son tour, cette culpabilité en chef d’accusation. En somme, c’est une histoire riche en enseignements et en péripéties. Une histoire bien de chez nous, et… vraie. Paradoxalement, nous serons les derniers à nous rendre compte qu’en faisant sa mue, cet « ibadisme » s’est métamorphosé (au Mzab surtout) en démarche urbanistique maghrébine, qui continue d’instruire et d’interpeller les plus avertis.

L’auteur du présent ouvrage n’a pas la prétention d’écrire ou de réécrire l’histoire. Par contre, il tentera de lire l’écrit consacré différemment ; l’objectif étant de convier le lecteur à le suivre dans les dédales de ce vécu tumultueux, pour méditer sur certains questionnements. Il tentera également d’avertir contre les perversités d’une façon d’agir et de réagir qui, faute d’instituer un vrai débat, vise à instaurer une « consensuellisation » propre à chaque conjoncture qui semble resurgir cycliquement, pour transformer la mésentente en incertitude, ensuite en refus et conflit, pour aboutir au refoulement, au reniement…

Évian 62 : le dernier combat – Vérités sur le processus des accords d’Évian – Haya Djelloul

Dans cet ouvrage, l'auteur nous entraîne dans la grande aventure des négociations algéro-françaises qui ont mis fin à la guerre.

Dans un langage simple et populaire, celui de la télévision, il nous raconte l'action secrète de quelques Algériens militants du Front de Libération nationale, véritables artisans des pourparlers et, dans le même temps, nous fait découvrir tous les aspects de la négociation algéro-française et les principales figures négociatrices, algériennes et françaises, encore mal connues à nos jours. Il réhabilitera aussi la vocation internationale d'ordre et de service des autorités suisses. Pour l'auteur, ces entretiens présentés sous les termes de pourparlers d’Évian, sont un modèle dans l'histoire des négociations mondiales.

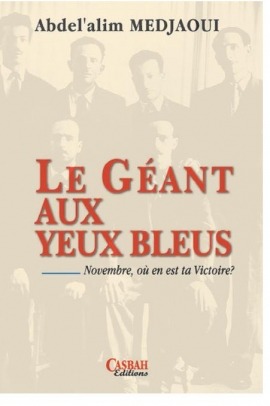

Le géant aux yeux bleus – Novembre, où en est ta Victoire ? – Abdel’alim Medjaoui

Laissons-nous guider par le géant Novembre pour revisiter ces années exaltantes et terribles de notre indépendance. Nous le voyons à l’oeuvre, apaisant les turbulences de la fin de la guerre de libération : il unit encore une fois les forces divisées du nationalisme libérateur pour les convier à un effort autour d'un nouveau djihad, d'une nouvelle ambition sereine dont les accomplissements ont porté encore plus haut le prestige de notre pays, de son peuple et de sa position internationale.

Puis vint le temps des naufrageurs… sous la pression conjuguée de la contre-offensive occcidentale musclée – quoi de plus intimidant que les disparitions « opportunes » d'un Nasser, d'un Boumediene, d'un Benyahia ! – contre notre mouvement de libération, de cette lassitude sur le grand chemin de Novembre et cette soif de bien-être qui s'est emparée de notre génération rendue ainsi à ses petitesses et à ses divisions pré-novembristes. La crise est devenue insoutenable et a failli emporter le pays. Mais Novembre reste le recours comme l'a montré le retour du grand Boudiaf. Les jeunes générations l'ont compris qui cherchent, dans les certitudes que son fulgurant passage a insufflées, à retrouver les repères nationaux mis à mal par les comportements égoïstes de certains aînés, au moment où le globalisme occidental s'applique à effacer ces repères de la mémoire nationale.