Affichage de 5426–5450 sur 7284 résultatsTrié par prix décroissant

Anna Gréki Les mots d’amour, les mots de guerre – Abderrahmane Djelfaoui

Qui est cette jeune Algérienne prénommée Colette qui prit un jour ou une nuit d’exil, Anna Gréki pour nom de plume ?

Cette femme qui subjugua tant d’esprits et de cœurs naquit à Batna en 1931 et passa sa prime enfance dans un village des Aurès ; elle décrocha le bac à seize ans une année après mai 45... A vingt-deux ans elle est amoureuse en Sorbonne d’un brillant étudiant, Ahmed Inal, natif du vieux Tlemcen, qui mourra officier de l’ALN et secrétaire du commandement de la zone 5 au maquis de cette même région en octobre 1956, à l’âge de vingt-cinq ans …

Cinq mois plus tard, Colette sera suppliciée à l’ancienne villa du consulat d’Allemagne du Clos Salembier puis incarcérée à Serkadji, avant de passer par le camp de triage militaire de Beni Messous et être expulsée hors de son pays à l’orée de l’année 1959...

A partir de cela, peut-on reconstituer une image vraisemblable, tant le monde de nos jours semble avoir presque tout englouti des nobles combats d’hier ?...

Le défi de ce livre est de tenter de recomposer à des dizaines d’années de distance ne serait-ce qu’une partie du puzzle de la vie volontariste et flamboyante d’une jeune femme, belle, que nous savons loyale et passionnée, maîtresse de sa parole comme de ses moyens d’expression qui ne l’empêcheront pas d’être jetée dans la gueule du loup, son enfer…

C’est un récit (partiel de sa vie et de son œuvre) qui va nous mener des ruines de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au lendemain de l’Indépendance où elle peut enfin initier la publication de son premier recueil Algérie Capitale Alger, préfacé par Mostefa Lacheraf, qui paraîtra en 1963 à Tunis en édition bilingue français-arabe.

Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie – Dominique Wallon

UNEF-UGEMA

« Le dialogue avec l’UGEMA, même à distance, est devenu avec le Congrès de Lyon, et jusqu’à juillet 1962, le cadre de la définition des positions de l’UNEF sur le fond de la guerre d’Algérie, sa nature et son issue souhaitable et nécessaire. (...) Même si, en 1960, l’UNEF ne formulait pas le mot « indépendance », le fait de dire ce que nous disions le soit constamment en dialogue avec l’UGEMA nous projetait nécessairement dans cette perspective.

Il en fut ainsi pour le Congrès de Lyon parce qu’une prise de position politique claire était évidemment posée par l’UGEMA comme préalable à une reprise des relations. L’autre exigence — la nécessité de renouer d’abord les contacts avec « le Comité de liaison des organisations étudiantes des pays coloniaux et nouvellement indépendants » —, avait un caractère surtout formel, mais aussi politique, car elle permettait de situer clairement le problème algérien dans le cadre de la décolonisation générale de l’Afrique.

Les avancées de l’UNEF sur ces sujets sont donc venues à partir d’une stimulation externe, celle de notre partenaire algérien, ce qui était plus que normal, nécessaire. Ces avancées et la reprise des relations avec l’UGEMA, vont naturellement propulser l’UNEF à l’avant-garde du mouvement syndical.

Naissance de la justice algérienne – Amar Bentoumi

5 figures de l’émancipation algérienne – Michel Kelle

Cet ouvrage présente le parcours de cinq figures marquantes liées à l’histoire de l’Algérie du XXe siècle : deux Français de métropole, Germaine Tillion (1907-2007) et André Mandouze (1916-2006), et trois pieds noirs, Alfred Bérenguer (1915- 1996), Charles Koenig (1921-2009) et Pierre Claverie (1938-1996). Pourquoi ce choix ? Il permet de traverser l’histoire douloureuse de l’Algérie des années 1930 (apogée de l’époque coloniale avec la célébration du centenaire du débarquement de 1830) jusqu’aux trente

premières années mouvementées de l’indépendance, en passant par la période cruciale de la guerre de libération.

Dans des positionnements et des engagements différents dus à leur histoire

personnelle, faisant souvent preuve d’une clairvoyance prémonitoire, ces personnalités ont cherché, chacune à sa manière, à alerter les Européens d’Algérie et les Français de métropole sur les périls d’un système colonial fondamentalement injuste et sur l’urgence, après les événements

de 1945, à s’engager dans la voie de l’émancipation réclamée par le peuple algérien opprimé sur les plans politique, social, culturel et religieux. Attachés à la fois à la France et à l’Algérie, cette femme

et ces hommes ont voulu oeuvrer pour une paix juste et rapide et pour la cohabitation continuée d’une communauté européenne avec la population berbéro-arabe et musulmane d’une Algérie souveraine.

Mais leur engagement ne vaut pas seulement pour le XXe siècle. « Passeurs des deux rives », ils restent pour aujourd’hui et demain sans doute des modèles de volonté et de courage au service d’un dialogue «

à la recherche du vrai et du juste ». Leurs voix méritent de continuer à être entendues pour ouvrir aux deux peuples, algérien et français, la voie d’un renouveau de leurs relations, débarrassées des ressentiments du passé et tournées résolument vers un avenir de coopération et d’amitié nécessaires. C’est le message que cet ouvrage voudrait aussi transmettre aux générations nouvelles qui vivent sur nos deux sols.

Les cent batailles décisives de l’histoire – Salah Ould Moulaye Ahmed

L’histoire de l’humanité, depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours, est jalonnée de batailles, dont certaines eurent une telle importance historique qu’elles restèrent gravées dans la mémoire des hommes. Parmi ces affrontements, il en est d’une importance telle qu’ils ont scellé le destin des peuples et des nations et forgé la légende des grands hommes de guerre.

L’ouvrage expose dans un style clair, objectif et accessible à tous, un panorama large et varié d’une centaine de ces batailles décisives du passé où l’Histoire, retenant son souffle, a attendu le verdict des armes à défaut de celui de la raison et du droit.

L’auteur est un scientifique mais que les péripéties de son métier d’enseignant du supérieur ont conduit, des années durant, à donner des cours et des conférences scientifiques à des futurs officiers. D’où son penchant pour l’histoire militaire et son désir de le partager avec tout public intéressé ou avide de culture générale.

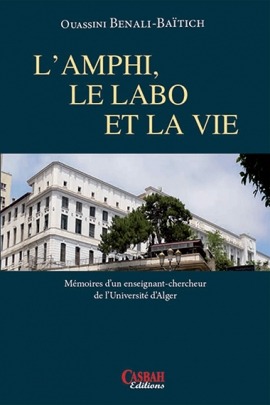

L’amphi, le labo et la vie – Ouassini Benali- Baitich

Cet ouvrage, fruit d’un travail de mémoire, relate le parcours d’un enseignant-chercheur de la faculté des sciences d’Alger à l’USTHB de Bab-Ezzouar, durant le cinquantenaire de sa carrière (1963-2013). Le récit, structuré de manière chronologique selon les périodes marquantes de l’histoire du pays et plus particulièrement de l’université, est entrecoupé par des réflexions sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, sur le métier enseignant-chercheur avec ses joies et ses servitudes, et même par de la fiction dans la description de portraits d’enseignants-chercheurs.

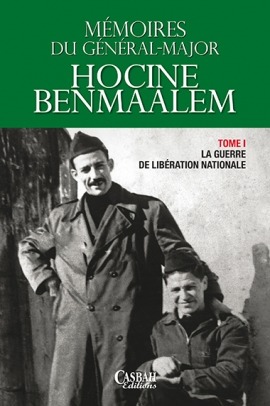

Mémoires du Général-major Hocine Benmaalem – Hocine Benmaalem

TOME I : LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Dans le présent ouvrage, j’évoque des événements importants que j’ai personnellement vécus, en m’imposant une exigence d’objectivité et d’impartialité. J’ai fait appel en grande partie à ma mémoire, mais, pour préciser certains faits, j’ai également consulté des ouvrages ou questionné d’anciens compagnons.

[…] J’ai vécu pendant cette grande et exceptionnelle Révolution une période extraordinaire de ma vie. J’ai eu la chance de servir auprès d’un grand chef révolutionnaire de notre guerre de libération, le colonel Amirouche ; le souvenir de la période que j’ai passée à ses côtés ne s’effacera jamais de ma mémoire.

[…] La vie au maquis était très difficile, mais à aucun moment je n’ai regretté mon choix.

Extraits de l’avant-propos

La police parisienne et les Algériens (1944-1962) – Emmanuel Blanchard

Le « problème nord-africain » : c'est ainsi que la police a pris pour habitude de qualifier après-guerre la question des Algériens installés en région parisienne. Théoriquement égaux en droit avec les autres citoyens français, ils étaient cantonnés à certains emplois et quartiers, en butte à une forte emprise policière et objets de nombreux fantasmes touchant à leurs pratiques sexuelles ou délinquantes.

De 1925 à 1945, les Algériens ont été « suivis » par une équipe spécialisée, la Brigade nord-africaine de la préfecture de police. Celle-ci dissoute, les « indigènes » devenus « Français musulmans d'Algérie » sont désormais l'affaire de tous les personnels de police. Au début des années 1950, l'émeute algérienne devient un sujet de préoccupation majeur, exacerbé par la répression féroce de la manifestation du 14 juillet 1953, place de la Nation. Une nouvelle police spécialisée est alors reconstituée avec la Brigade des agressions et violences. Ses objectifs : pénétrer les « milieux nord-africains » et ficher les Algériens.

Entre 1958 et 1962, dans le contexte de la guerre ouverte en Algérie, le répertoire policier se radicalise : il faut désormais « éliminer les indésirables ». Rafles, camps d'internement et retours forcés se multiplient. Les brutalités policières deviennent fréquentes, jusqu'à la torture. Le préfet de police Maurice Papon reçoit un « chèque en blanc » pour combattre le Fln. Les massacres d'octobre 1961 incarnent le moment le plus tragique de cette période noire. Les mécanismes en sont éclairés par une étude historique rigoureuse fondée sur des archives et des témoignages inédits.

Emmanuel Blanchard est maître de conférences en science politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip). Ses recherches portent sur les polices en situation coloniale et sur la sociohistoire des politiques d'immigration.

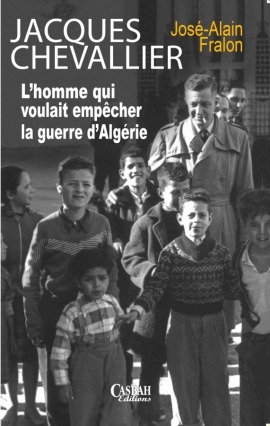

Jacques Chevallier – José-Alain Fralon

L'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie

Juin 1962 : l'Algérie française vit ses derniers instants dans une violence crépusculaire. L'Oas menace de détruire Alger et le Fln se prépare à lancer un millier d'hommes sur les quartiers européens. Jacques Chevallier va réussir à éviter le pire en permettant un compromis entre les ennemis irréductibles.

Destin exceptionnel que celui de cet homme qui, à onze ans, débarque à Alger avec sa mère, américaine de Louisiane, et son père, descendant de Français installés en Algérie depuis deux générations. Plus jeune maire de France en 1941, honorable correspondant des services secrets du général de Gaulle à Washington en 1944, il est élu triomphalement député, puis maire d'Alger, avant d'être appelé au gouvernement par Pierre Mendès-France.

Très vite, il comprend que la politique coloniale n'a plus d'avenir et prône un nouveau dialogue entre Européens et musulmans, tout en menant une politique ambitieuse de construction qui va remodeler la ville.

S'il a toute la confiance de la communauté musulmane, il devient la cible des ultras de l'Algérie française, qui le font éjecter de sa mairie en 1958 par le général Salan. En juillet 1962, il sera l'un des rares Européens d'Algérie à ne pas choisir l'exil.

Ce livre raconte, à partir d'archives inédites et d'entretiens avec des acteurs de ce drame, l'histoire d'un homme qui fut, avec Albert Camus, l'une des figures tutélaires des « libéraux » – ceux-là mêmes qui, si on les avait écoutés, auraient pu empêcher la guerre d'Algérie.

José-Alain Fralon a longtemps travaillé au journal Le Monde, où il a notamment été correspondant à Bruxelles et à Moscou, puis grand reporter. Il a vécu à Alger jusqu'en 1960.

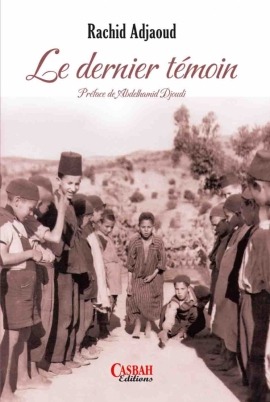

Le dernier témoin – Rachid Adjaoud

Né à Seddouk-centre (wilaya de Béjaïa), le 2 février 1937, dans une famille modeste, Rachid Adjaoud prend très tôt conscience de la nature du système colonial. Ayant fait ses études primaires à l’école du village et obtenu le certificat d’études primaires élémentaires en 1953, il a un avant-goût du système répressif en vigueur qui lui inflige une peine de prison assortie de coups et de brimades pour avoir tracé sur le mur de l’école l’inscription « Libérez Messali ». Mis sous surveillance, il doit renoncer à l’école.

Employé comme vacataire à la mairie de Seddouk, il s’inscrit dans une cellule du Mtld puis, après le déclenchement de la guerre de libération, il active dans un réseau de Moussebiline avant de rejoindre le maquis en 1956.

Membre du secrétariat du Congrès de la Soummam (1956), il est appelé par le colonel Amirouche qui lui confie plusieurs missions et responsabilités. Il fera partie du proche entourage du chef de la wilaya III historique jusqu’à une quinzaine de jours avant le départ de ce dernier pour l’ultime mission au cours de laquelle il tombe au champ d’honneur.

Rachid Adjaoud quitte l’Anp en mars 1964. Il assume les fonctions de directeur des hôpitaux pendant une trentaine d’années.

Membre du Comité central du Fln, député de la wilaya de Béjaïa à L’Apn pendant la 2e législature, il quitte définitivement la vie politique en 2010 pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires.

Rachid Adjaoud a fait remonter à la surface de la mémoire collective des lieux phares de la lutte. Il a redonné vie à des êtres hors du commun. Il a le mérite de grandir ses compagnons et de ne dénigrer personne. Il a mis en exergue l’immense apport de Sétif et de ses militants, le rôle des ateliers en tous genres et celui des circuits d’approvisionnement, de financement et de liaisons.

Sur certains chefs – sagesse de Mohand Oul Hadj, présence d’Amirouche « qui nous connaissait tous un par un » – il a eu le mot juste.

Il a tracé un sillon dans le travail de mémoire. Aux historiens de reprendre le flambeau.

Chronique de l’Algérie amère, Algérie 1985-2011 – Anouar Benmalek

Né en 1956, Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs, après les émeutes d’octobre 1988, du Comité algérien contre la torture. Il est l’auteur, entre autres, de Les Amants désunis (Calmann-Lévy) et de L’Enfant du peuple ancien (Pauvert).

Chez Fayard, il a publié notamment : Ô Maria et Le rapt. Son dernier ouvrage, Tu ne mourras plus demain..., paraît simultanément chez Fayard et Casbah-Éditions (septembre 2011).

Traduite en dix langues, l’oeuvre de Anouar Benmalek a reçu plusieurs prix.

ALGÉRIE résistance et épopée – Messaoud Djennas

Messaoud DJENNAS est né le 15 octobre 1925 à El Aouana, wilaya de Jijel. Études primaires dans son village natal puis à l›école Olivier de Belcourt, sa famille s›étant installée à Alger en 1930.

Après avoir fréquenté successivement l›école Sarrouy, le collège de Médéa, le lycée Bugeaud (actuel Émir Abdelkader) et fait un passage à la médersa d›Alger marqué par un séjour en prison (1945-46), suite aux événements de mai 1945 – il avait adhéré au Ppa clandestin en mars 1943 – il entreprend des études de médecine à Montpellier, interrompues par la grève des étudiants. Arrestation et internement dans différents centres de concentration de février 1957 à novembre 1958 en raison de ses activités militantes.

Fin 1959, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine et achevé des études de spécialité (ophtalmologie) à Montpellier, il gagne le Maroc. Après le cessez-le-feu, retour en Algérie avec un groupe de médecins sur instructions du Gpra en vue de la prise en charge sanitaire des populations victimes de l›Oas puis il est affecté par la zone autonome d›Alger à la clinique ophtalmologique Cervantès de Belcourt jusqu›au lendemain du référendum d›indépendance.

Il consacre alors l›essentiel de ses activités au service de la médecine algérienne jusqu›à son départ à la retraite en 1991.

Professeur agrégé en octobre 1967, professeur en 1970, Messaoud Djennas a dirigé le service d›ophtalmologie du Chu Issad Hassani de Beni Messous de 1971 à 1991. « Du mysticisme qui a imprégné le grand stratège militaire, l›homme d›État, le poète et le philosophe que fut l›Émir Abdelkader, à l’islamisme conquérant et dominateur, sous le ton doucereux, d›un Abassi Madani, en passant par le nationalisme révolutionnaire prolétarien de Messali Hadj, le réformisme humaniste et légaliste de Ferhat Abbas, la rigueur révolutionnaire et moderniste de Mohammed Boudiaf et de Abane Ramdane, le verbe exubérant et généreux de Ben Bella, face à la froide austérité et à la détermination de Boumediène, le réformisme de Ben Badis, adossé à un nationalisme religieux intransigeant, flirtant néanmoins parfois avec l›assimilationnisme, c›est toute une galerie de personnalités hors du commun, dont le rôle d›acteurs historiques de premier ordre est aujourd›hui souligné et admis par tous les historiens qui est présentée dans cet ouvrage sous une forme dont l›originalité ne fait pourtant à aucun moment perdre de vue la vérité historique.»

Extrait de l'avant-propos.

Algériens et Maghrébins en Nouvelle Calédonie de 1864 à nos jours – Mélica Ouennoughi

Voici un livre qui n'est pas seulement un témoignage – fût-il d'un chercheur – sur le système de colonisation pénale mis en place par la France durant les années 60 du XIXe siècle. C'est, au-delà de la recherche interdisciplinaire et transversale axée sur l'analyse de la situation des descendants de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie, dont les ancêtres avaient été déportés à la suite, dans le cas des Algériens, de l'insurrection de 1871 et d'autres faits considérés comme une atteinte à l'ordre colonial en place, le rappel d'une tragédie à jamais gravée dans notre mémoire collective. Une démarche originale dont le fil conducteur est la culture du palmier dattier, permet à l'auteur d'aborder le thème de la reconstruction identitaire d'une communauté maghrébine dans les pays français d'outre-mer après avoir reconstitué les étapes anthropologiques de leur histoire sociale, religieuse, économique.

Ce travail, s'appuyant sur de nombreuses sources écrites, notamment des listes généalogiques des déportés, des listes des mariages mixtes qui ont donné quelques milliers de femmes et d'hommes calédoniens formant la descendance d'aujourd’hui, a produit un document exceptionnel.

5 figures de l’émancipation algérienne – Michel Kelle

Cet ouvrage présente le parcours de cinq figures marquantes liées à l’histoire de l’Algérie du XXe siècle : deux Français de métropole, Germaine Tillion (1907-2007) et André Mandouze (1916-2006), et trois pieds noirs, Alfred Bérenguer (1915- 1996), Charles Koenig (1921-2009) et Pierre Claverie (1938-1996). Pourquoi ce choix ? Il permet de traverser l’histoire douloureuse de l’Algérie des années 1930 (apogée de l’époque coloniale avec la célébration du centenaire du débarquement de 1830) jusqu’aux trente

premières années mouvementées de l’indépendance, en passant par la période cruciale de la guerre de libération.

Dans des positionnements et des engagements différents dus à leur histoire

personnelle, faisant souvent preuve d’une clairvoyance prémonitoire, ces personnalités ont cherché, chacune à sa manière, à alerter les Européens d’Algérie et les Français de métropole sur les périls d’un système colonial fondamentalement injuste et sur l’urgence, après les événements

de 1945, à s’engager dans la voie de l’émancipation réclamée par le peuple algérien opprimé sur les plans politique, social, culturel et religieux. Attachés à la fois à la France et à l’Algérie, cette femme

et ces hommes ont voulu oeuvrer pour une paix juste et rapide et pour la cohabitation continuée d’une communauté européenne avec la population berbéro-arabe et musulmane d’une Algérie souveraine.

Mais leur engagement ne vaut pas seulement pour le XXe siècle. « Passeurs des deux rives », ils restent pour aujourd’hui et demain sans doute des modèles de volonté et de courage au service d’un dialogue «

à la recherche du vrai et du juste ». Leurs voix méritent de continuer à être entendues pour ouvrir aux deux peuples, algérien et français, la voie d’un renouveau de leurs relations, débarrassées des ressentiments du passé et tournées résolument vers un avenir de coopération et d’amitié nécessaires. C’est le message que cet ouvrage voudrait aussi transmettre aux générations nouvelles qui vivent sur nos deux sols.

Les cent batailles décisives de l’histoire – Salah Ould Moulaye Ahmed

L’histoire de l’humanité, depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours, est jalonnée de batailles, dont certaines eurent une telle importance historique qu’elles restèrent gravées dans la mémoire des hommes. Parmi ces affrontements, il en est d’une importance telle qu’ils ont scellé le destin des peuples et des nations et forgé la légende des grands hommes de guerre.

L’ouvrage expose dans un style clair, objectif et accessible à tous, un panorama large et varié d’une centaine de ces batailles décisives du passé où l’Histoire, retenant son souffle, a attendu le verdict des armes à défaut de celui de la raison et du droit.

L’auteur est un scientifique mais que les péripéties de son métier d’enseignant du supérieur ont conduit, des années durant, à donner des cours et des conférences scientifiques à des futurs officiers. D’où son penchant pour l’histoire militaire et son désir de le partager avec tout public intéressé ou avide de culture générale.

L’amphi, le labo et la vie – Ouassini Benali- Baitich

Cet ouvrage, fruit d’un travail de mémoire, relate le parcours d’un enseignant-chercheur de la faculté des sciences d’Alger à l’USTHB de Bab-Ezzouar, durant le cinquantenaire de sa carrière (1963-2013). Le récit, structuré de manière chronologique selon les périodes marquantes de l’histoire du pays et plus particulièrement de l’université, est entrecoupé par des réflexions sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, sur le métier enseignant-chercheur avec ses joies et ses servitudes, et même par de la fiction dans la description de portraits d’enseignants-chercheurs.

Mémoires du Général-major Hocine Benmaalem – Hocine Benmaalem

TOME I : LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Dans le présent ouvrage, j’évoque des événements importants que j’ai personnellement vécus, en m’imposant une exigence d’objectivité et d’impartialité. J’ai fait appel en grande partie à ma mémoire, mais, pour préciser certains faits, j’ai également consulté des ouvrages ou questionné d’anciens compagnons.

[…] J’ai vécu pendant cette grande et exceptionnelle Révolution une période extraordinaire de ma vie. J’ai eu la chance de servir auprès d’un grand chef révolutionnaire de notre guerre de libération, le colonel Amirouche ; le souvenir de la période que j’ai passée à ses côtés ne s’effacera jamais de ma mémoire.

[…] La vie au maquis était très difficile, mais à aucun moment je n’ai regretté mon choix.

Extraits de l’avant-propos

La police parisienne et les Algériens (1944-1962) – Emmanuel Blanchard

Le « problème nord-africain » : c'est ainsi que la police a pris pour habitude de qualifier après-guerre la question des Algériens installés en région parisienne. Théoriquement égaux en droit avec les autres citoyens français, ils étaient cantonnés à certains emplois et quartiers, en butte à une forte emprise policière et objets de nombreux fantasmes touchant à leurs pratiques sexuelles ou délinquantes.

De 1925 à 1945, les Algériens ont été « suivis » par une équipe spécialisée, la Brigade nord-africaine de la préfecture de police. Celle-ci dissoute, les « indigènes » devenus « Français musulmans d'Algérie » sont désormais l'affaire de tous les personnels de police. Au début des années 1950, l'émeute algérienne devient un sujet de préoccupation majeur, exacerbé par la répression féroce de la manifestation du 14 juillet 1953, place de la Nation. Une nouvelle police spécialisée est alors reconstituée avec la Brigade des agressions et violences. Ses objectifs : pénétrer les « milieux nord-africains » et ficher les Algériens.

Entre 1958 et 1962, dans le contexte de la guerre ouverte en Algérie, le répertoire policier se radicalise : il faut désormais « éliminer les indésirables ». Rafles, camps d'internement et retours forcés se multiplient. Les brutalités policières deviennent fréquentes, jusqu'à la torture. Le préfet de police Maurice Papon reçoit un « chèque en blanc » pour combattre le Fln. Les massacres d'octobre 1961 incarnent le moment le plus tragique de cette période noire. Les mécanismes en sont éclairés par une étude historique rigoureuse fondée sur des archives et des témoignages inédits.

Emmanuel Blanchard est maître de conférences en science politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip). Ses recherches portent sur les polices en situation coloniale et sur la sociohistoire des politiques d'immigration.

Jacques Chevallier – José-Alain Fralon

L'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie

Juin 1962 : l'Algérie française vit ses derniers instants dans une violence crépusculaire. L'Oas menace de détruire Alger et le Fln se prépare à lancer un millier d'hommes sur les quartiers européens. Jacques Chevallier va réussir à éviter le pire en permettant un compromis entre les ennemis irréductibles.

Destin exceptionnel que celui de cet homme qui, à onze ans, débarque à Alger avec sa mère, américaine de Louisiane, et son père, descendant de Français installés en Algérie depuis deux générations. Plus jeune maire de France en 1941, honorable correspondant des services secrets du général de Gaulle à Washington en 1944, il est élu triomphalement député, puis maire d'Alger, avant d'être appelé au gouvernement par Pierre Mendès-France.

Très vite, il comprend que la politique coloniale n'a plus d'avenir et prône un nouveau dialogue entre Européens et musulmans, tout en menant une politique ambitieuse de construction qui va remodeler la ville.

S'il a toute la confiance de la communauté musulmane, il devient la cible des ultras de l'Algérie française, qui le font éjecter de sa mairie en 1958 par le général Salan. En juillet 1962, il sera l'un des rares Européens d'Algérie à ne pas choisir l'exil.

Ce livre raconte, à partir d'archives inédites et d'entretiens avec des acteurs de ce drame, l'histoire d'un homme qui fut, avec Albert Camus, l'une des figures tutélaires des « libéraux » – ceux-là mêmes qui, si on les avait écoutés, auraient pu empêcher la guerre d'Algérie.

José-Alain Fralon a longtemps travaillé au journal Le Monde, où il a notamment été correspondant à Bruxelles et à Moscou, puis grand reporter. Il a vécu à Alger jusqu'en 1960.

Le dernier témoin – Rachid Adjaoud

Né à Seddouk-centre (wilaya de Béjaïa), le 2 février 1937, dans une famille modeste, Rachid Adjaoud prend très tôt conscience de la nature du système colonial. Ayant fait ses études primaires à l’école du village et obtenu le certificat d’études primaires élémentaires en 1953, il a un avant-goût du système répressif en vigueur qui lui inflige une peine de prison assortie de coups et de brimades pour avoir tracé sur le mur de l’école l’inscription « Libérez Messali ». Mis sous surveillance, il doit renoncer à l’école.

Employé comme vacataire à la mairie de Seddouk, il s’inscrit dans une cellule du Mtld puis, après le déclenchement de la guerre de libération, il active dans un réseau de Moussebiline avant de rejoindre le maquis en 1956.

Membre du secrétariat du Congrès de la Soummam (1956), il est appelé par le colonel Amirouche qui lui confie plusieurs missions et responsabilités. Il fera partie du proche entourage du chef de la wilaya III historique jusqu’à une quinzaine de jours avant le départ de ce dernier pour l’ultime mission au cours de laquelle il tombe au champ d’honneur.

Rachid Adjaoud quitte l’Anp en mars 1964. Il assume les fonctions de directeur des hôpitaux pendant une trentaine d’années.

Membre du Comité central du Fln, député de la wilaya de Béjaïa à L’Apn pendant la 2e législature, il quitte définitivement la vie politique en 2010 pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires.

Rachid Adjaoud a fait remonter à la surface de la mémoire collective des lieux phares de la lutte. Il a redonné vie à des êtres hors du commun. Il a le mérite de grandir ses compagnons et de ne dénigrer personne. Il a mis en exergue l’immense apport de Sétif et de ses militants, le rôle des ateliers en tous genres et celui des circuits d’approvisionnement, de financement et de liaisons.

Sur certains chefs – sagesse de Mohand Oul Hadj, présence d’Amirouche « qui nous connaissait tous un par un » – il a eu le mot juste.

Il a tracé un sillon dans le travail de mémoire. Aux historiens de reprendre le flambeau.

Chronique de l’Algérie amère, Algérie 1985-2011 – Anouar Benmalek

Né en 1956, Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs, après les émeutes d’octobre 1988, du Comité algérien contre la torture. Il est l’auteur, entre autres, de Les Amants désunis (Calmann-Lévy) et de L’Enfant du peuple ancien (Pauvert).

Chez Fayard, il a publié notamment : Ô Maria et Le rapt. Son dernier ouvrage, Tu ne mourras plus demain..., paraît simultanément chez Fayard et Casbah-Éditions (septembre 2011).

Traduite en dix langues, l’oeuvre de Anouar Benmalek a reçu plusieurs prix.

La dernière nuit du raïs – Yasmina Khadra

« Longtemps j’ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à genoux. J’étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes me mangeaient dans la main. Aujourd’hui, je n’ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence.

« Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable, l’Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se pose même pas puisque l’on n’est que ce que les autres voudraient que l’on soit. »

Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d’un tyran sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de tous les dictateurs déchus et dévoile les ressorts les plus secrets de la barbarie humaine.

LA CIVILISATION DES ARABES – Gustave-LE BON

Les Arabes, leur histoire, les différents aspects de leur civilisation, leur apport au développement des sciences, des arts et des lettres, autant de thèmes traités magistralement par l’auteur.

Ce livre édité au début de la première moitié du XXème siècle, fit l’effet d’une bombe en révélant à l’Occident un monde qu’il méconnaissait ou qu’il voulait ignorer.

D’ailleurs qui n’a entendu parler de ce livre qui demeure toujours actuel ?

Coloniser exterminer – Olivier Le Cour Grandmaison

Quelles furent les spécificités des conflits coloniaux engagés par la France en Afrique du Nord et ailleurs ? Que nous apprennent les méthodes singulières –enfumades, massacres de prisonniers et de civils, razzias, destructions de cultures et de villages – couramment employées par les militaires français sur la nature de la guerre conduite pour pacifier l'ancienne régence d'Alger ? Pourquoi de nombreuses mesures racistes et discriminatoires ont-elles été élaborées puis appliquées au cours de la conquête et de la colonisation de l'Algérie ? Comment furent-elles codifiées sous la troisième République puis étendues aux nouveaux territoires de l'empire tels que l'Indochine, la Nouvelle-Calédonie et l'Afrique Occidentale française ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage entend répondre.

En effet, la conquête puis la colonisation difficiles et meurtrières de l'Algérie doivent être considérées comme une sorte de vaste laboratoire au sein duquel des concepts – ceux de « races inférieures », de « vie sans valeur » et d'« espace vital », promis à l'avenir et aux usages que l'on sait –furent forgés. De même, on découvre les origines de nouvelles techniques répressives – l'internement administratif et la responsabilité collective notamment – qui, avec le Code de l'indigénat adopté en 1881, firent de l'état colonial un état d'exception permanent. Plus tard, l'internement fut même importé en métropole pour s'appliquer, à la fin des années 1930, aux étrangers d'abord, aux communistes ensuite puis aux Juifs après l'arrivée de Pétain au pouvoir.

S'appuyant sur quantité de documents peu connus voire oubliés, sur la littérature aussi, cette étude originale et dédisciplinarisée éclaire d'un jour nouveau les particularités du dernier conflit qui s'est déroulé entre 1954 et 1962, mais aussi les violences extrêmes et les guerres totales qui ont ravagé le vieux continent au cours du XXe siècle.

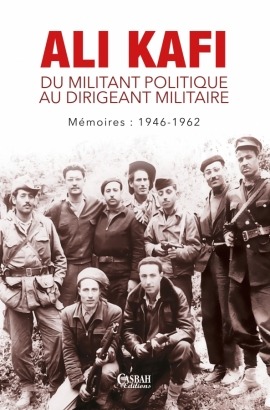

Ali Kafi – Du militant politique au dirigeant militaire -Mémoires : 1946-1962 – Ali Kafi

Ali Kafi est né le 17 octobre 1928 dans une ferme, à M’Souna, près d’El Harrouch (dans l’actuelle wilaya de Skikda).Après avoir appris le Coran auprès de son père, à M’Souna, Ali Kafi rejoint, en 1946, l’institut El Kettania de Constantine. Militant du Ppa, il anime une cellule de ce parti au sein de l’Institut. Son cycle d’étude terminé avec succès, il rejoint l’université de la Zitouna à Tunis, en 1950. Il y déploiera ses activités militantes au sein du milieu étudiant ainsi qu’en relation avec la résistance tunisienne, ce qui lui vaudra son expulsion de Tunisie en 1952.

De retour à Skikda, il doit purger une peine de six mois de prison consécutive à une condamnation pour activités nationalistes datant de 1950. À sa libération, il devient enseignant dans une école libre d’obédience Mtld, « El Moustakbal », à Skikda.

Il rejoint l’Aln au début de 1955. Il activera sous les ordres de Zighoud Youcef, successeur de Didouche à la tête de la wilaya II et il sera parmi les organisateurs de l’offensive du 20 Août 1955 dans le Nord Constantinois. Ali Kafi fera partie de la délégation de la wilaya II au Congrès de la Soummam, aux côtés de Zighoud, Bentobbal, Benaouda, Mezhoudi et Hocine Rouibah. Au printemps 1956, il est responsable militaire de la wilaya et, en avril 1956, devient colonel, commandant la wilaya II.