Affichage de 5376–5400 sur 7284 résultatsTrié par popularité

Tlemcen face à l’occupation coloniale – Djillali Sari

Géographe de formation, Djilali Sari a consacré durant plus de quatre décennies l’essentiel de ses recherches et publications à l’évolution de l’Algérie et du reste du Maghreb. D’autres problèmes et préoccupations majeurs accaparent de plus en plus son intérêt.

Il privilégie l’approche interdisciplinaire et l’interaction des phénomènes démographiques avec les paramètres socio-économiques et politiques. Professeur à l’université d’Alger depuis 1966 et membre de plusieurs unions scientifiques, il participe assidûment à différentes manifestations scientifiques nationales et internationales.

Comme partout ailleurs et comme tout projet visant à asseoir un nouvel ordre, à le consolider et à le fortifier – nécessairement aux dépens de la population autochtone, et en ciblant par prédilection ses fondements historiques et culturels –, le choc colonial a été des plus violents dans l’ancienne capitale des Ziyanides.

La symbolique d’une métropole ayant abrité de prestigieux monuments, non seulement ceux emblématiques de la souveraineté, mais également ceux considérés comme des joyaux de l’Occident musulman à l’instar de la Tachfinya, a été soigneusement ciblée et n’a pu échapper aux opérations de destruction systématique.

C’est ainsi qu’aussitôt occupée définitivement, et après être demeurée longtemps dépeuplée, la cité a été rapidement dépecée et reconfigurée de façon à en occulter le cachet originel de centre de rayonnement culturel et civilisationnel musulman.

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

De la résistance à la guerre d’indépendance – Mohamed Chérif Ould Hocine

« Après avoir apporté dans un premier livre Au coeur du combat un témoignage poignant sur les actions de deux unités d’élite de l'Aln en wilaya IV, l'auteur à consacré un second ouvrage Éléments pour la mémoire - Afin que nul n'oublie à une galerie de portraits de très nombreux chouhada, moudjahidine et moudjahidate de toutes les wilayates historiques.

Dans ce troisième livre, M. Ould Hocine a tenu à élargir encore davantage la perspective de ses investigations et recensions. Remontant jusqu'à la première agression colonialiste française du 14 Juin 1830, l'auteur passe en revue l'ensemble des actes majeurs de résistance posés par les Algériens avant que la résistance ne cède le pas à la guerre pour la libération nationale. »

Ils ont défié l’Empire – Juba 1er, Tacfarinas, Firmus et Gildon – Ouarda Himeur -Ensighaoui

« Nous avons fait nôtre le projet de Mohammed-Chérif Sahli qui consiste à décoloniser l'Histoire.

Notre but n’est pas de faire de Juba 1e, de Tacfarinas, de Firmus et de Gildon des idoles scintillantes. Il est tout simplement de les rendre à la lumière et de leur restituer leur véritable stature politique et leur aura de résistants à la dépossession et à l'occupation romaines. »

Mémoire algérienne – Henri Alleg

De Henri Alleg, on connaît surtout La Question. Stupéfiant témoignage sur la torture pendant la guerre d'Algérie, ce livre, interdit en France à sa parution, fut à l'origine du retournement de l'opinion publique qui permit la fin du conflit.

Mais Henri Alleg est d'abord un acteur et un formidable témoin de la longue marche vers l'indépendance. Débarqué à Alger en 1939, il tombe amoureux de cette ville, qui devient sa ville, vivante et diverse. Très vite, il se révolte contre le régime colonial et s'engage, comme journaliste au quotidien Alger républicain et comme militant au parti communiste algérien.

Avec cette Mémoire algérienne, il revient sur ces années de luttes : la clandestinité sous le régime de Vichy, les difficiles relations entre le parti communiste et le Fln, la Bataille d'Alger, les attentats, les exécutions sommaires, son arrestation, la torture, la prison, l'évasion…

Parce que, pendant plus d'un quart de siècle, la vie d’Henri Alleg sera intimement liée au drame franco-algérien, ce livre exceptionnel est indispensable à qui veut comprendre ces pages sombres et brûlantes de notre Histoire.

Guerre de libération et révolution démocratique – Rédha Malek

Guerre de libération ou révolution ? Vieux débat souvent esquivé dont l’importance théorique et pratique est loin d’être négligeable. Pour l’auteur, il ne saurait y avoir de doute : une guerre de libération de l’envergure de celle que nous avons connue s’accompagne nécessairement d’une révolution des mentalités et des structures sociales. Que les processus du changement soient encore inachevés, il ne reste pas moins que le coup d’envoi a eu lieu et que toute approche de l’Algérie serait impossible sans la prise en compte de sa révolution

Ce recueil présente un choix de textes qui remontent aux années cinquante et se prolongent jusqu’à nos jours. L’auteur a voulu répondre ainsi à un devoir de mémoire autant qu’à un désir de mise en perspective. Car si les idées ne meurent pas et qu’elles portent la marque du contexte historique où elles sont nées, elles s’avèrent à même d’éclairer les débats du présent comme ceux de l’avenir.

ALGÉRIE résistance et épopée – Messaoud Djennas

Messaoud DJENNAS est né le 15 octobre 1925 à El Aouana, wilaya de Jijel. Études primaires dans son village natal puis à l›école Olivier de Belcourt, sa famille s›étant installée à Alger en 1930.

Après avoir fréquenté successivement l›école Sarrouy, le collège de Médéa, le lycée Bugeaud (actuel Émir Abdelkader) et fait un passage à la médersa d›Alger marqué par un séjour en prison (1945-46), suite aux événements de mai 1945 – il avait adhéré au Ppa clandestin en mars 1943 – il entreprend des études de médecine à Montpellier, interrompues par la grève des étudiants. Arrestation et internement dans différents centres de concentration de février 1957 à novembre 1958 en raison de ses activités militantes.

Fin 1959, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine et achevé des études de spécialité (ophtalmologie) à Montpellier, il gagne le Maroc. Après le cessez-le-feu, retour en Algérie avec un groupe de médecins sur instructions du Gpra en vue de la prise en charge sanitaire des populations victimes de l›Oas puis il est affecté par la zone autonome d›Alger à la clinique ophtalmologique Cervantès de Belcourt jusqu›au lendemain du référendum d›indépendance.

Il consacre alors l›essentiel de ses activités au service de la médecine algérienne jusqu›à son départ à la retraite en 1991.

Professeur agrégé en octobre 1967, professeur en 1970, Messaoud Djennas a dirigé le service d›ophtalmologie du Chu Issad Hassani de Beni Messous de 1971 à 1991. « Du mysticisme qui a imprégné le grand stratège militaire, l›homme d›État, le poète et le philosophe que fut l›Émir Abdelkader, à l’islamisme conquérant et dominateur, sous le ton doucereux, d›un Abassi Madani, en passant par le nationalisme révolutionnaire prolétarien de Messali Hadj, le réformisme humaniste et légaliste de Ferhat Abbas, la rigueur révolutionnaire et moderniste de Mohammed Boudiaf et de Abane Ramdane, le verbe exubérant et généreux de Ben Bella, face à la froide austérité et à la détermination de Boumediène, le réformisme de Ben Badis, adossé à un nationalisme religieux intransigeant, flirtant néanmoins parfois avec l›assimilationnisme, c›est toute une galerie de personnalités hors du commun, dont le rôle d›acteurs historiques de premier ordre est aujourd›hui souligné et admis par tous les historiens qui est présentée dans cet ouvrage sous une forme dont l›originalité ne fait pourtant à aucun moment perdre de vue la vérité historique.»

Extrait de l'avant-propos.

La Saga des rois Numides – Messaoud Djennas

« Mon ambition est de montrer que si les Aguellids de l’antique Numidie furent, tour à tour, alliés ou adversaires conjoncturels de Carthage et de Rome, certains parmi eux ont fait preuve de grandes capacités à être des bâtisseurs d’États, des acteurs de l’Histoire. Nul doute que si Rome, à l’apogée de sa puissance militaire, ne les avait pas bloqués, ils auraient forgé des Nations et édifié des États à même de résister et de survivre au temps et aux hommes.

« L’histoire de l’Algérie n’est pas faite que de lutte et de résistance. Si la guerre de Jugurtha annonce celle d’Abdelkader, Gaïa, Syphax et Massinissa surtout sont l’illustration de la fécondité de cette terre numide qui a vu émerger de son sein de grands bâtisseurs d’États, n’ayant rien eu à envier aux monarques les plus grands de leur temps, et dont notre jeunesse peut et doit être fière. »

Extrait de l’avant-propos

La république impériale – Politique et racisme d’État – Olivier Le Cour Grandmaison

Au tournant du XIXe siècle, les républicains favorables aux conquêtes coloniales ont réussi là où leurs prédécesseurs avaient échoué. Entre 1871 et 1913, les possessions françaises en outre-mer sont passées de moins d'un million de kilomètres carrés à treize millions. Quant aux « indigènes », leur nombre a progressé de sept à soixante-dix millions en 1938. Extraordinaire expansion.

Elle est sans précédent dans l'histoire du pays qui, devenu la seconde puissance impériale du monde après la Grande-Bretagne, est confronté à des tâches multiples et complexes. Comment diriger un empire aussi vaste ? De quels instruments politiques, administratifs, juridiques – le droit colonial par exemple – et scientifiques la métropole a-t-elle besoin pour remplir les missions nouvelles qui sont les siennes désormais ? Quelles orientations – assimilation ou association – mettre en oeuvre dans les territoires de la « Plus Grande France » ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage entend répondre. En effet, les conséquences de cette construction impériale sur les institutions, la vie politique, l'enseignement supérieur et secondaire, les sciences humaines, qui voient se développer en leur sein des sciences dites coloniales consacrées par la création d'une académie ad hoc, et la littérature, mobilisée à des fins de propagande notamment, sont nombreuses. De là, le surgissement inédit d'une véritable République impériale dotée de structures diverses, qui vivent par et pour les colonies, et d'un espace vital impérial jugé indispensable au développement de la métropole et à la vie de ses habitants.

Pour rendre compte de ce processus complexe et multiforme qui a longtemps affecté l'État et la société civile, nous avons forgé le concept d'impérialisation et eu recours à une approche dédisciplinarisée qui fait appel à de nombreux textes philosophiques, politiques, juridiques et littéraires.

Mohamed ATTAF.

Algériens et Maghrébins en Nouvelle Calédonie de 1864 à nos jours – Mélica Ouennoughi

Voici un livre qui n'est pas seulement un témoignage – fût-il d'un chercheur – sur le système de colonisation pénale mis en place par la France durant les années 60 du XIXe siècle. C'est, au-delà de la recherche interdisciplinaire et transversale axée sur l'analyse de la situation des descendants de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie, dont les ancêtres avaient été déportés à la suite, dans le cas des Algériens, de l'insurrection de 1871 et d'autres faits considérés comme une atteinte à l'ordre colonial en place, le rappel d'une tragédie à jamais gravée dans notre mémoire collective. Une démarche originale dont le fil conducteur est la culture du palmier dattier, permet à l'auteur d'aborder le thème de la reconstruction identitaire d'une communauté maghrébine dans les pays français d'outre-mer après avoir reconstitué les étapes anthropologiques de leur histoire sociale, religieuse, économique.

Ce travail, s'appuyant sur de nombreuses sources écrites, notamment des listes généalogiques des déportés, des listes des mariages mixtes qui ont donné quelques milliers de femmes et d'hommes calédoniens formant la descendance d'aujourd’hui, a produit un document exceptionnel.

L’Algérie dans tous ses états – Salih Benkobbi

« Ce livre est la moisson d'une longue carrière, toute au service des relations de notre pays avec le monde, d'un diplomate formé à l'école du nationalisme et qui a été du combat libérateur, au sein et même aux premières loges d'organisations de la Révolution, dont la glorieuse Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) ».

Pr. M.L. Ould-Khelifa

Sur les chemins de la liberté – El-Hachemi Trodi

« Mon premier souvenir me ramène au village Nègre, où je vivais dans la boue. Quand il pleuvait, on glissait sans cesse et on arrivait couverts de boue à la maison. Et je me souviens, ces jours-là, de la difficulté à faire brûler du bois pour préparer à manger. »

Ainsi commence la relation de l'itinéraire d’El Hachemi Trodi. Répondant aux questions de Michel Laban, qui balisent ce chemin de la liberté depuis la naissance, à Biskra, en 1926, jusqu'aux lendemains de l'indépendance marqués par les fâcheux épisodes de la course au pouvoir, Trodi remonte le cours des ans pour rappeler ce qu'était la condition du colonisé et mettre en exergue l'âpreté du combat qu'il a fallu mener pour y mettre fin.

Chargé d'informations sur les hommes et les événements inscrits dans une tranche d'histoire comportant encore de nombreuses zones d'ombres, ce témoignage d'un nationaliste algérien est assurément un précieux document sur cette période aussi tumultueuse que décisive pour le destin de la nation.

Le coton et l’islam – Marie Philiponeau

L’ouvrage de Marie Philiponeau décrit et analyse le long et lent processus de diffusion de l’Islam en Afrique sahélienne à partir du Soudan et du Maghreb, notamment ici, des royaumes berbères de Tahert et de Sijilmassa. Mais elle le fait, en le liant à la dimension économique et technique, la culture du coton, et celle sociopolitique des formes d’autorité et de pouvoir issues de cette rencontre. C’est là toute son originalité et sa complexité. Pendant près de dix siècles, note-t-elle, il y a eu coopération économique entre commerçants musulmans et chefs de villages où le coton était objet économique et symbolique. Mais depuis un siècle, on assiste à un circuit économique qui lie les économies nationales des pays du Sud (fournisseurs en matières premières) aux entrepreneurs des pays développés (biens manufacturés) où le coton n’est qu’une production qui ne génère aucun produit local à valeur ajoutée… Les populations vivant sur les territoires où sont produites les matières premières ne sont pas les bénéficiaires de l’échange, ils ne sont que des maillons… Et comme le coton n’a plus les dimensions qu’il avait auparavant, les commerçants, les imams, les ulémas, les karamoko n’ont plus l’emprise éthique et politique qu’ils ont eu pendant des siècles. Ils se trouvent cantonnés aujourd’hui au domaine religieux. C’est que d’une communauté économique entre Maghreb et aire soudanaise, on passe à un circuit d’échange entre pays industrialisés occidentaux, au sein duquel un territoire comme le Burkina Faso ne représente qu’une étape de production.

Passant avec rigueur de l’investigation religieuse à l’anthropologie économique et à la sociologie politique, cet ouvrage est un modèle d’analyse pluridisciplinaire en sciences sociales.

De l’histoire des ibadites au Maghreb – Ahmed Bakelli

Entre mythe et réalité, nous pouvons dire que l’ibadisme au Maghreb a été perçu en fonction de l’état d’âme du moment. Pour parler d’ibadisme, il fallait, paraît-il, en être habilité, entre autres, par une compétence particulière. Alors, devons-nous parler d’exclusivisme ? Tout semble nous y autoriser. Seulement, nous buterons toujours contre la difficulté de désigner le ou les auteurs de l’exclusion car, nous nous rendrons compte que c’est en nous-mêmes qu’il faudra peut-être prospecter en priorité.

De la susceptibilité au mépris des uns et des autres, avec leurs lots de préjugés favorables et défavorables, le bon sens et l’objectivité ont été les premières victimes de ce naufrage. Ces survivances ont la vie dure. Elles continuent d’entraver notre appréciation d’un vécu collectif qui, après avoir propulsé nos ancêtres vers la conquête d’horizons radieux, les a précipités dans les abîmes d’une mésentente qui s’est transformée en déprime généralisée. Il fallait situer les responsabilités et désigner des coupables. Et comme l’entente et la mésentente tribales sont rodées à ce « sport », l’autre était tout désigné pour endosser la culpabilité. Cet « autre », il fallait s’y attendre, transformera, à son tour, cette culpabilité en chef d’accusation. En somme, c’est une histoire riche en enseignements et en péripéties. Une histoire bien de chez nous, et… vraie. Paradoxalement, nous serons les derniers à nous rendre compte qu’en faisant sa mue, cet « ibadisme » s’est métamorphosé (au Mzab surtout) en démarche urbanistique maghrébine, qui continue d’instruire et d’interpeller les plus avertis.

L’auteur du présent ouvrage n’a pas la prétention d’écrire ou de réécrire l’histoire. Par contre, il tentera de lire l’écrit consacré différemment ; l’objectif étant de convier le lecteur à le suivre dans les dédales de ce vécu tumultueux, pour méditer sur certains questionnements. Il tentera également d’avertir contre les perversités d’une façon d’agir et de réagir qui, faute d’instituer un vrai débat, vise à instaurer une « consensuellisation » propre à chaque conjoncture qui semble resurgir cycliquement, pour transformer la mésentente en incertitude, ensuite en refus et conflit, pour aboutir au refoulement, au reniement…

Les ruptures et l’oubli – Mostefa Lacheraf

« Moins de trente ans après son indépendance, et une fois que le peuple algérien eut réussi, tant bien que mal, à relever ses ruines et à guérir ses blessures, un “revanchisme” inhabituel dans les pays du tiers monde, présumé être religieux, plus sûrement ennemi du progrès et de l’éthique nationale de libération, entreprend de menacer la souveraineté chèrement recouvrée et de détruire les symboles et acquis économiques, matériels et moraux d’un peuple longtemps victime d’une domination étrangère exploiteuse, humiliante et implacable. Cette passion revancharde où viennent confluer tous les prétextes de règlement de comptes impurs et monstrueux à l’encontre de la nation, est souvent le fait d’éléments sans conviction patriotique éclairée conforme à l’intérêt supérieur du pays. »

Relizane, 1954-1962 – Abdellah Righi

Relizane a vécu, sept ans et demi durant, toutes les péripéties du combat contre l’administration coloniale et son armée d’occupation. Elle fera face à toutes les criminelles machinations de l’occupant français. Celui-ci ne reculera devant rien pour tenter de réduire sa résistance mais en vain.

Si la ville de Relizane a raté le rendez-vous du 1e novembre 1954 – elle n’a pas été la seule –, elle se rattrapera par la suite en s’investissant totalement dans le combat libérateur. Elle paiera un lourd tribut sur l’autel de la liberté. Ses filles et ses fils donneront la pleine mesure de leur patriotisme. Ils activeront efficacement, en Algérie et à l’étranger, au sein du Fln et de ses différentes structures ainsi que dans l’Aln et ses divers services spécialisés.

Un intellectuel en dissidence, Francis Jeanson – Marie-Pierre Ulloa

Voix dissidente et solitaire, Francis Jeanson fut l’animateur du plus important réseau d’aide aux combattants anticolonialistes pendant la guerre d’Algérie.

Engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, intellectuel proche de Jean-Paul Sartre, Jeanson incarne une contre-mémoire : celle de la France du refus, refus de la torture et du mensonge d’État mais surtout refus de toute guerre coloniale menée au nom de la République.

En 1957, alors qu’il dirige la collection « Écrivains de toujours » aux éditions du Seuil, il entre dans la clandestinité et s’engage pleinement aux côtés du Fln Ce philosophecombattant brocarde sans relâche la frilosité et le légalisme prudent de la gauche respectueuse du consensus national et qui

s’obstine à considérer l’Algérie comme un département français.

En 1960, le procès du « réseau Jeanson » révèle à la France entière le visage et le choix de ceux qui ont décidé de combattre pour préserver les valeurs républicaines.

Après l’indépendance de l’Algérie, Francis Jeanson choisit de rester en France et se tourne vers l’action culturelle. À la fin des années 60, sur l’invitation d’André Malraux, il dirige et anime la Maison de la Culture de

Chalon-sur-Saône.

S’interroger, comme le fait Marie-Pierre Ulloa, sur l’itinéraire de Francis Jeanson, c’est s’interroger sur la singularité d’un combattant « hérétique » aux yeux de la gauche de l’époque ; c’est montrer en quoi il n’usurpe pas sa place au panthéon de l’engagement des intellectuels français au XXe siècle.

LA CIVILISATION DES ARABES – Gustave-LE BON

Les Arabes, leur histoire, les différents aspects de leur civilisation, leur apport au développement des sciences, des arts et des lettres, autant de thèmes traités magistralement par l’auteur.

Ce livre édité au début de la première moitié du XXème siècle, fit l’effet d’une bombe en révélant à l’Occident un monde qu’il méconnaissait ou qu’il voulait ignorer.

D’ailleurs qui n’a entendu parler de ce livre qui demeure toujours actuel ?

ALGER, HISTOIRE D’UNE CAPITALE (2e édition revue, corrigée et complétée) – Larbi Icheboudène

L’ouvrage de M. Icheboudène procède d’un projet ambitieux : saisir dans le temps et dans l’espace la réalité en devenir de la ville d’Alger en tant que capitale nationale. Il a réussi à exposer intelligemment l’histoire d’Alger à travers ses grands moments successifs. Pour chacun d’eux, les fonctions de la ville-capitale sont clairement exposées. J’apprécie aussi ce qui se rapporte à l’espace, au territoire et en l’occurrence au quartier. Cette recherche est riche et m’a appris beaucoup, ce qui est un grand mérite compte tenu de l’importance du sujet.

Cet ouvrage qui constitue une contribution remarquable est une synthèse bien conduite qui, j’espère, fera date dans les études de sociologie urbaine. Doté d’une démarche claire et d’une expression correcte, cet ouvrage, où transparaît la sensibilité de l’auteur pour sa ville, est aussi agréable à lire.

LES INTELLECTUELS ARABES EN FRANCE – Thomas Brisson

L’ouvrage est riche, dense de faits, d’acteurs, d’institutions.

Les faits sont de l’ordre de l’histoire académique de la discipline, mais l’auteur a soin de lier celle-ci à l’histoire politique de la domination coloniale et des indépendances qui ne mettent pas fin à la migration. Ce lien est, en effet, plus complexe qu’on ne le croit et Brisson revient sans cesse sur le caractère non mécanique de ses effets : inspiré ici, très fortement, de Bourdieu, mais aussi de Gramsci, il tente, parfois avec succès, de montrer que si la domination politique a joué sur la domination académique et scientifique, la fin de la première ne libère pas pour autant la seconde de ses nécessités propres.

C’est dans le champ académique que se joue ici sa libération. Dans la thèse et dans l’ouvrage, la notion de « domination » occupe à juste titre une grande partie de ces préoccupations. Je le cite : « Deux types d’analyse… L’une visait à repérer, dans la biographie des intellectuels, plusieurs ruptures, coloniales ou postcoloniales. L’autre cherchait l’inscription de ces ruptures dans les textes, transformation d’une rupture biographique en rupture scientifique ». Cette investigation nous vaut deux grandes haltes qui ont ébranlé, sous des formes différentes, la citadelle orientaliste : celle d’Anouar Abd El Malek en 1963 et d’Edouard Saïd en 1977. Elles correspondent sous deux styles différents, la première plus politique, la seconde plus académique, au réveil des chercheurs arabes émigrés en Occident et s’emboîtent aux deux niveaux de ruptures qui dégagent d’une certaine manière « l’altérité comme créativité » de ces chercheurs des formes multiples mais différentes de la domination occidentale. Mais cette altérité, notera Brisson en conclusion de son ouvrage, n’est pas de l’ordre de « l’essence » mais de celui de la « différence » qui seule rend possible un espace de recherche partagé.

LES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS DE L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE (1880-1962) – Guy pervillé

Version condensée et remaniée d'une thèse de troisième cycle soutenue le 28 juin 1980 devant les professeurs Jean-Baptiste Duroselle, Charles Robert Ageron et Mohammed Arkoun, ce livre vient combler une lacune dans l'historiographie de l'Algérie contemporaine. Il contribue à une meilleure connaissance des élites algériennes actuelles en éclairant le rôle des étudiants et intellectuels musulmans algériens de culture française dans l'évolution politique de leur pays, de la colonisation à l'indépendance.

Une première partie retrace leur apparition dans l'Algérie coloniale, les situe dans leur société, et met en rapport l'évolution du mouvement étudiant avec celle du mouvement revendicatif musulman jusqu'en 1954. La deuxième expose en détail leur participation à la guerre de libération nationale, dans ses diverses formes et ses phases successives entre 1955 et 1962. Enfin, la troisième présente leur idéologie, d'abord dans son évolution globale, puis à travers les étapes de la socialisation individuelle, et les thèmes du nationalisme.

L'ensemble de l'ouvrage propose une explication de l'échec de la politique française d'assimilation, en mettant en évidence le «complexe populiste» des intellectuels algériens.

L'étude repose sur l'exploitation systématique des sources disponibles en langue française. : entretiens avec d'anciens étudiants algériens, documentation écrite notamment les périodiques, les brochures et les livres publiés par eux (sans oublier les oeuvres littéraires), enfin archives publiques ou privées accessibles.

L'auteur ne s'est pas contenté d'analyses rigoureuses : il a voulu tenter, en laissant une large place aux citations, la résurrection d'un passé révolu.

Guy Pervillé, né en 1948, est enseignant-chercheur en histoire contemporaine.

L’Imam Chamyl héros des Tchétchènes et du Caucase – Boualem Bessaïh

Une référence de choix sur un grand personnage, un héros, qui a marqué de ses empreintes les lointains confins de la Caucasie islamisée. Musulman adepte du soufisme, défenseur farouche de la dignité humaine, vaillant guerrier et orateur éloquent, il a mené, en homme d’Etat éclairé, et 25 ans durant, une résistance populaire héroïque contre la Russie tsariste pour la libération du Caucase et de la Tchétchénie.

L’histoire du héros, depuis sa naissance vers les années 1796, en Circasie, au Caucase, jusqu’à son décès à Médine, en Arabie Saoudite, en 1871, est une succession de faits jalonnés de combats et de négociations, d’humanisme et de fermeté, de triomphes et d’échecs…

Dans un style narratif attrayant de faits historiques, l’auteur nous fait vivre les moments les plus forts de la vie du héros : sa proclamation 3ème imam, ses objectifs de combat - qui nous font découvrir un fin stratège, un personnage doté d’un sens aigu de l’organisation administrative, religieuse et militaire -, la crise des otages russes, l’épilogue de la capture de son fils aîné, les négociations pour sa rédition, les années d’emprisonnement, sa relation avec le tsar russe, son voyage en Orient et sa rencontre avec l’Emir Abdelkader.

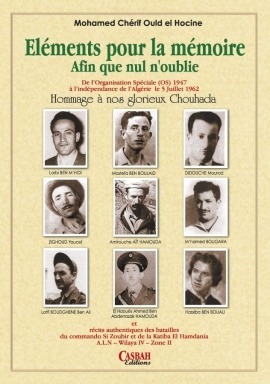

Eléments pour la mémoire – Mohamed Chérif Ould Hocine

Après avoir apporté dans un précèdent livre un témoignage poignant sur les actions de deux unités d’élite de l’ALN de la Wilaya IV (le commando Si Zoubir et la Katiba El Hamdania), l’auteur se propose dans le présent ouvrage de poursuivre son travail de mémoire et de collecte sous forme d’un album de photographies de chouhada, de moudjahidine et de militants de la cause nationale depuis la création de l’organisation spéciale (OS) en 1947 jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, le 5 Juillet 1962.

Clap de fin Une aventure journalistique – Hachemi Souami

Clap de fin est ponctué par des événements devenus des repères dans l’Histoire du monde ; singulièrement de l’Algérie. Le journaliste en est le témoin privilégié Ici, l’auteur en cite quelques-uns qu’il a découverts et qui l’ont marqué. Ayant pratiqué le métier pendant plus de trente ans, il explique comment a pris fin une carrière qu’il a vécue avec enthousiasme. Cette profession, intellectuellement et humainement enrichissante, a aussi, comme tant d’autres, ses contraintes, parfois ses violences. La catastrophe aérienne du Viet Nam, qui a coûté la vie à quinze de ses collègues, en est un dramatique exemple.

Ce livre est d’ailleurs dédié à leur mémoire.

UNE VIE DEBOUT : MÉMOIRES POLITIQUES Tome 1 : 1945-1962 – Mohamed Harbi

« Ce premier tome des mémoires politiques de Mohamed Harbi recèle des multitudes d'informations sur des faits et événements auxquels l'auteur s'est trouvé associé directement ou non de 1945 à 1962… Il constitue à cet égard un document majeur qui vient s'additionner à tout ce qui a été fourni sur cette période en fait de témoignages d'autres acteurs du mouvement national et de la Guerre de libération. »

Liberté

« Le lecteur ressentira au fil des pages un engagement de l'auteur pour la cause nationale ainsi qu'une critique vigilante des limites de cet engagement. Les péripéties vécues portent la marque tantôt de l'euphorie suscitée par le triomphe du Fln… tantôt de l'angoisse et du désespoir de voir ce même Fln sombrer dans des pratiques indignes. »