Affichage de 51–75 sur 550 résultatsTrié par popularité

Le second front, écrits et documents de La Fédération de France du FLN 1954-1962 – Ali Haroun

Le recueil de ces « Ecrits et Documents », enrichi par une importante iconographie et d’abondantes annexes, se veut l’expression de l’énorme sacrifice de l’immigration algérienne en Europe, sans oublier celui des « Réseaux de Soutien », dont l’action pour la défense des droits de l’Homme s’est traduite par leur total engagement au sein de la Révolution algérienne.

De Boussouf à Kennedy – Liberté et foi – Mohamed Khelladi

Etudiant à l’université française, Mohamed Khelladi rejoint l’Armée algérienne de libération nationale en 1956. Il est l’assistant du commandant militaire Boumediene durant sa tournée de contrôle des zones de l’intérieur de la Wilaya V, de janvier 1957 à fin août 1957.

Ayant eu la mission de gagner la confiance de Joe Kraft, éditorialiste au New York Times, invité par Guy Mollet à passer un mois au sein de l’armée française en Algérie, il l’accompagnera pour lui faire vivre un autre mois cette fois dans les maquis de la révolution algérienne. Ce qui provoquera la fameuse déclaration de JF Kennedy du 2 juillet 1957 au Capitole sur le droit du peuple algérien à l’indépendance et une grave crise entre Washington et Paris et amenera ensuite de Gaulle à quitter l’OTAN.

Chef du service de renseignement politico -militaire du MALG dirigé par le colonel Boussouf, il embrassera, après l’indépendance, une carrière diplomatique qui le conduira dans plusieurs pays et organisations internationales d’Europe et d’Amérique.

Homme de lettres et d’action, l’auteur en tant qu’acteur et témoin livre dans cet ouvrage dense le fruit d’une expérience politique et humaine remarquable

Si Belcourt m’était conté – Messaoud Djennas

« Deux séquences de ma vie ont particulièrement marqué ma prime jeunesse, un âge de grande sensibilité, où le moindre événement peut laisser une empreinte indélébile : les deux années de mon enfance, de sept à neuf ans, passées chez mes grands-parents dans mon douar natal d’El Aouana, et le reste de mon enfance et toute mon adolescence à Belcourt, jusqu’en octobre 1948.

« C’est cette séquence belcourtoise de ma vie, si intensément vécue, qui m’a amené à tenter de revisiter ce quartier d’Alger, entré avec fracas dans l’Histoire un certain 11 Décembre 1960 mais qui, en réalité, l’a fait plus de deux décennies avant et, plus encore, dans un passé plus ancien, que j’aimerais conter. »

Sonatrach, le temps des pionniers – Taïeb Hafsi

Quand on parle de Sonatrach aujourd’hui, on ne pense qu’à ses bons coups, comme l’investissement au Pérou, ou à ses mauvais coups, comme sa gestion plutôt opaque et peu sincère des réserves en pétrole et gaz. On pense aussi souvent ces derniers temps à l’incroyable implication de certains de ses dirigeants dans des scandales de corruption qui jettent une ombre sur la capacité d’action de l’entreprise. On oublie cependant pourquoi dans un environnement aussi turbulent et peu structuré que celui de l’Algérie, une entreprise de classe mondiale a pu se construire. On ne sait pas pourquoi cette entreprise a pu rivaliser au plan technologique et opérationnel avec les meilleurs dans le monde. Certains pourraient l’attribuer seulement à la disponibilité de ressources. Mais nous savons que les ressources n’expliquent qu’une toute petite partie des réalisations. Les vraies réalisations viennent de l’action des personnes qui ont fait Sonatrach. Là, nous avons tous un blanc. Nous connaissons peu cette entreprise pourtant si présente dans la vie nationale.

Ce livre a pour objet de lever une partie du voile en décrivant l’une des expériences les plus fécondes qui eut lieu dans les premiers temps de l’entreprise et qui a permis de construire la culture et d’asseoir la confiance de ses cadres.

L’expérience d’Arzew a été un formidable moment où de jeunes cadres qui se considéraient plutôt comme des militants du développement de l’Algérie ont réussi non seulement la maîtrise de technologies très avancées, mais surtout la maîtrise de la technologie la plus importante, celle du management d’installations industrielles complexes en toute sécurité. Ces pionniers dirigés par Mohammed Mazouni sont les véritables héritiers de la révolution de Novembre et il est intéressant de faire connaissance avec eux et avec une expérience qui a été, selon Sid Ahmed Ghozali, l’une des pierres fondatrices de cette grande entreprise et de sa culture industrielle.

Le Rempart – Ali Haroun

« En décembre 1991, la chute de l'Algérie dans l'inconnu était imminente. Telle la crue d'un oued dans un pays aride, le flux d'une doctrine mal assimilée est venu l'assaillir, au risque de la submerger sous couvert de la foi, et de l'engloutir dans les brumes du Moyen-Âge. Si, au cours de son histoire, le pays fut parfois ébranlé par des visionnaires illuminés adeptes d'un fondamentalisme rétrograde, il ne semble pas avoir vécu des périodes de violence aussi barbare que celle de la décennie noire.

« (...) Dans l'urgence, on fut alors contraint d'édifier la digue indispensable pour contenir la furie de la violence intégriste. En effet, la protection d'un État républicain conforme aux aspirations des pères fondateurs de l'Algérie libérée, nécessitait de dresser un barrage de protection contre l'accès au pouvoir de ceux dont la décennie rouge allait dévoiler l'horreur. »

(Extrait de la préface).

Algérie : l’interminable transition – Nordine Grim

Recommandé aussi bien aux décideurs en charge de l’Économie nationale qu’aux investisseurs et managers d’entreprises, L’Interminable transition apporte de précieux éclairages dont pourraient également tirer profit les universitaires et autres chercheurs en quête d’informations sur les causes de cet interminable chantier de la réforme économique.

Sonatrach – Une entreprise pas comme les autres – Abdelatif Rebah

C’est un décret signé par le président de la République un 31 décembre 1963, on le sait, qui a donné naissance à la Société nationale de transport des hydrocarbures.

Hormis ce document, décisif certes, les promoteurs de la société ne possédaient ni les capitaux considérables que le lancement d’une telle affaire exige, ni la formation requise par le métier de pétrolier, ni l’expérience acquise sur le terrain et permettant d’opérer l’infrastructure de transport des hydrocarbures ou celle de leur exploitation.

Les barrières d’accès n’étaient pas, d’ailleurs, seulement techniques ou d’expertise, puisque l’activité était exclusivement aux mains des compagnies françaises, ainsi qu’en avait décidé le compromis d’Évian.

Le statut formel conféré par le décret de création de l’entreprise restait sans objet. Pour entreprendre il faut donc, au préalable, lever cet obstacle qui bloque l’entrée dans l’entrepreneuriat. L’entrepreneur se présente d’abord sous l’habit de l’ingénieur du politique opérant le programme de révision de « l’Évian pétrolier ».

La trame constitutive de l’entreprise sera alors de nature politique.

Faits et événements obéissent dans un premier temps à une finalité politique dominante, s’émanciper du « carcan » d’Évian. C’est sur cette toile de fond que va se tisser la trame industrielle proprement dite.

Regards sur la diplomatie algérienne – Abdelkader Bousselham

« Au-delà des enseignements sur le métier de diplomate ou sur les charges consulaires, le livre de Abdelkader Bousselham est également un manuel d’histoire contemporaine de notre pays, et tout particulièrement de sa diplomatie au cours de la période où notre destin et notre rang sur la scène internationale ont pris forme ».

Mohammed Bedjaoui

(Extrait de la préface).

L’entreprise et le financement bancaire – Farouk Bouyacoub

Né le 30/01/1943, Farouk Bouyacoub a été enseignant, avant d’embrasser une carrière bancaire, en 1972. Licencié en sciences politiques et titulaire du diplôme d’études supérieures en banque (délivré par le Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris), il a exercé, tour à tour, à la Banque nationale d’Algérie, à la Banque extérieure d’Algérie, à l’Arab Bank for Investment and Foreign Trade (Abu Dhabi), puis à la Banque de l’agriculture et du développement rural, dont il devint le président-directeur général en avril 2000. L’année 1997 a été, pour lui, une année particulière. Détaché de son milieu bancaire, il a eu à mettre en place et promouvoir, en tant que directeur général, l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), organisme chargé d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active par la création de micro-entreprises.

Spécialiste du crédit bancaire et ex-professeur à la Société inter-bancaire de formation (Sibf), il livre, dans le présent ouvrage, ses connaissances et son expérience en matière de financement d’entreprises.

L’Algérie – Une nation en chantier – Soufiane Djilali

« L’Algérie n’a aucun intérêt à tomber entre les mains d’une nouvelle révolution, quelle qu’elle soit d’ailleurs. Ce serait remettre les compteurs de l’histoire à zéro, faire table rase des bourgeons que la générosité du temps a laissé germer, reconduire les cycles infernaux de la violence et de la contreviolence, illustrer le mythe de Sisyphe.

L’Algérie a besoin d’un peu de temps encore. Le temps que les nouvelles dynamiques en germes s’épanouissent et remplacent les anciens rapports de force qui ont jusque-là prévalu.».

Le toyotisme – Koïchi Shimizu

Dans ce livre, directement rédigé en français par un économiste japonais reconnu, le système de production de Toyota est présenté dans toute son ampleur.

Toutes les composantes du toyotisme sont analysées : conception des produits, gestion du prix de revient, management des ressources humaines, relations avec les fournisseurs et les concessionnaires... Sont bien mis en évidence les principes de « gouvernance » qui confèrent cohérence et dynamisme au toyotisme. Depuis la fin des années quatre-vingt, le toyotisme connaît une réorganisation en profondeur. Ce livre montre comment un nouveau toyotisme entend harmoniser efficience productive, humanisation du travail, lancement de véhicules innovants et internationalisation.

Alors que Toyota implante en Europe et ailleurs de grandes usines, cet ouvrage devrait intéresser un large public.

L’évaluation dans le système scolaire (en Algérie) – Laïfa Aït Boudaoud

Préparer les épreuves des examens, les corriger, attribuer des notes et des appréciations constituent pour les enseignants des activités parfois bien plus difficiles que l’acte d’enseigner en lui-même. Les questions qui viennent à l’esprit chaque fois que l’on veut évaluer sont nombreuses et variées : pourquoi et pour quoi évaluer ? Sur quels principes doit reposer cette activité ? Comment évaluer ? Selon quelle méthodologie ? Avec quoi ? ...

C’est à ce genre de questions que l’auteur répond dans cet ouvrage.

:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:FR'>Ses auteurs montrent que ses limites ne sont pas seulement techniques mais également idéologiques. Ils présentent enfin les développements récents du contrôle de gestion. Ils intègrent notamment les apports de la sociologie des organisations, une réflexion sur les structures et la stratégie, ainsi que sur les outils de gestion.

La nouvelle théorie du commerce international – Michel Rainelli

Comment expliquer les échanges commerciaux entre les pays les plus développés ? Le libre-échange est-il la meilleure stratégie pour les nations ? Peut-on intégrer les firmes multinationales dans la théorie du commerce international ?

Cet ouvrage analyse les principales propositions de cette nouvelle théorie dont Paul Krugman est le promoteur le plus en vue. Il procède à un bilan rigoureux et accessible de ses apports, tant d’un point de vue théorique que sous l’angle de son adéquation aux faits économiques. D’une façon vivante et pédagogique, l’auteur éclaire ainsi des débats dont les enjeux concrets sont considérables à une époque où la mondialisation de l’économie semble irrésistible.

Histoires de la chirurgie Jeux de mains, jeux de mots – Mustapha Maaoui

Définie comme l’œuvre de la main, la chirurgie est guidée par l’intelligence humaine et modulée par des règles éthiques qui la rattachent à l’humanité. La chirurgie a évolué en éloignant subrepticement le soignant et le soigné, passant d’un contact direct, palpable et sensuel à un rapport indirect et virtuel. Cette évolution qui s’est étalée dans le temps, de l’Antiquité à nos jours, a vu le barbier-chirurgien passer du rang de subalterne du médecin à celui de chirurgien transplanteur des temps modernes, auréolé d’une gloire devenue illusoire face à une intelligence artificielle et aux progrès technologiques soumis aux lois de la finance.

Au cours de ses études de médecine, entamées au milieu des années 1960 à l’université d’Alger, le hasard du premier choix a fait atterrir Mustapha Maaoui dans le service d’orthopédie Bichat-Nélaton à l’hôpital Mustapha, où la qualité chirurgicale des prestations et de l’enseignement ont déterminé une vocation qui n’a jamais été ébranlée. Chirurgien « nomade », pérégrinant dans des spécialités variées sous la houlette de plusieurs grands patrons, et côtoyant l’essentiel des chirurgiens algériens, il a vécu des périodes charnières majeures, qui ont vu la chirurgie passer du stade conventionnel à celui d’une réalité technologique aux bienfaits indéniables mais confrontée aux dérives financières et aux risques éthiques qu’elle induit.

Postfaces :

- Messaoud Zitouni, professeur de chirurgie, ancien ministre algérien de la santé, actuel coordonnateur du Plan Cancer

- Omar Aktouf, professeur titulaire honoraire d’économie (HEC) à Montréal (Canada).

La colonisation revisitée – Le débat Algéro-français (2005- 2017) – Tayeb Chenntouf

La rédaction de cet ouvrage a commencé en 2017, à partir d’un triple constat. La colonisation de l’Algérie a fait l’objet d’un traitement surabondant dans le discours politique et dans les médias, mais elle est quasiment absente dans l’édition. Les questions d’histoire et de mémoire sont aujourd’hui au centre du débat public et intéressent une frange importante de la population. Les relations franco-algériennes, sensibles depuis longtemps, touchent directement ou indirectement des millions de personnes, tant en Algérie qu’en France.

Le livre présente une synthèse pédagogique destinée à un large lectorat, au-delà du cercle de spécialistes. Il examine chronologiquement le débat franco-algérien et met en évidence les usages de l’histoire et de la mémoire, des deux côtés de la Méditerranée. Sans oublier l’avenir, l’exploration de pistes possibles pour le règlement du contentieux mémoriel franco-algérien et la construction de nouvelles relations entre l’Algérie et la France.

Aux origines de la médecine – El-Hadi Baba-Ali

Ce travail porte sur la constitution du savoir médical au long des civilisations mésopotamnienne, égyptienne, grecque, romaine, byzantine et arabo-musulmane.

L’apport des arabo-musulmans aux Européens dans la pose, à partir du XVIIème siècle, des pre-miers jalons de la médecine moderne, est, lorsqu’il est admis, relativisé par nombre d’historiens occidentaux...

Les informations rassemblées dans ce livre, destiné tant aux étudiants, aux professionnels de santé qu’au grand public, permettent d’avoir une autre vue sur une période importante de l’histoire le la médecine.

Mémoires du Général-major Hocine Benmaalem – Hocine Benmaalem

TOME I : LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Dans le présent ouvrage, j’évoque des événements importants que j’ai personnellement vécus, en m’imposant une exigence d’objectivité et d’impartialité. J’ai fait appel en grande partie à ma mémoire, mais, pour préciser certains faits, j’ai également consulté des ouvrages ou questionné d’anciens compagnons.

[…] J’ai vécu pendant cette grande et exceptionnelle Révolution une période extraordinaire de ma vie. J’ai eu la chance de servir auprès d’un grand chef révolutionnaire de notre guerre de libération, le colonel Amirouche ; le souvenir de la période que j’ai passée à ses côtés ne s’effacera jamais de ma mémoire.

[…] La vie au maquis était très difficile, mais à aucun moment je n’ai regretté mon choix.

Extraits de l’avant-propos

Aux portes de l’avenir – Karim Younes

Vingt siècles de résistance Cinquante ans d’indépendance

Auteur de De la Numidie à l’Algérie, Grandeurs et Ruptures, Karim Younès prolonge sa réflexion sur le destin et le futur de l’Algérie en puisant des leçons dans son histoire tumultueuse. Dans ce nouvel ouvrage, il aborde les constituants de l’identité nationale et les phases de construction de l’État-nation algérien.

Karim Younès glisse avec sérénité vers les questions d’actualité que sont les vicissitudes auxquelles est confronté le pays : absence de vision et de stratégie de développement, justice sociale au rabais, émergence d’une couche de prédateurs, véritable cancer du pays.

Ses points de vue se structurent à chaque page de références historiques propres à l’Algérie dans ce qu’elles ont de glorieux mais aussi dans ce qu’elles comportent en fait de cruelles désillusions. L’ouvrage se termine sur ce véritable cri :

«… À y regarder de près, nous constatons que notre société convulse dans une perpétuelle ébullition et à chaque explosion, le pouvoir a cherché à apporter des réponses ponctuelles aux interpellations de la Nation. D’un multipartisme débridé à une restauration autoritaire, nous expérimentons un pluripartisme administré. Mais nous n’avons pas éradiqué la prédation, nous n’avons pas mobilisé la société parce que nous avons été incapables de réguler les ambitions, d’apaiser les tensions, d’ordonnancer les alternances, de libérer les énergies, de satisfaire les aspirations, d’assurer la transparence qui conditionne la confiance entre la société et l’État. »

Le courrier Alger-Le Caire (1954-1956) – Mabrouk Belhocine

« Pourquoi ce livre ? Par devoir, pour apporter ma contribution à l'écriture de l'histoire de notre guerre de Libération nationale, faite d'héroïsme et de sacrifices, de tant d'hommes et de femmes de notre peuple.

Un livre par devoir de vérité car la vérité est révolutionnaire. Deux livres en un pour dire vrai, stigmatiser les racontars, les mensonges, les rumeurs, les mystifications qui ont caricaturé l'histoire de la Révolution de Novembre.

De la lettre de Boudiaf du 29 octobre 1954 qui annonce le 1e Novembre, à celle de Ben Bella d'octobre 1956 qui conteste le Congrès de la Soummam, 50 documents authentiques lèvent le voile sur la construction du Fln et les rapports entre « Intérieur » et « Extérieur » durant les années 1954-1956.

Rendre à chacun la place et l'honneur qui lui reviennent, n'est-ce pas le meilleur hommage à nos glorieux martyrs ! »

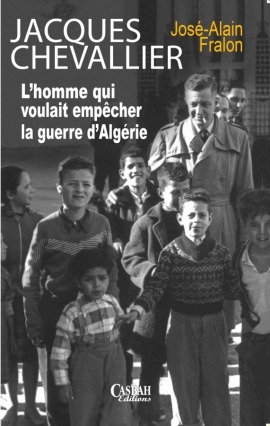

Jacques Chevallier – José-Alain Fralon

L'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie

Juin 1962 : l'Algérie française vit ses derniers instants dans une violence crépusculaire. L'Oas menace de détruire Alger et le Fln se prépare à lancer un millier d'hommes sur les quartiers européens. Jacques Chevallier va réussir à éviter le pire en permettant un compromis entre les ennemis irréductibles.

Destin exceptionnel que celui de cet homme qui, à onze ans, débarque à Alger avec sa mère, américaine de Louisiane, et son père, descendant de Français installés en Algérie depuis deux générations. Plus jeune maire de France en 1941, honorable correspondant des services secrets du général de Gaulle à Washington en 1944, il est élu triomphalement député, puis maire d'Alger, avant d'être appelé au gouvernement par Pierre Mendès-France.

Très vite, il comprend que la politique coloniale n'a plus d'avenir et prône un nouveau dialogue entre Européens et musulmans, tout en menant une politique ambitieuse de construction qui va remodeler la ville.

S'il a toute la confiance de la communauté musulmane, il devient la cible des ultras de l'Algérie française, qui le font éjecter de sa mairie en 1958 par le général Salan. En juillet 1962, il sera l'un des rares Européens d'Algérie à ne pas choisir l'exil.

Ce livre raconte, à partir d'archives inédites et d'entretiens avec des acteurs de ce drame, l'histoire d'un homme qui fut, avec Albert Camus, l'une des figures tutélaires des « libéraux » – ceux-là mêmes qui, si on les avait écoutés, auraient pu empêcher la guerre d'Algérie.

José-Alain Fralon a longtemps travaillé au journal Le Monde, où il a notamment été correspondant à Bruxelles et à Moscou, puis grand reporter. Il a vécu à Alger jusqu'en 1960.

Florilège – Mohammed Ben Cheneb

Son œuvre scientifique s'échelonne sur une trentaine d'années. Abondante entre 1906 et 1913, elle marque un temps d'arrêt pendant la Première Guerre mondiale pour reprendre entre 1918 et 1928. Elle est des plus variées et traite de nombreuses disciplines : pédagogie, éducation, droit musulman, hadîth, poésie populaire, proverbes, lexicographie, grammaire, poésie classique, métrique, sociologie, histoire. Elle révèle la trace de la formation pédagogique qu'il reçut à l'école normale et rend, par ailleurs, l'écho des divers enseignements qu'il eut à dispenser dans les médersas, à la mosquée et à la Faculté des lettres.

L'essentiel de cette œuvre aura donc été, d'une part, l'édition de textes arabes, souvent accompagnés d'une traduction française et de notes et, d'autre part, des études en langue arabe, celles-ci étant l'exception. Le désir de faire connaître ou de sauver de l'oubli le patrimoine culturel de l'Algérie d'abord, de l'Occident musulman ensuite, a de toute évidence inspiré ses préférences et guidé son choix.

L’Algérie belle et rebelle -De Jugurtha à Novembre – Boualem Bessaïh

« Cinquantième anniversaire du 1er Novembre 1954. Il s’agit d’un moment pathétique de l’histoire de notre pays, non pas seulement la commémoration d’une date, décisive pour le destin de la nation, non pas seulement la célébration d’un anniversaire chargé d’émotions fortes et d’héroïsmes anonymes, mais bien plus encore l’évocation d’une résurrection pour fêter ensemble, dans la communion retrouvée, le jubilé de la belle, de la rebelle, de la reine Algérie.

Oui, résurrection - car la nation algérienne n’est pas née un 1er novembre 1954.L’auteur, tout en respectant la chronologie des faits, ouvre un véritable ballet d’images colorées, accompagnées de symboles et rythmées aux fracas des armes, pour mettre en relief les différentes époques qui ont précédé la nuit coloniale…

Boualem Bessaïh a pris soin, à l’occasion de cet anniversaire, de nous renvoyer à l’Antiquité ; et il a eu raison. Rien n’est plus juste, rien n’est plus réconfortant, rien n’est plus excitant que de retrouver ses racines pour les irriguer de souvenirs passionnés et d’évocations exaltantes pour les projeter dans la réalité du présent : Cirta, Césarée, Djemila, Tipaza, tous ces lieux dont nos aïeux numides ont foulé le sol sont les joyaux immortels de notre patrimoine commun. »

nous renvoyer à l’Antiquité ; et il a eu raison. Rien n’est plus juste, rien n’est plus réconfortant, rien n’est plus excitant que de retrouver ses racines pour les irriguer de souvenirs passionnés et d’évocations exaltantes pour les projeter dans la réalité du présent : Cirta, Césarée, Djemila, Tipaza, tous ces lieux dont nos aïeux numides ont foulé le sol sont les joyaux immortels de notre patrimoine commun. »

Il était une fois la wilata IV – Itinéraire d’un rescapé – Mustapha Tounsi

« En dehors des ratissages et des bombardements habituels, nous séjournons quelques jours dans la région de Béni-Slimane. Là pour la première fois (juillet 1958), nous subissons une attaque aérienne au napalm dans un petit douar encore habité. Les dégâts humains et matériels

sont considérables. C'est dramatique de voir ces malheureux civils sans défense, femmes, enfants, vieillards dans une panique générale, fuir n'importe où, et certains mourir par les flammes et les gaz inhalés. L'armée française a toujours fait fi des conventions de Genève sur l'utilisation de certaines armes, prohibées en théorie mais largement en vigueur, d'autant plus

que cette guerre se passait à huis clos. »

L’Algérie dans tous ses états – Salih Benkobbi

« Ce livre est la moisson d'une longue carrière, toute au service des relations de notre pays avec le monde, d'un diplomate formé à l'école du nationalisme et qui a été du combat libérateur, au sein et même aux premières loges d'organisations de la Révolution, dont la glorieuse Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) ».

Pr. M.L. Ould-Khelifa

Les ruptures et l’oubli – Mostefa Lacheraf

« Moins de trente ans après son indépendance, et une fois que le peuple algérien eut réussi, tant bien que mal, à relever ses ruines et à guérir ses blessures, un “revanchisme” inhabituel dans les pays du tiers monde, présumé être religieux, plus sûrement ennemi du progrès et de l’éthique nationale de libération, entreprend de menacer la souveraineté chèrement recouvrée et de détruire les symboles et acquis économiques, matériels et moraux d’un peuple longtemps victime d’une domination étrangère exploiteuse, humiliante et implacable. Cette passion revancharde où viennent confluer tous les prétextes de règlement de comptes impurs et monstrueux à l’encontre de la nation, est souvent le fait d’éléments sans conviction patriotique éclairée conforme à l’intérêt supérieur du pays. »