Affichage de 6776–6800 sur 7284 résultatsTrié par prix décroissant

Tabrit idammen – L’allée du sang – Belgacem Aït Ouyahia

Les gens vivaient dans l’honneur, l’amitié dans les cœurs,

Jusqu’au jour où Iblis créa des ennemis...

Ô les Aït Amrane et les Aït Salem, vous avez renié vos ancêtres,

Vous avez renié les trois fondations qui commencèrent d’en haut,

Quand le père de Salem, d’Amrane et de Yahia

Bâtit des maisons neuves, avec la protection

De l’homme au pantalon vert qui lui était apparu en songe...

Ô Jeddi Menguellet, beau au milieu des chênes,

Du pan de ton burnous, couvre les Aït Salem et les Aït Amrane !

Alors le sang coula… Et la loi des Anciens fut implacable, un mort d’un côté exigeant un mort en face. Et dans leur aveuglement, les hommes oublièrent leurs racines

communes.

Dar Sbitar, Une lecture de La Grande maison – Djoher Amhis- Ouksel

Mohammed DIB (1920-2003) est une grande figure de la littérature algérienne de langue française. Son œuvre, couvrant tous les genres d’expression littéraire (roman, nouvelle, poésie, essai, conte) s’étend sur plus d’un demi-siècle. L’un de ses romans les plus célèbres est La Grande maison, premier volet de la trilogie qui, sous le titre Algérie, comprend également L’Incendie et Le Métier à tisser.

Dans ce livre, Madame Djoher Amhis-Ouksel, en pédagogue expérimentée, présente les principaux personnages et situations de La Grande maison et montre à quel point Mohammed Dib a su rendre compte des conditions pénibles que le colonialisme a imposées au peuple algérien.

Réflexions sur le système éducatif – Tahar Kaci

Il ne saurait y avoir d’éducation ni de formation performantes sans une politique explicite et cohérente, tout comme il n’y a pas de politique efficace sans une véritable maîtrise de l’information et de la gestion. Ce sont les conditions d’une évolution positive du système éducatif en Algérie et de l’amélioration de son rendement.

Cet ouvrage, témoignage du vécu d’un formateur et d’un cadre ayant occupé diverses responsabilités, apporte des éclairages précieux sur l’école algérienne.

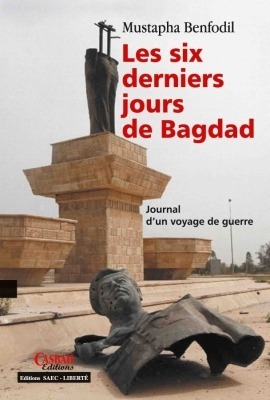

Les six derniers jours de Bagdad – Mustapha Benfodil

« Nous sommes à 380 km de Bagdad. Je suis terrifié par la vue d’un bus sauvagement bombardé. Les jeunes qui étaient avec moi ont reconnu sans peine un car syrien qui revenait

de Bagdad quelques jours auparavant. Il roulait de nuit. Des hélicos Apache avaient ouvert le feu sans sommation. Bilan : 7 morts et 13 blessés. Au-dessus du bus, on peut voir un pont complètement détruit. Une femme murmure des prières. Des cratères parsèment la route ; des engins militaires sont abandonnés un peu plus loin, touchés par l’aviation américaine. »

Ainsi se décline le récit de ce livre-journal, carnet de bord de l’envoyé spécial de Liberté à Bagdad. Mustapha Benfodil qui a passé six jours en Irak, a vécu les tout derniers jours du régime de Saddam. Mélangeant sciemment le journal de voyage et le reportage, il nous livre, sur le vif, les moments fous, les moments terribles, qu’étaient ceux de la prise de Bagdad par les marines à l’issue d’une « drôle de guerre ».

Violence, trauma et mémoire – Ouvrage collectif

Ouvrage collectif sous la coordination de Fadhila Choutri

Élaboré par un collectif de psychanalystes, la plupart ayant une formation de psychothérapeutes, l'ouvrage porte sur le thème à la fois grave et actuel de la violence et de ses conséquences sur le sujet individuel et collectif.

Les neuf études et analyses qui y sont proposées offrent au lecteur profane le cadre de réflexion le plus large possible afin qu’il comprenne ce qui s’est passé en Algérie durant ces dix dernières années.

Pour mieux en comprendre le sens, Violence, trauma et mémoire nous invite à lire le récit de psychanalystes qui ont travaillé sur l’impact d’autres désastres collectifs «où l’homme peut cesser d’être l’homme à lui-même et à l’autre ». Ce sont des textes prenant en compte le génocide arménien de 1911, « la terreur d’État » exercée par les juntes militaires en Argentine et en Uruguay. L’intérêt qu'ils suscitent, au-delà de leur contenu scientifique, réside dans les quelques comparaisons que leurs auteurs suggèrent avec le cas algérien.

Profondément inscrit dans le réel algérien, le livre présente, enfin, l’immense intérêt de s’intéresser au discours politique et institutionnel de la gestion du terrorisme. À ce propos, Fadhila Choutri prévient : « La réparation financière ne suffit pas, elle ne permet pas la transformation de l’horreur, elle ne favorise pas l’engagement dans des processus de deuil libérateur ».

Ont collaboré à cet ouvrage :

Janine Altounian, Fadhila Choutri, René Kaës, Anne-Marie Mansuy, Fatima Moussa,

Heitor O’Dwyer de Macedo, Janine Puget, Dalila Samai-Haddadi.

Histoire des théories de la communication – Armand Mattelart

L’ouvrage « rend compte, avec clarté, méthode et un remarquable sens de la pédagogie, de la pluralité des propositions et de l’éclatement de ce champ du savoir. »

Le Monde Diplomatique

« S’adresse en priorité aux étudiants, mais il est susceptible d’intéresser tous ceux qui s’interrogent sur la dimension communicationnelle de leur discipline. (...) Le résultat est des plus heureux.»

Sciences de la société

La mondialisation de la culture – Jean-Pierre Warnier

On danse le tango argentin à Paris, le bikutsi camerounais à Dakar, la salsa cubaine à Los Angeles. Mac Do sert ses hamburgers à Pékin et Canton, sa cuisine à Soho. L’art zen du tir à l’arc bouleverse l’âme germanique. La baguette parisienne a conquis l’Afrique de l’Ouest. À Bombay, on voit le pape en mondovision. Les Philippins pleurent la princesse de Galles.

Cette circulation culturelle à l’échelle du globe, souvent caractérisée comme une « mondialisation de la culture », suscite des réactions contrastées. Certains y déchiffrent les promesses d’une planète démocratique unifiée par une culture universelle. D’autres y voient la cause d’une inéluctable perte d’identité qu’ils déplorent. D’autres enfin militent pour affirmer leurs particularismes jusqu’à faire usage de la violence.

Est-ce dans la structure et la dynamique du marché culturel mondialisé ou dans la nature du fait culturel lui-même qu’il faut chercher une clé d’interprétation de ces phénomènes ? Étant donné la nature tout à fait particulière des biens culturels, qui ne sont pas réductibles à des marchandises ordinaires, et vu le rôle central que remplit la culture dans la vie en société, seule une réflexion sur la culture est susceptible de fournir les outils conceptuels pour progresser dans l’analyse. C’est ce que propose ce livre rigoureux et accessible.