Affichage de 51–75 sur 551 résultatsTrié par popularité

Djebels – Mustapha Chelfi

Autour du personnage truculent de Benyoucef, Djebels déroule, à la manière d’Isabelle Eberhardt – oui, l’écriture mérite la comparaison –, l’histoire de trois communautés, musulmane, chrétienne et juive, qui cohabitent et s’affrontent tandis qu’autour d’elles, la guerre embrase le paysage et pousse les protagonistes à leurs extrémités. Le récit se déroule à Miliana, au pied du Zaccar où les combats font rage ce début de guerre de notre libération.

Au-delà d’un récit où la réalité et la fiction cohabitent et s’entremêlent, le sentiment d’un aboutissement inachevé et de gâchis transparaît, aujourd’hui, avec d’autant plus de cruauté que le temps et l’histoire du pays ont fait leur œuvre.

Après une longue carrière de journaliste, Mustapha Chelfi signe ce formidable roman qui croque, à la manière d’Isabelle Eberhardt, des scènes de vie à Miliana, au pied du Zaccar que la guerre embrase aux premières heures de la Révolution de 1954. Trois communautés, musulmane, juive et chrétienne, y cohabitent et s’affrontent dans une fausse tranquillité qui présage les brisures futures.

Dans ce « Djebels » où s’entremêlent de façon magistrale la réalité et la fiction, Mustapha Chelfi nous fait don de son sens de l’humour et du sentiment d’un irrémédiable gâchis.

Écris et je viendrai – Meryem Belkaïd

Adolescents, Leila et Ali sont longtemps indifférents l’un à l’autre. En 1993, un drame qui touche Ali de plein fouet bouleverse leur vie et les lie à jamais. Comment surmonte-t-on les traumatismes d’une guerre civile ? Leila, tout en s’efforçant de construire sa vie et sa carrière en France puis aux États-Unis, est hantée par cette question et par le destin d’Ali. De son côté, après quelques années en France, Ali qui n’a jamais cessé de penser à Leila, rentre en Algérie et cherche force et réconfort dans une pratique spirituelle. Pourront-ils, au fil des années et de leurs rencontres, surmonter deuils et exils et vivre pleinement leur amour ?

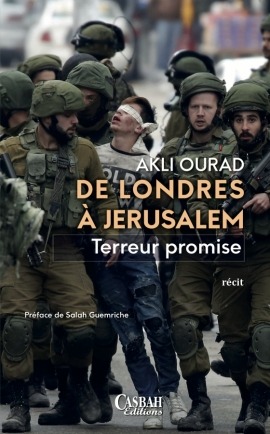

De Londres à Jérusalem Terreur promise – Akli Ourad

Il y a beaucoup de larmes mais aussi de l’humour noir et du sarcasme dans cette première œuvre littéraire d'Akli Ourad, qui se lit comme un roman, voire un thriller. Missionné par la Banque centrale, l’auteur ne sait pas qu’il s’apprête à sauter à pieds joints dans l'horreur, en Cisjordanie. Les tracasseries subies à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, puis à Tel Aviv, ne sont rien à côté de ce qui l’attend sur le terrain. La mort, partout. La sienne qui le menace, une nuit dans un abri anti bombes à Naplouse, et surtout celle de toute une population, jour et nuit. Des Palestiniens martyrisés mais résistants, jamais résolus à mourir. Expropriations, confiscations de terres, enfermement, déshumanisation, colonies, barrages, assassinats. Après quelques jours passés sur ce territoire de non-droit, Akli Ourad nous livre, un regard implacable sur la nature du régime israélien, qui a fait de l'apartheid son credo. De Londres à Jérusalem, la terreur est promise au cœur du cyclone israélien.

Ça sentait l'indépendance, mais la tourmente était encore bien présente dans les campagnes algériennes. C'est dans l'une d'entre elles, en Kabylie, qu'est né Akli Ourad, le 12 janvier 1962. Ingénieur diplômé de l'École nationale des travaux publics d’Alger, il se plonge, corps et âme, dans le printemps berbère, puis dans le théâtre en compagnie de comédiens chevronnés tels que Medjoubi, Benguettaf et Sonia, sans oublier Kateb Yacine. Installé en Angleterre depuis 1993, il rejoint l'université de Birmingham où, grâce à un master, il est recruté en tant que chercheur associé, avant de devenir un expert international à succès, en économie routière.

Les Vertueux – Yasmina Khadra

« J’ai vécu ce que j’avais à vivre et aimé du mieux que j’ai pu. Si je n’ai pas eu de chance ou si je l’ai ratée d’un cheveu, si j’ai fauté quelque part sans faire exprès, si j’ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite — elles sont la preuve que je me suis battu. »

Algérie, 1914. Yacine Chéraga n’avait jamais quitté son douar lorsqu’il est envoyé en France se battre contre les « Boches ».

De retour au pays, après la guerre, d’autres aventures incroyables l’attendent. Traqué, malmené par le sort, il n’aura, pour faire face à l’adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité.

« Les Vertueux » est un roman majeur, la plus impressionnante des oeuvres de Yasmina Khadra.

Morituri – Yasmina Khadra

Ecrit au lendemain de l’attentat terroriste perpétré au cimetière de Sidi Ali (Mostaganem) le 1er novembre 1994, Morituri souffrait d’incomplétude due au traumatisme de l’auteur, présent ce jour-là, sur les lieux du carnage. Publié en France, chez Baleine (1996), le texte n’a bénéficié ni des corrections d’usage ni d’une relecture avisée. Vingt-six ans après, voici la version revue et enrichie.

La ville aux yeux d’or – Keltoum Staali

Une femme revient à Alger pour y écrire un livre. Renouant avec son passé sur un mode hallucinatoire et fantasmatique, elle se perd au milieu de personnages fabriqués de toutes pièces. Un prétexte tout trouvé pour mettre en scène la ville de tous les envoûtements, ses monstres, ses chimères, ses amours. Alger et son extraordinaire vitalité poétique à l’épreuve du temps. L’héroïne c’est elle, la sublime. Ce roman revisite des mythes dispersés et réinvente le conte des origines, jouant avec la fiction et les fragments mémoriels, tout en explorant la fascination des langues au prisme d’un imaginaire de l’exil, cette « crânerie ».

Zelda – Meriem Guemache

Au seuil de la quarantaine et encore marquée par un divorce houleux, Zelda est persuadée qu’elle finira sa vie seule. Pourtant, lors d’un reportage en Sicile pour un magazine électronique, le destin met sur son chemin un Italien charmant, romantique et galant. C’est le début d’une histoire passionnante, riche en imprévus et rebondissements, qui entraîne le lecteur dans le sillage de cette héroïne vive et attachante, de l’Ile Sainte Marguerite au palais de Kourdane, en passant par les ruines romaines de Tipaza et les splendeurs séculaires de Palerme.

Le baiser et la morsure – Yasmina Khadra

Le témoignage de Yasmina Khadra sur son enfance volée, sa vocation précoce d’écrivain contrariée par son destin militaire, son regard sur la société algérienne d’aujourd’hui, sa vision de l’islam.

Yasmina Khadra remonte aux sources de son enfance algérienne : l’héritage de ses ancêtres poètes, l’attachement à sa tribu et à la nudité du désert, l’arrachement dès l’âge de neuf ans à l’univers protégé de l’enfance, ses années d’études solitaires à l’Ecole des Cadets, la violence du combat contre le terrorisme. Il dévoile l’importance de sa rencontre avec son épouse Amal, l’ange gardien de sa vocation d’écrivain qui lui offrira ses prénoms pour écrire.

Il se confie à Catherine Lalanne au cours de cinq échanges passionnants sur

– ses origines nomades, son appartenance à une lignée de conteurs, d’érudits et de mystiques,

– le conflit entre sa vocation d’écrivain et son métier d’officier,

– son sens de la famille, son amour du féminin,

– sa vision d’un islam fraternel, sa passion de la langue et de la littérature françaises.

Jamais Yasmina Khadra n’avait parlé aussi librement de son rapport à l’écriture et aux personnages de ses romans, de son goût des mots et de la musique, de sa fidélité aux siens, de son refus des concessions, de son combat contre l’intolérance, de son incapacité à dissocier son bonheur de celui de son pays, l’Algérie.

Catherine Lalanne est rédactrice en chef à l’hebdomadaire Pèlerin. Passionnée de culture, elle lance, en 2017, une série d’entretiens avec des artistes sur l’origine de leur vocation : « L’atelier de l’enfance ».

Le premier titre de cette collection, « Plus tard, je serai un enfant »,

a été réalisé avec l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt.

Une valse – Lynda Chouiten

« Elle ne lui avait pas parlé de son étonnement quand, arrivée chez le médecin, elle avait trouvé six personnes attendant leur tour. Elle pensait que c’était toujours vide, une salle d’attente chez le psychiatre; mais les gens avaient visiblement peur pour leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de tout le pays. Elle ne lui avait pas parlé de ces larmes douloureuses qui avaient accompagné le récit de ses hallucinations, de ses peurs, de son épuisement. Du mot « psychose » tombant comme une lourde condamnation, peut-être à perpétuité. »

Extrait de « Une valse »

Ce que le jour doit à la nuit – Yasmina Khadra

Algérie, dans les années 1930.

Les champs de blé frissonnent. Dans trois jours, les moissons, le salut. Mais une triste nuit vient consumer l’espoir. Le feu. Les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père. Et de pleurs, la vie de Younes ne manquera pas. Confié à un oncle pharmacien, dans un village de l’Oranais, le jeune garçon s’intègre à la communauté pied-noire, noue des amitiés indissolubles.

Et le bonheur s’appelle Émilie, une «princesse» que les jeunes gens se disputent. Alors que l’Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans un déchaînement de violences, de déchirures et de trahisons, les amitiés se disloquent, s’entrechoquent. Femme ou pays, l’homme ne peut jamais oublier un amour d’enfance...

La dernière nuit du raïs – Yasmina Khadra

« Longtemps j’ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à genoux. J’étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes me mangeaient dans la main. Aujourd’hui, je n’ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence.

« Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable, l’Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se pose même pas puisque l’on n’est que ce que les autres voudraient que l’on soit. »

Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d’un tyran sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de tous les dictateurs déchus et dévoile les ressorts les plus secrets de la barbarie humaine.

L’enfant du peuple ancien – Anouar Benmalek

Queensland, nord-est de l’Australie, décembre 1918. Une odeur de printemps salé. Kader, bouleversé regarde le corps défait de sa femme Lislei, mourante.

D’étranges dieux ont présidé à leur rencontre. En 1870, Lislei, l’Alsacienne, est emportée dans la tourmente sanglante de la Commune tandis que Kader, l’Algérien, est fait prisonnier au cours de la révolte des tribus sahariennes contre les colons français.

Tous deux sont déportés en Nouvelle-Calédonie et réussissent à s’évader sur Ie même rafiot se dirigeant vers l’Australie.à son bord, ligoté, gémit un drôle de petit garçon : Tridarir. Dernier représentant des Aborigènes de Tasmanie décimés par les colons australiens, l’orphelin courageux tente de retrouver les mythiques Sentiers des

Rêves de son peuple...

Roman d’aventures et d’amour à couper le souffle, L’Enfant du peuple ancien entraîne le lecteur aux confins d’une humanité très lointaine, nourrie de rêves magiques et fondateurs... Ce voyaqe initiatique, conjugué

à une traversée délicieusement romanesque de l’Histoire, confirme l’humanisme désarmant d’Anouar Benmalek

Tu ne mourras plus demain – Anouar Benmalek

« Avant ta mort, je projetais d’écrire sur ta famille et sur celle de mon père. S’y trouvaient réunis, me semblait-il, tous les ingrédients pour une saga enfiévrée courant sur deux siècles et demi au moins, mêlant Afrique, Europe, monde arabe, religions, langues, sur fond de fureurs apocalyptiques, d’amours et de violences folles.

Peut-être aspirais-je en définitive à faire le beau devant toi en te montrant que le fils que tu as allaité et mouché s’était métamorphosé en écrivain, capable non seulement de ressusciter tes chers disparus mais également de redonner leur cohérence à leurs vies révolues, en rapiéçant au besoin les épisodes les plus douloureux ou les moins honorables ! »

Qui s’étonnera que j’écrive ? Ma généalogie est un roman.Mais aujourd’hui maman est morte. Et le seul roman que j’aimerais écrire, c’est celui de l’amour que je ne lui ai pas assez manifesté

La nuit du corsaire – Corinne Chevallier

Corinne Chevallier est née et vit à Alger. En 1985, à la demande de Noureddine Aba, elle écrit un premier livre pour les jeunes : Des Ruines, des chèvres, des bateaux… En 1986, elle publie à l’OPU Les Trente premières années de l’État d’Alger, 1510-1541. En 1992, elle collabore, à la collection « histoire de l’Histoire » de la maison Hatier avec Prisonnier de Barberousse, qui obtient le prix du roman historique pour la jeunesse de la ville de Nancy. En 2001, elle publie un roman, La petite fille du Tassili, chez Casbah-Editions.

Passionnée par l’histoire de sa ville natale, elle se consacre depuis quinze ans à des recherches sur la période du XVIe siècle

test2

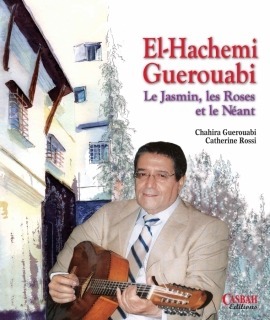

El-Hachemi Guerouabi – Chahira Guerouabi

Le jasmin noircit entre les mains des femmes, dit la légende… Du jasmin, El-Hachemi Guerouabi aimait le parfum subtil, les guirlandes tombant en giboulées des encorbellements de la Casbah. Du jasmin, il avait la délicatesse et la fragilité.

Grand maître du chaâbi, El-Hadj El-Hachemi Guerouabi est né en 1938 et décédé le 17 juillet 2006. Il incarne à jamais l’âme d’Alger et de toute l’Algérie, très tôt conquise par la maîtrise inspirée de son style, son charme indéniable et l’extrême richesse de son répertoire.

D’El-Bahdja, le cœur de la capitale algérienne, il a su transmettre l’authenticité d’une culture séculaire, le raffinement d’une langue arabo-maghrébine éprise de poésie.

El-Hachemi était un artiste inspiré dans tous les sens du terme, fidèle à sa foi comme à son art. D’une sensibilité extrême, l’homme n’est rien sans l’artiste. Il a chanté ce qu’il a vécu et vécu ce qu’il a chanté, si bien que sa vie ne peut se résumer en un récit : elle s’écoute. Au creux d’un istikhbar vient la confidence, dans l’interprétation d’une qaçyda, les joies et souffrances de la vie. De son œuvre, vient enfin l’acceptation du néant : « Ana mali fiyach, je ne suis rien. La Volonté de Dieu. Parce que tu retourneras à Lui… ». El-Hachemi avait commencé à écrire le récit de sa vie. Il n’a pu le terminer, emporté par la maladie. Il tenait beaucoup au titre : Le néant.

Lorsque sa voix s’est éteinte, deux femmes se sont rencontrées : Chahira Guerouabi qui a conté afin de réaliser la volonté du cheikh et Catherine Rossi qui a écrit. Entre leurs mains et celles d’autres femmes pareillement envoûtées par l’homme et sa voix, renaissent les roses de la poésie d’El-Hachemi. Entre leurs mains, jamais plus ne noircira le jasmin, parce que la légende tracée par l’œuvre du maître algérien est éternelle.

Un livre à écouter par sa poésie…

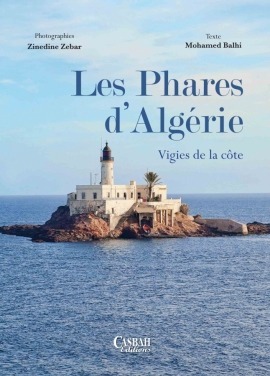

Les Phares d’Algérie, Vigies de la côte – Mohamed Balhi

Né à Sétif en 1957, Zinedine Zebar a étudié à l’école de photographie de Paris et à l’Université Paris VIII avant de débuter, en 1988, comme reporter photographe à l’Agence de presse parisienne. Il a effectué en cette qualité plusieurs reportages sur la vie sociale et politique en France et a été envoyé spécial dans les pays arabes. Ses photographies ont été publiées dans de grands magazines internationaux. Depuis 2008, tout en continuant de collaborer à plusieurs organes de presse tels VSD, Paris-Match, Le Point, Le Figaro, Le Parisien, El Ahram, Der Spiegel, Times… il se consacre à un travail photographique sur le patrimoine algérien.

Né à Biskra, sociologue de formation, Mohamed Balhi a été journaliste à Algérie-Actualité. Il y a exercé en tant que grand reporter puis directeur de la rédaction. Auteur d’essais et de beaux-livres, il s’intéresse à tous les domaines sans exclusive. Homme du désert et de la mer, il connaît aussi bien Béjaïa et Honaine que Tombouctou et Mexico. Son dernier ouvrage, tout récemment paru, est consacré à une page héroïque de l’histoire de l’Algérie, l’insurrection des Zaatchas.

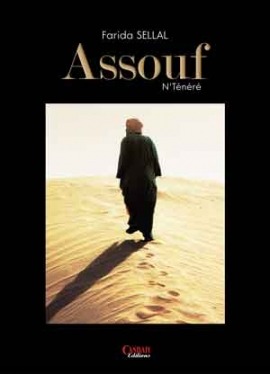

Assouf – Farida Sellal

Née à Alger, ingénieur en télécommunications, Farida Sellal, a aussi poursuivi des études doctorales en physique du solide. Elle a été consultante et expert internationale, spécialiste en restructuration et mise à niveau des entreprises en Algérie et dans plusieurs pays.

Au ministère des Postes et Télécommunications où elle été directrice de wilaya, elle a lancé la mise en place et la gestion de plusieurs grands systèmes de télécommunications, notamment dans le Grand Sud. De cette époque date sa passion des grands espaces sahariens.

Elle a ensuite enseigné dans plusieurs universités en Algérie et publié plusieurs articles sur l’électronique, la physique des semi-conducteurs dans des revues scientifiques internationales.

Enfin, elle s’est résolument engagée en faveur de la préservation et de la promotion de la culture et des traditions du Sud Algérien. L’association « Sauver l’Imzad » qu’elle a fondée et qu’elle préside depuis plusieurs années participe de cet engagement qui s’est concrétisé par la création d’écoles de formation et l’édification de la Maison de l’Imzad.

Auteure d’un récit autobiographique, Farès, paru dans sa première édition en 1991 et relatant le combat d’une mère pour sauver son fils, elle a aussi publié deux livres-albums photographiques, Silences et Sahara, royaume des silences (Casbah-Editions 2003 et 2011), ainsi que des actes de conférences internationales sur les thèmes : Imzad, de la tradition à la modernité (2005 et 2010) et Poésie des gens du désert (2011).

J’ai parcouru les immensités sahariennes sans à aucun moment ressentir cette solitude qu’on associe ordinairement au désert. Bien au contraire, j’ai éprouvé la sensation d’une certaine présence, une compagne discrète et protectrice : Assouf.

Assouf, c’est cette émotion indicible que seules sauront peut-être rendre les images encore vives dans ma mémoire.

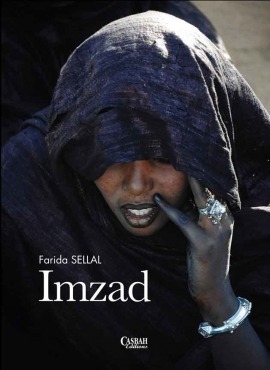

Imzad – Farida Sellal

Née à Alger, ingénieur en télécommunications, Farida Sellal, a aussi poursuivi des études doctorales en physique du solide. Elle a été consultante et expert internationale, spécialiste en restructuration et mise à niveau des entreprises en Algérie et dans plusieurs pays.

Au ministère des Postes et Télécommunications où elle été directrice de wilaya, elle a lancé la mise en place et la gestion de plusieurs grands systèmes de télécommunications, notamment dans le Grand Sud. De cette époque date sa passion des grands espaces sahariens.

Elle a ensuite enseigné dans plusieurs universités en Algérie et publié plusieurs articles sur l’électronique, la physique des semi-conducteurs dans des revues scientifiques internationales.

Enfin, elle s’est résolument engagée en faveur de la préservation et de la promotion de la culture et des traditions du Sud Algérien. L’association « Sauver l’Imzad » qu’elle a fondée et qu’elle préside depuis plusieurs années participe de cet engagement qui s’est concrétisé par la création d’écoles de formation et l’édification de la Maison de l’Imzad.

Auteure d’un récit autobiographique, Farès, paru dans sa première édition en 1991 et relatant le combat d’une mère pour sauver son fils, elle a aussi publié deux livres-albums photographiques, Silences et Sahara, royaume des silences (Casbah-Editions 2003 et 2011), ainsi que des actes de conférences internationales sur les thèmes : Imzad, de la tradition à la modernité (2005 et 2010) et Poésie des gens du désert (2011).

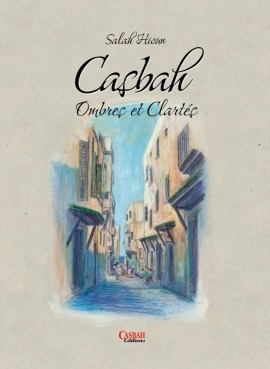

Casbah, ombres et clartés – Salah Hioun

Né à Collo le 12 février 1936, Salah Hioun vit et travaille entre Alger et Cherchell.

Le monde de Salah HIOUN est inséparable de son parcours artistique et de ses origines.

Parcours :

études à l’école des Beaux Arts de la rue de la marine dès l’âge de 12 ans avec comme professeur étienne Chevalier

études d’art libres dans les ateliers de Limoges et Paris de 1956 à 1963.

études artistiques à l’école des Beaux-arts d’Alger où il retrouva son ancien professeur étienne chevalier.

Parmi les professeurs avec lesquels il a beaucoup travaillé : Choukri Mesli, et M’Hamed Issiakhem.

Il a des œuvres dans les collections du Musée national des Beaux arts d'Alger, au Musée national Ahmed Zabana d'Oran , au Musée national Nasr-Eddine étienne Dinet à Bou Saada, au Musée central de l'Armée , dans des collections privées en Algérie et à l'étranger.

Mon premier regard d’enfant se posa sur la Casbah par un beau matin d’automne. Je fus ébloui par la lumière qui s’en dégage. Après une petite pose expectative, je m’avançai dans les ruelles étroites et je commençai à m’imprégner de ces petits secrets qui me rappellent un de ces beaux contes enchanteur des mille et une nuits.

Petit îlot blanc dominant la ville d’Alger, la Casbah se réveille chaque matin, de la torpeur d’une longue nuit, couverte d’une brume matinale et entame avec, fureur et énergie une nouvelle journée riche, mouvementée et active. Puis de nouveau, la nuit la reçoit dans ses bras, la couvrant de son manteau sombre, dans un silence feutré, généreux et indulgent, marqué des chuchotements étouffés et lointains de la ville.

Casbah, petit monde où tout est combiné, opposé où s’entremêlent comme une arabesque les murmures, les senteurs moites, les odeurs de jasmin et d’épices et où seules les couleurs matinales baignées d’une couche bleutée arrivent non sans peine à s’exprimer, à s’inventer un monde meilleur où le beau est roi.

La douceur de ces instants généreux et cléments habite toujours mon cœur. Et pour moi, ces pastels représentent mon premier regard d’enfant.

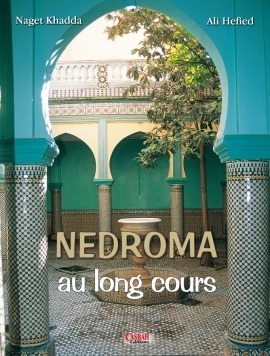

Nedroma au long cours – Ali Hefied

Naget Khadda

Professeur de langue et littérature françaises à la retraite, Naget Khadda a enseigné dans les universités d’Alger, Paris VIII et Montpellier.

Spécialiste, en particulier, de l’œuvre de Mohammed Dib, elle a aussi produit des analyses d’autres grands textes de la littérature algérienne de langue française (Féraoun, Mammeri, Kateb, Farès, Tengour, etc.). Elle s’intéresse aussi aux arts plastiques (pour avoir accompagné la réflexion et la création de son mari Mohammed Khadda, un des pionniers de la peinture moderne en Algérie, décédé en 1991) et, plus généralement, au champ culturel qui a donné naissance à des formes d’art nouvelles, amarrées à l’héritage ancestral et marquées au sceau de la modernité d’importation européenne.

Ce livre est, dans son travail, une digression offerte à la mémoire de ses parents, tous deux enfants de l’illustre cité et qui s’en sont allés en gardant chevillée au corps la ville de leurs ancêtres.

Ali Hefied

Né en 1943 à Alger, Ali Hefied a été photographe de presse de 1962 à 1975. L’amitié qui le lie étroitement à Mohammed Khadda et à Abdelkader Alloula a marqué incontestablement sa carrière de photographe indépendant.

À partir de 1967, il a organisé de nombreuses expositions collectives et personnelles.

En 1990 et 1996, il a fait don au Musée national des Beaux-Arts d’Alger de 80 photographies de sa collection personnelle et de 40 photographies de l’œuvre complète du dramaturge Abdelkader Alloula.

Certaines de ses expositions personnelles n’ont pas manqué de susciter l’intérêt au-delà de nos frontières.

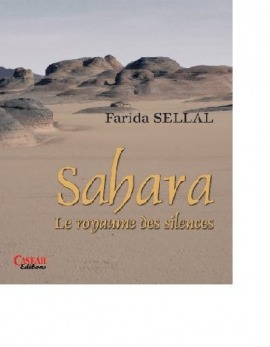

Sahara – Le royaume des silences – Farida Sellal

À travers ces paysages et ces photos, Farida Sellal a voulu partager ses émotions face à une terre aride où toute notion de beauté et de spiritualité est sujette à controverse.

Elle est aussi l’auteur de Fares, Casbah Éditions (2007) et Silences (Casbah Éditions, 2003).

Farida Sellal a participé à plusieurs expositions (Algérie, France, Hongrie,Japon).

Par la photographie, elle nous invite à découvrir la magie du désert, la sagesse et la sérénité des hommes bleus ou, tout simplement, apprendre à vivre et à aimer.

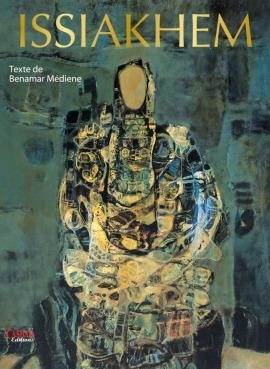

Issiakhem – Texte de Benamar Médiene – Benamar Médiene

M’hamed Issiakhem (1925-1985) est certainement l’un des artistes-peintres qui ont su le mieux saisir l’âme algérienne, en comprendre les solides ancrages et exprimer les plus hautes aspirations. Ses toiles sont riches du génie de son peuple. Sa démarche créatrice, rigoureuse et originale a donné naissance à une oeuvre qui le désigne comme l’un des grands maîtres de la peinture algérienne.