Affichage de 126–150 sur 258 résultatsTrié par popularité

L’amertume et l’espérance – Maâmar Mami

Originaire de Ténès, Maâmar Mami a rejoint dès l'âge de 15 ans les rangs de l'Armée de libération nationale en wilaya IV.

Dans ce récit-souvenir sur cette période de sa vie, il retrace d'abord des événements et des faits qui ont provoqué chez l'adolescent qu'il était alors l'éveil précoce du sentiment patriotique et déterminé son engagement pour la cause de l'indépendance nationale.

Il décrit ensuite son vécu au maquis, les liens des moudjahidine entre eux et avec la population et relate les souffrances endurées par le peuple algérien du fait de la terrible répression exercée par les forces d'occupation.

Afin de soustraire à l'oubli les immenses sacrifices et les actes de bravoure de ses compagnons de combat et des populations civiles qui les ont soutenus, Mami a esquissé des portraits de femmes et d'hommes dont la grandeur se mesure à l'aune de leur engagement pour la reconquête de la dignité et de la liberté.

Livre-témoignage donc que l'auteur a assorti de réflexions sur le fait colonial qui a entretenu et exacerbé le nationalisme des Algériens, de même qu'il propose une lecture de certains événements survenus dans les rangs de la résistance nationale.

Algérie, résistance et épopée – Messaoud Djennas

« Du mysticisme qui a imprégné le grand stratège militaire, l’homme d’État, le poète et le philosophe que fut l’Émir Abdelkader, à l’islamisme conquérant et dominateur, sous le ton doucereux, d’un Abassi Madani, en passant par le nationalisme révolutionnaire prolétarien de Messali Hadj, le réformisme humaniste et légaliste de Ferhat Abbas, la rigueur révolutionnaire et moderniste de Mohammed Boudiaf et de Abane Ramdane, le verbe exubérant et généreux de Ben Bella, face à la froide austérité et à la détermination de Boumediène, le réformisme de Ben Badis, adossé à un nationalisme religieux intransigeant, flirtant néanmoins parfois avec l’assimilationnisme, c’est toute une galerie de personnalités hors du commun, dont le rôle d’acteurs historiques de premier ordre est aujourd’hui souligné et admis par tous les historiens qui est présentée dans cet ouvrage sous une forme dont l’originalité ne fait pourtant à aucun moment perdre de vue la vérité historique.»

Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire – Sarah Kaminsky

Rester éveillé. Le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul est simple. En une heure, je fabrique trente faux papiers. Si je dors une heure, trente personnes mourront... ».

Quand, à 17 ans, Adolfo Kaminsky devient l’expert en faux papiers de la Résistance à Paris, il ne sait pas encore qu’il est pris dans un engrenage infernal, dans une course contre la montre, contre la mort, où chaque minute a la valeur d’une vie. Durant trente ans, il exécutera ce méticuleux travail de faussaire pour de nombreuses causes, mais jamais pour son propre intérêt.

À travers son destin romanesque, et sous la plume de sa fille Sarah, on plonge au cœur d’une histoire de clandestinité, d’engagement, de traque et de peur. En arrière-plan du récit de sa vie se dessine le spectre d’un siècle où s’affrontent sans merci pouvoirs politiques, haines raciales, idéologies et luttes des peuples pour leur liberté et la dignité humaine. La Résistance, l’émigration clandestine des rescapés des camps avant la création d’Israël, le soutien au Fln, les luttes révolutionnaires d’Amérique du Sud, les guerres de décolonisation d’Afrique, l’opposition aux dictateurs d’Espagne, du Portugal et de Grèce, sont autant de combats pour lesquels il s’est engagé, au risque de sa vie et au prix de nombreux sacrifices.

S’il a rejoint des causes en apparence contradictoires, Adolfo Kaminsky est toujours resté fidèle à ses convictions humanistes, à sa volonté de bâtir un monde de justice et de liberté.

Mémoire du cèdre et de l’olivier – Leyla Bartet

Auteure de la version française de La mémoire du cèdre et de l'olivier, Sadjia Guiz est diplômée d'Études supérieures en sciences physiques de I'Usthb d'Alger. Elle a poursuivi des études de langues et civilisations hispaniques à l'Institut Cervantes d'Alger et à l'université internationale Uimp de Santander. Après avoir enseigné les Sciences Physiques dans deux grands lycées d'Alger et collaboré à différents organes de la presse nationale et internationale, elle est actuellement journaliste à la revue Afkar/Ideas de I'Iemed, Institut européen de la Méditerranée, pour le dialogue entre le Maghreb, l'Espagne et l'Europe.

Par ailleurs, Sadjia Guiz est l'auteure de traductions en français d'ouvrages traitant de l'immigration arabe en Amérique latine :

El Anda-lous au Pérou de laimé Casarès Enriquez (Casbah Éditions) et Contributions arabes aux identités sud-américaines.

Habituellement, les Péruviens ainsi que les autres Latino-américains, les appelaient Turcos, parce qu'une large majorité d'entre eux sont arrivés avec des passeports établis en Turquie. Aujourd'hui le terme « turco » a cédé le pas à une identification fidèle à leur provenance palestinienne, syrienne ou libanaise. Certaines de ces familles arabes, influencées par un phénomène qui touchait toute la région des Andes, émigrèrent vers les villes les plus importantes de la côte, (...) déplaçant son capital économique, mais aussi symbolique. Leurs descendants se partagèrent les responsabilités dans l'entreprise familiale avec leurs projets professionnels, sportifs et artistiques. Les familles Abu-gattas, Kahat, Majluf, Salim, Chahud, Matuk, Salem, Issa Hamideh, Saba et d'autres, comptent des membres qui furent de distingués sportifs, chefs d'entreprise, médecins, philosophes ou artistes.

Antero Flores-Araoz E. Président du Congrès de la République.

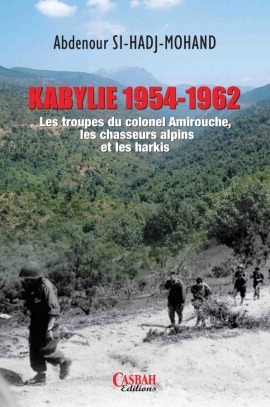

Kabylie 1954-1962 – Abdenour Si Hadj Mohand

Les troupes du colonel Amirouche, les chasseurs alpins et les harkis

Abdenour Si Hadj Mohand est né le 17 février 1950 à Iferhounène en haute Kabylie. Issu d'une famille de huit enfants, il vit sa prime enfance dans le climat de terreur instauré par l'armée française qui tentait, au lendemain du déclenchement de la guerre de libération, de faire face aux attaques des « fellagas » et d'exercer une répression féroce contre les populations qui les soutenaient. La famille Si Hadj Mohand ne sera pas épargnée. En décembre 1958, le frère aîné de Abdenour tombe au champ d'honneur au village Aït-Mahmoud ; en juillet 1959, durant la tristement célèbre opération « Jumelles », le père, accusé de faire partie des Opa installées par le colonel Amirouche, est fusillé après avoir été soumis à la torture pendant toute une journée...

Journaliste et écrivain, Abdenour Si Hadj Mohand a voulu témoigner de l'horreur qui a traumatisé des centaines de milliers d'enfants d'Algérie, mais également du courage surhumain et des souffrances inhumaines qui ont été le prix à payer pour arracher la liberté.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages :

- La Guerre vécue par un chasseur alpin (Publibook 2008).

- La Guerre franco algérienne dans la poésie populaire kabyle

(Publibook 2007).

-Fils de Fellaga (livre autobiographique - Publibook 2007).

-Mémoires d'un enfant de la guerre (L'Harmattan).

1958, Iferhounéne, un village kabyle suspendu dans les airs, face à l'imposant pic d'Azrou n'Thor. Un village, mais aussi un camp militaire français. Les chasseurs alpins d'un côté, les fellagas de l'autre. Abdenour a huit ans. Ses yeux d'enfant s'ouvrent sur les exactions « pacificatrices » de l'occupant. Il nous livre ici ses souvenirs et ses réflexions.

La Kabylie orientale dans l’histoire – Hosni Kitouni

Ce livre est né d'un sentiment d'injustice : pourquoi El Kabaile El-Hadra (la Kabylie orientale) — pays des Kutama — berceau d'événements historiques considérables dont les répercussions ont touché tout le Maghreb et le Moyen-Orient, est-elle restée hors du champ des études historiques ?

Ce désintérêt aurait-il pour cause l'extrême complexité des questions que l'histoire de cette région soulève ? Qui sont donc ces « Kabyles », parlant « arabe », sans doute descendants des fameux Kutama, mais qui refusent obstinément de se revendiquer de cette ancestralité ? À la suite de quoi une population montagnarde, enclavée, réputée berbère depuis la nuit des temps, s'est-elle arabisée, et pourquoi son arabe est-il si dissemblable de celui parlé dans le reste du pays ? Quelle est l'origine de sa population, de son particularisme culturel et social ? Que devient la Kabylie orientale après la « conquête coloniale » ? Pourquoi, plus qu'ailleurs, la résistance à l'occupation française a-t-elle, ici, duré aussi longtemps (1839-1871) ? Et pourquoi fut-elle particulièrement acharnée et si meurtrière ?

Quels bouleversements le système colonial lui a-t-il fait subir au point qu'elle se retrouve en prise à une sorte de « crise identitaire » dont les effets demeurent perceptibles jusqu'à présent ? C'est à ces multiples questions que cet ouvrage s'attache à répondre. S'appuyant sur des documents exceptionnels, Hosni Kitouni nous entraîne sur les sentiers tumultueux d'une histoire marquée par les visages emblématiques de Tacfarinas, Abou Abdallah Elchii, Belahrech (le tombeur des beys), Moula Chokfa, Ben Fiala et d’autres...

De la Casbah d’Alger à la prison de Fresnes 1945-1962 – Ahmed Doum

Né le 12 mai 1930 à la Casbah d’Alger, Ahmed Doum fait ses premiers pas dans le mouvement nationaliste en rejoignant en février 1945 le groupe El Kotb des Scouts musulmans algériens.

En mai 1945, alors qu’il est apprenti-imprimeur, il adhère au Ppa-Mtld et devient, peu après, successivement responsable de la cellule de la Casbah d’Alger, puis responsable de groupe, avant de prendre la tête de la section Casbah et basse Casbah du parti, au lendemain du congrès du Mtld de 1947. En août 1950, il part pour la France et ne tarde pas à être embauché dans les chemins de fer, à Sochaux où, très vite, il renoue avec le militantisme nationaliste, développe une intense activité et occupe différentes responsabilités au sein de la Kasma Mtld locale. Dès le mois de décembre 1954, il adhère au Fln et, à la suite d’une rencontre avec Mohamed Boudiaf, rejoint Paris où, avec Mourad Terbouche, puis Mechati, Guerras et Bensalem, il fait partie du premier Comité fédéral du Fln en France. Devenu responsable pour la région parisienne de ce comité, dans le cadre de sa restructuration, il est arrêté le 19 novembre 1956 à Paris. Incarcéré à la prison de Fresnes puis à la Santé, en compagnie de Guerras, Mechati et Bensalem, rejoints un mois plus tard par Boudiaf, Aït Ahmed, Ben Bella, Khider et Lacheraf, Ahmed Doum ne sera libéré qu’en avril 1962.

Résistances algériennes – Belaïd Abane

Abane Ramdane et les fusils de la rébellion

Personnage central de la guerre d’indépendance, ABANE Ramdane retrouve enfin sa place dans cette révolution algérienne à laquelle il a incontestablement imprimé sa marque au cours des trente premiers mois, décisifs, de l’insurrection. L’homme, son engagement et son action, sont restitués dans la complexité du mouvement armé de libération, face au gigantesque rouleau compresseur de « la pacification ».

Le retour aux racines du conflit – la conquête, l’occupation, la domination coloniale, et leur férocité multiforme – et le regard critique sur les échecs de la résistance algérienne au cours du XIXe siècle, permettent à l’auteur de reconstituer les ressorts intimes de cette guerre, asymétrique mais furieuse et acharnée, que livre le FLN au régime colonial français en Algérie.

Crime et infamie – Amar Bentoumi

La colonisation vécue par un Algérien (1954 - 1923)

Les nostalgiques du régime colonial allant jusqu’à glorifier « les aspects positifs » de la colonisation française en Algérie, j’estime de mon devoir de rétablir la vérité historique et d’apporter ma modeste contribution à la criminalisation de la colonisation au même titre que l’apartheid dont elle a les mêmes caractéristiques et le nazisme dont elle a été le précurseur et qui a repris ses principes de discrimination et de massacres collectifs et ses méthodes en les modernisant mais en les appliquant à des populations européennes.

Plus que jamais et jusqu’à ce que la vérité soit reconnue et que justice soit faite, les Algériennes et les Algériens de toutes générations et de toutes conditions se doivent de rester fidèles aux millions de chouhadas morts pour leur pays, en exigeant de l’État français repentance, réparation et indemnisation pour les crimes commis par ses ressortissants, et souvent par ses représentants en Algérie depuis le 14 juin 1830, date du débarquement de ses troupes à Sidi Fredj. (Extrait de la préface).

Le courrier Alger-Le Caire (1954-1956) – Mabrouk Belhocine

« Pourquoi ce livre ? Par devoir, pour apporter ma contribution à l'écriture de l'histoire de notre guerre de Libération nationale, faite d'héroïsme et de sacrifices, de tant d'hommes et de femmes de notre peuple.

Un livre par devoir de vérité car la vérité est révolutionnaire. Deux livres en un pour dire vrai, stigmatiser les racontars, les mensonges, les rumeurs, les mystifications qui ont caricaturé l'histoire de la Révolution de Novembre.

De la lettre de Boudiaf du 29 octobre 1954 qui annonce le 1e Novembre, à celle de Ben Bella d'octobre 1956 qui conteste le Congrès de la Soummam, 50 documents authentiques lèvent le voile sur la construction du Fln et les rapports entre « Intérieur » et « Extérieur » durant les années 1954-1956.

Rendre à chacun la place et l'honneur qui lui reviennent, n'est-ce pas le meilleur hommage à nos glorieux martyrs ! »

Paris 1961… Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire – Jim House

Paris, 17 octobre 1961 : alors que le soir enveloppe peu à peu les badauds, des dizaines de milliers d'Algériens, marchant en rangs serrés, jaillissent de l'obscurité. Venus protester pacifiquement contre la répression policière, ils appréhendent la rencontre avec les forces antiémeutes. Ils sont loin d'imaginer l'extrême brutalité des attaques meurtrières qui vont suivre.

Le massacre du 17 octobre 1961 est l'un des événements les plus contestés de l'histoire contemporaine française. D'abord étouffée, sa mémoire fut longtemps entretenue par une minorité d'immigrés et de militants, avant de revenir au premier plan, de façon dramatique, dans les années 1980. Les historiens britanniques Jim House et Neil MacMaster se livrent à une enquête serrée, scrutant l'ensemble des éléments disponibles : archives inédites, sources orales, journaux, tracts... Ils déjouent les pièges à la fois du militantisme et de l'histoire officielle, qu'il s'agisse de l'impossible comptabilité des morts ou des accusations mutuelles de fascisme et de terrorisme échangées entre les autorités françaises et le Fln. Le 17 octobre pose d'autres questions, plus graves. Car il n'eut rien d'une explosion de violence incontrôlée ou d'une succession de « bavures ». Ce jour-là, c'est la terreur d'État, coloniale et raciste, qui surgit, nue et brutale, au cœur du pays des droits de l'homme. Les techniques de la contre-insurrection, importées d'Afrique du Nord et mises en œuvre par le préfet Papon décidé à briser le mouvement nationaliste algérien, aboutirent à une vague d'exactions, de tortures et de meurtres sans précédent, dont le 17 octobre fut le couronnement sanglant. L'histoire et la mémoire de cet épisode sont au cœur du rapport trouble qu'entretinrent – et qu'entretiennent encore – la France et ses colonies.

Jim House enseigne à l'université de Leeds, où il dirige le Centre d'études culturelles françaises et francophones.

Neil MacMaster est maître de conférences honoraire à l'École d'études politiques, sociales et internationales de l'université d'East Anglia (Norwich). Leurs recherches ont porté sur la guerre d'Algérie, l'émigration algérienne, les minorités ethniques, le colonialisme, le racisme et l'antiracisme en France et en Europe.

En couverture : Manifestation des travailleurs algériens. Paris, 17 octobre 1961. Roger-Viollet Graphisme Aurélia Lombard-Martin.

Algérie, les rappels de l’histoire – Rabah Mahiout

Extraordinairement riche et balisée de moments majeurs, l’histoire de l’Algérie est insuffisamment connue de la majeure partie de la jeunesse algérienne. En bon journaliste, Rabah Mahiout nous la raconte, ici, avec clarté et simplicité.

Les faits et les dates qu’il a recensés sont autant de jalons qui guident le lecteur dans la (re)découverte du parcours de l’Algérie millénaire ; il livre également une synthèse fort utile de chacune des gouvernances qui se sont succédé à la tête de l’État. Dans le même temps, ce livre laisse ouverte la perspective d’une recherche plus approfondie.

Sept ans dans le feu du combat – Mohand Akli Benyounes

La Guerre d’Algérie en France 1954 -1962

De nombreux récits, mémoires, témoignages et autres études ont été consacrés à la part prise au combat libérateur par la communauté algérienne émigrée en France. L’ouvrage de Mohand Akli Benyounès a le mérite, en retraçant un parcours personnel soigneusement reconstitué, d’être un témoignage de première main, direct, détaillé sur les faits et situations qui ont marqué ce volet de la révolution armée. Authentique acteur de cette lutte mouvementée et héroïque, Benyounès éclaire par les informations inédites qu’il nous en donne, de nombreuses zones restées jusque-là dans l’obscurité. Il en est ainsi, entre autre, de la guerre impitoyable menée par le Fln aux ennemis de la révolution, traîtres et forces de répression françaises, ce qui a permis d’ouvrir et d’entretenir, sans discontinuer jusqu’à l’indépendance, un second front sur le territoire du colonisateur.

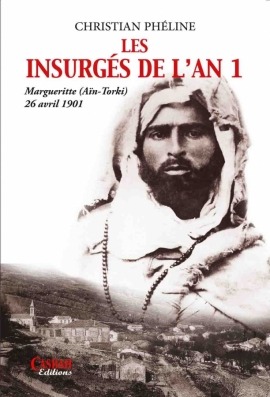

Les insurgés de l’An 1 – Christian Pheline

Le 26 avril 1901, à une centaine de kilomètres seulement d’Alger, la population musulmane d’un petit centre de colonisation vinicole dénommé Margueritte (aujourd’hui Aïn-Torki) se soulève contre la présence française. On compte cinq victimes parmi les Européens. La répression se veut d’une ampleur « exemplaire ».

Coup de semonce dans une Algérie que l’on disait « pacifiée », cette révolte paysanne d’un jour manifeste toute la complexité native du rapport entre oppression politique, résistance économique et manifestation religieuse. Dans le même temps, la riposte du pouvoir colonial y préfigure les méthodes qui se développeront à grande échelle à partir des massacres de Sétif et de Guelma (1945).

À plus d’un siècle de distance, ce « micro-événement » mérite aussi d’être relu au regard des aspirations dont sont porteuses les générations nouvelles nées dans l’Algérie d’après 1962.

La révolte d’Aïn-Torki, ex-Margueritte, aura été le premier coup de semonce tiré, au XXe siècle, à l’encontre du statu quo colonial en Algérie. Avec la modestie et la rigueur qu’impose la recherche historique, Christian Phéline s’est patiemment attaché à recueillir et scruter les documents de première main pour restituer de la manière la plus circonstanciée ce moment politique annonciateur et ses suites.

Les Insurgés de l’an 1, dont la publication intervient tout juste 111 ans après le soulèvement du 26 avril 1901, rend ainsi hommage à la mémoire de Yacoub et de ses compagnons dont l’action toute spontanée préfigure celle que les mouvements nationalistes allaient engager, quelque trente ans plus tard, au plan politique, puis militaire, jusqu’au recouvrement par l’Algérie de son indépendance en juillet 1962.

Mouloud Achour.

Le dernier témoin – Rachid Adjaoud

Né à Seddouk-centre (wilaya de Béjaïa), le 2 février 1937, dans une famille modeste, Rachid Adjaoud prend très tôt conscience de la nature du système colonial. Ayant fait ses études primaires à l’école du village et obtenu le certificat d’études primaires élémentaires en 1953, il a un avant-goût du système répressif en vigueur qui lui inflige une peine de prison assortie de coups et de brimades pour avoir tracé sur le mur de l’école l’inscription « Libérez Messali ». Mis sous surveillance, il doit renoncer à l’école.

Employé comme vacataire à la mairie de Seddouk, il s’inscrit dans une cellule du Mtld puis, après le déclenchement de la guerre de libération, il active dans un réseau de Moussebiline avant de rejoindre le maquis en 1956.

Membre du secrétariat du Congrès de la Soummam (1956), il est appelé par le colonel Amirouche qui lui confie plusieurs missions et responsabilités. Il fera partie du proche entourage du chef de la wilaya III historique jusqu’à une quinzaine de jours avant le départ de ce dernier pour l’ultime mission au cours de laquelle il tombe au champ d’honneur.

Rachid Adjaoud quitte l’Anp en mars 1964. Il assume les fonctions de directeur des hôpitaux pendant une trentaine d’années.

Membre du Comité central du Fln, député de la wilaya de Béjaïa à L’Apn pendant la 2e législature, il quitte définitivement la vie politique en 2010 pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires.

Rachid Adjaoud a fait remonter à la surface de la mémoire collective des lieux phares de la lutte. Il a redonné vie à des êtres hors du commun. Il a le mérite de grandir ses compagnons et de ne dénigrer personne. Il a mis en exergue l’immense apport de Sétif et de ses militants, le rôle des ateliers en tous genres et celui des circuits d’approvisionnement, de financement et de liaisons.

Sur certains chefs – sagesse de Mohand Oul Hadj, présence d’Amirouche « qui nous connaissait tous un par un » – il a eu le mot juste.

Il a tracé un sillon dans le travail de mémoire. Aux historiens de reprendre le flambeau.

Les femmes algériennes pendant la colonisation – Diane Sambron

Les femmes musulmanes furent les héroïnes de la guerre de libération. À ce titre, elles gagnèrent toute la reconnaissance et le respect de la patrie naissante en 1962. La Constitution algérienne reconnut, qu'en raison de leur participation à la guerre, « les femmes algériennes ont acquis tous leurs droits ».

Au-delà de l'aspect militant, cet ouvrage retrace, sur la base de l'analyse des archives françaises, l'évolution de la condition des femmes en Algérie, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années post-indépendance. Cet exercice inédit entend permettre aux femmes musulmanes d'Algérie et à celles issues de l'immigration algérienne, de se réapproprier une mémoire, celle de l'évolution de leurs droits et de leur condition. Il permet en outre de témoigner des évolutions du système colonial français.

Diane Sambron est docteur en Histoire, spécialiste du Maghreb et du droit des femmes.

Sur les allées de ma mémoire – Hamid Grine

Journaliste, romancier et essayiste, Hamid Grine est également à l'aise dans l'art du portrait. Ceux qui ont apprécié Comme des ombres furtives (Casbah Éditions), qui a reçu à sa parution un très bon accueil, vont sans nul doute adorer Sur les allées de ma mémoire dans lequel l'auteur donne la pleine mesure de son talent de portraitiste. On y croise des célébrités, mais aussi des anonymes. Tous ont en commun leur humanité, leur fragilité, mais aussi leur différence. Nul n'est semblable à l'autre ; chacun est un monde à lui tout seul. Un autre point commun tout de même : la plume souvent tendre, parfois caustique, mais toujours indulgente par laquelle Hamid Grine nous les révèle et les rend proches de nous. L'auteur ne juge pas, ne moralise pas et ne prétend donner aucune leçon. Le miroir qu'il nous tend est une loupe qui nous fait aimer même les défauts de ceux qu'il a croqués.

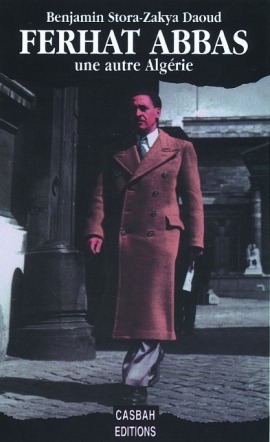

Ferhat Abbas, une autre Algérie – Benjamin Stora

Incarnant une « utopie algérienne », le pharmacien de Sétif a parcouru toutes les étapes qui, du Front populaire en 1936 aux accords d'Évian en 1962, ont conduit à l'indépendance de l'Algérie. Élu local avant la Seconde Guerre mondiale, il se fait connaître par des prises de position en faveur de l'assimilation.

Lorsque l'insurrection éclate, Ferhat Abbas tire la leçon de ses échecs, se radicalise et bascule en 1955 vers le FLN dont il rejoint les dirigeants rassemblés au Caire.

Ferhat Abbas devient le premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne puis, au lendemain de l'indépendance, président de l'Assemblée nationale. Ayant exprimé nettement son opposition au système du parti unique imposé par le FLN et son attachement au pluralisme, il est écarté dès 1963. Il meurt le 24 décembre 1985.

Les accords d’Évian – En conjoncture et en longue durée – René Gallissot

Dans les quatre mois qui suivent la signature des Accords, en 1962, les bouleversements qui s'enchaînent semblent bas le difficile échafaudage. Les « Européens » abandonnent le pays, des officiers français se font rebelles et, sur fond de bâtiments publics éventrés, le vertige du gouffre, le chaos de la guerre civile semblent menacer les chances de l'État algérien, emporter le Fln, le partenaire de la paix, et les forces armées. Mais c'est la paix qui a gagné, et donc les Accords d'Évian ; ils marquent la sortie, certes à reculons mais délibérée, d'une guerre coloniale sordide et tragique. Telle est la signification en conjoncture. Pour les Algériens, la guerre était nationale ; pour les Français, elle n'était que nationaliste, mais très intensément. En plus longue durée, les Accords d'Évian commandent une reconversion européenne et internationale du nationalisme français, y compris du nationalisme économique, et scandent un temps fort de libération nationale. Le reflux d'aujourd'hui laisse à découvert la violence des rapports inégaux. La reconnaissance de la nation algérienne excite encore la réaction identitaire qui sépare les « Français de souche », de l'immigration maghrébine. Les terrorismes sévissent en Algérie.

Cette publication prend sens au présent. Face au racisme en Europe et aux dérives sanglantes en Algérie, il faut redire aujourd'hui ce que disaient les Accords d'Évian : arrêter de tuer.

Mémoires d’un résistant – Fethi Belkhodja

Ce livre relate le parcours d’un homme qui s’est investi très tôt dans la lutte pour la reconquête de la souveraineté nationale et a acquitté pour cela le prix fort.

Les longues années d’incarcération dans les geôles et cachots du système repressif colonial, après les épisodes éprouvants de la vie de fidaï, l’ont mis en présence d’un grand nombre de vaillants patriotes qui ont partagé les mêmes épreuves et le même combat que lui en tant que détenus politiques et dont plusieurs sont tombés au champ d’honneur. C’est à ces martyrs de la liberté et de la dignité qu’il rend ici hommage, évoquant leur résistance et leur combat face à la machine infernale mise en place par l’occupant.

Chronique de l’Algérie amère, Algérie 1985-2011 – Anouar Benmalek

Né en 1956, Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs, après les émeutes d’octobre 1988, du Comité algérien contre la torture. Il est l’auteur, entre autres, de Les Amants désunis (Calmann-Lévy) et de L’Enfant du peuple ancien (Pauvert).

Chez Fayard, il a publié notamment : Ô Maria et Le rapt. Son dernier ouvrage, Tu ne mourras plus demain..., paraît simultanément chez Fayard et Casbah-Éditions (septembre 2011).

Traduite en dix langues, l’oeuvre de Anouar Benmalek a reçu plusieurs prix.

Tlemcen face à l’occupation coloniale – Djillali Sari

Géographe de formation, Djilali Sari a consacré durant plus de quatre décennies l’essentiel de ses recherches et publications à l’évolution de l’Algérie et du reste du Maghreb. D’autres problèmes et préoccupations majeurs accaparent de plus en plus son intérêt.

Il privilégie l’approche interdisciplinaire et l’interaction des phénomènes démographiques avec les paramètres socio-économiques et politiques. Professeur à l’université d’Alger depuis 1966 et membre de plusieurs unions scientifiques, il participe assidûment à différentes manifestations scientifiques nationales et internationales.

Comme partout ailleurs et comme tout projet visant à asseoir un nouvel ordre, à le consolider et à le fortifier – nécessairement aux dépens de la population autochtone, et en ciblant par prédilection ses fondements historiques et culturels –, le choc colonial a été des plus violents dans l’ancienne capitale des Ziyanides.

La symbolique d’une métropole ayant abrité de prestigieux monuments, non seulement ceux emblématiques de la souveraineté, mais également ceux considérés comme des joyaux de l’Occident musulman à l’instar de la Tachfinya, a été soigneusement ciblée et n’a pu échapper aux opérations de destruction systématique.

C’est ainsi qu’aussitôt occupée définitivement, et après être demeurée longtemps dépeuplée, la cité a été rapidement dépecée et reconfigurée de façon à en occulter le cachet originel de centre de rayonnement culturel et civilisationnel musulman.

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

De la résistance à la guerre d’indépendance – Mohamed Chérif Ould Hocine

« Après avoir apporté dans un premier livre Au coeur du combat un témoignage poignant sur les actions de deux unités d’élite de l'Aln en wilaya IV, l'auteur à consacré un second ouvrage Éléments pour la mémoire - Afin que nul n'oublie à une galerie de portraits de très nombreux chouhada, moudjahidine et moudjahidate de toutes les wilayates historiques.

Dans ce troisième livre, M. Ould Hocine a tenu à élargir encore davantage la perspective de ses investigations et recensions. Remontant jusqu'à la première agression colonialiste française du 14 Juin 1830, l'auteur passe en revue l'ensemble des actes majeurs de résistance posés par les Algériens avant que la résistance ne cède le pas à la guerre pour la libération nationale. »

Ils ont défié l’Empire – Juba 1er, Tacfarinas, Firmus et Gildon – Ouarda Himeur -Ensighaoui

« Nous avons fait nôtre le projet de Mohammed-Chérif Sahli qui consiste à décoloniser l'Histoire.

Notre but n’est pas de faire de Juba 1e, de Tacfarinas, de Firmus et de Gildon des idoles scintillantes. Il est tout simplement de les rendre à la lumière et de leur restituer leur véritable stature politique et leur aura de résistants à la dépossession et à l'occupation romaines. »