Affichage de 126–150 sur 551 résultatsTrié par popularité

Sortir des extrêmes – Mustapha Cherif

Cet ouvrage déconstruit les regards déformants sur l’islam. Les deux extrêmes, ceux qui l’instrumentalisent et le trahissent, et les autres qui le dénigrent et pratiquent l’amalgame. Ces tendances intolérantes et dogmatiques perturbent le vivre ensemble. Il est impératif d’éveiller les consciences, de faire respecter le droit à la différence et d’oeuvrer de concert autour de valeurs universelles, pour sortir des extrêmes. La voie du juste milieu est présentée par l’auteur comme la plus propice pour relever les défis de notre temps. Ni intégrisme, ni intégration à un ordre injuste.

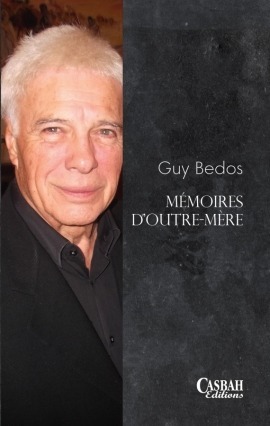

Mémoires d’outre-mère – Guy Bedos

“ Je n’ai pas rêvé. J’ai bien vu ma mère frapper mon père avec un marteau. Je dois avoir entre deux et trois ans. Mon père est infirme. Quand il met la main dans sa poche, ça ne se voit pas.

Il est même beau. Et fort. Un athlète. Dans un film américain d’aujourd’hui, il serait incarné par un type comme Antonio Banderas. J’ai vu des photos de lui, jeune, avant que ma mère ne le quitte et ne lui interdise de me voir. Sa main, toujours dans la poche.

“ Ma mère a frappé mon père sur sa main atrophiée qu’il dissimule sous un gant de cuir noir. Je me souviens de l’odeur du cuir.Désagréable. Surtout par temps chaud. Un gant sans les doigts puisque dessous il n’y a pas de doigts. Enfin si, comme une patte de chien, des bouts de chair minuscules avec des ongles - des griffes - au bout. ”

Camus-Amrouche, des chemins qui s’écartent – Réjane Le Baut

Jean El-Mouhoub Amrouche et Albert Camus furent aussi proches et aussi étrangers l'un à l'autre qu'il était possible en situation coloniale.

De 1940 à 1960, leurs chemins, proches au début, allèrent s'écartant, illustrant le drame et l'échec d'une colonisation irrespectueuse par nature de l'être-même de l'Autre, qui ne pouvait être qu'Etranger.

Réjane Le Baut, docteur ès lettres de l'Université Paris-Sorbonne, a enseigné à Alger de 1962 à 1968. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et d'émissions de radio sur Jean El-Mouhoub Amrouche.

Pierre Le Baut, né à Blida, licencié en philosophie de l'Université d'Alger, a obtenu la nationalité algérienne en 1963. Il a été secrétaire de la Société des études camusiennes de 1990 à 2005.

Ensemble, ils ont rassemblé de très nombreux inédits des deux protagonistes de la tragédie algérienne et donné à lire les pièces du dossier: documents ici présentés pour l'histoire du Combat algérien.

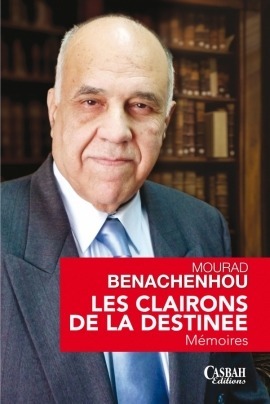

Les clairons de la destinée – Mourad Benachenhou

Ce livre dévoile une partie de ses mémoires de guerre.

Cet ouvrage n’a nullement pour objet de remplir un vide créé dans l’esprit des Algériens par près de cinquante années d’embargo sur la période la plus glorieuse de notre histoire, mais seulement de raconter une histoire personnelle qui, au-delà de ses spécificités et de son caractère individuel, ne peut se comprendre que dans le contexte historique particulier où elle s’est déroulée : elle constitue donc un témoignage significatif, même si, dans l’écume du temps, il peut apparaître insignifiant.

Les présidents algériens à l’épreuve du pouvoir – Badr’Eddine Mili

Le Japon et l’Algérie, une histoire de 50 ans d’amitié – Masatoshi Kisaichi

« Au mois d’août 1958, une délégation était désignée pour le Sud-Est asiatique avec siège essentiel à Tokyo. M. Abderrahmane Kiouane, qui auparavant avait effectué des missions de passage dans ces régions, avait été nommé chef de poste et moi-même chargé de le seconder […] Une fois chef de poste après le départ de M. Kiouane, en février 1961, la démarche visant à créer un Comité Japon-Algérie a été ce qui de prime abord m’a lié d’une amitié durable avec M. Utsunomiya, un grand homme politique dédié à nos deux pays.»

M.Abdelmalek Benhabyles

Premier Ambassadeur d’Algérie au Japon « J’ai fait partie des premiers Algériens qui ont « découvert » le Japon et la communauté japonaise des affaires. […] J’ai été moi-même souvent impliqué dans la coopération entre Sonatrach et JGC dont j’ai apprécié le remarquable professionnalisme. Des négociations souvent longues et tendues, mais, les engagements pris, une loyauté sans faille dans le respect du Shake-hand. La connaissance des dirigeants de JGC a été pour beaucoup dans mon admiration pour le Japon. »

M.Sid Ahmed Ghozali

Ancien Chef du Gouvernement «… Un demi-siècle après la participation de l’Algérie aux Jeux Olympiques de Tokyo de 1964, en tant que le seul athlète ayant représenté notre pays, les souvenirs de cette mémorable et historique participation sont toujours aussi vivaces dans mon esprit. […] Le drapeau algérien qui flottait dans le ciel de Tokyo suffisait à notre bonheur. Nous étions venus beaucoup plus pour affirmer notre présence sur la scène internationale. »

M. Mohamed Yamani

Premier représentant algérien aux Jeux

Olympiques de Tokyo 1964

Des refuges et des pièges – Denise Brahimi

Denise Brahimi a enseigné pendant dix ans à l’Université d’Alger (1962-1972), avant de devenir spécialiste des littératures francophones d’Afrique et du Maghreb à l’Université Paris VII. Ses premiers ouvrages portent sur les récits des voyageurs européens au Maghreb et au Proche-Orient. Elle a étudié les représentations de l’Orient, connues sous le nom d’orientalisme, dans la littérature et dans la peinture.

Essayiste et critique, sa production balise plus de quarante années d’activité intellectuelle inlassable, couvrant les domaines de la littérature (Gordimer, Eberhardt), de la peinture (Dinet), du cinéma (Cinéma d’Afrique francophone et du Maghreb). Elle a consacré, entre autre, une excellente étude à l’oeuvre romanesque de Taos Amrouche et rédigé la préface de l’édition algérienne de Rue des tambourins (Casbah-Editions 2011).

Les très nombreuses grottes qu’on trouve en Algérie ont été souvent utilisées comme lieu de défense et de protection contre toute sorte d’envahisseurs. C’est en ce sens que la littérature donne une valeur symbolique à leur présence dans le paysage, en référence à des événements récents ou anciens. Les grottes comportent aussi une part de mystère qui en fait le lieu de fantasmes et de rêves. Depuis L’Énéide de Virgile, on sait qu’elles sont à la fois le refuge de toutes les passions et le risque de leur ensevelissement...

Quand les Algériens lisent Camus – Afifa Bererhi

Depuis des années, les Algériens écrivent à propos de Camus et de son oeuvre.

Mais il est de bon ton de dire que Camus est censuré dans notre pays : une telle assertion dispense d’examiner simplement les éléments de ce rapport entre un écrivain français d’Algérie et un pays devenu indépendant ; elle dispense aussi de réfléchir aux raisons de ce « silence » sur un peu plus d’un demi-siècle.

Aussi avons-nous rassemblé les références concernant Albert Camus, lui-même et son oeuvre, pour offrir un document qui établisse un état des lieux et qui puisse être consulté sans a priori. Nous trouverons, dans ce répertoire alphabétique, la majorité des Algériens (universitaires, journalistes, hommes politiques, écrivains, citoyens), ceux qui ont parlé de Camus, ont écrit sur lui ou y ont fait allusion. Nous entendons par « Algérien », celles et ceux qui ont la nationalité de ce pays et celles et ceux qui ont cette origine… les « Arabes » justement, de cet écrivain...

Les auteures : Quatre universitaires algériennes, complices depuis les bancs de la Faculté des Lettres d’Alger dans les premières années de l’université après l’indépendance. Elles ont continué à éclairer de leurs analyses la littérature algérienne de langue française et ont organisé de nombreuses rencontres.

Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie – Dominique Wallon

UNEF-UGEMA

« Le dialogue avec l’UGEMA, même à distance, est devenu avec le Congrès de Lyon, et jusqu’à juillet 1962, le cadre de la définition des positions de l’UNEF sur le fond de la guerre d’Algérie, sa nature et son issue souhaitable et nécessaire. (...) Même si, en 1960, l’UNEF ne formulait pas le mot « indépendance », le fait de dire ce que nous disions le soit constamment en dialogue avec l’UGEMA nous projetait nécessairement dans cette perspective.

Il en fut ainsi pour le Congrès de Lyon parce qu’une prise de position politique claire était évidemment posée par l’UGEMA comme préalable à une reprise des relations. L’autre exigence — la nécessité de renouer d’abord les contacts avec « le Comité de liaison des organisations étudiantes des pays coloniaux et nouvellement indépendants » —, avait un caractère surtout formel, mais aussi politique, car elle permettait de situer clairement le problème algérien dans le cadre de la décolonisation générale de l’Afrique.

Les avancées de l’UNEF sur ces sujets sont donc venues à partir d’une stimulation externe, celle de notre partenaire algérien, ce qui était plus que normal, nécessaire. Ces avancées et la reprise des relations avec l’UGEMA, vont naturellement propulser l’UNEF à l’avant-garde du mouvement syndical.

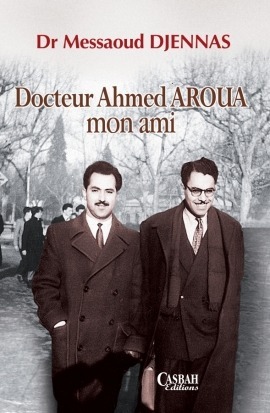

Docteur Ahmed Aroua, mon ami – Messaoud Djennas

« Le décès d’Ahmed Aroua, mon ami de toujours, est survenu le 27 février 1992 à Alger, des suites d’une longue et cruelle maladie. À elle seule, cette date commémorative justifierait amplement la publication du présent ouvrage. Plus que cela néanmoins, elle se veut aussi, je dirais presque surtout, un hommage posthume autant à l’amitié qu’à la vie et à l’œuvre d’un grand fils de l’Algérie.

Mon profond souhait est de voir le présent ouvrage contribuer, si peu que ce soit, à travers l’évocation d’une vie exemplaire et plus que ne saurait le faire l’affirmation d’une fidèle amitié à l’émergence d’un code moral dont notre jeunesse, quelque peu déboussolée par les incohérences et les turpitudes de notre système politique, ainsi que par les grands bouleversements qui affectent nos régions, a le plus grand besoin.»

De la Numidie à l’Algérie – Grandeurs et Ruptures – Karim Younes

Qu’on ne s’y trompe pas, ce livre n’est pas seulement un alignement de dates et de faits historiques « têtus » et «fétiches » pour la génération de notre auteur, ou un mémorandum d’analyses politiques destinées à solder des comptes. Tant s’en faut ! L’essai regorge de purs moments d’émotion, de grande littérature. Soucieux de revalider la consistance et l’épaisseur historiques de la légende patriotique collective algérienne à travers un salutaire exercice d’étalonnage de la sienne, Karim Younes, redevenu dans cette partie de l’essai historien, interroge ses ancêtres, revisite son village d’origine, voyage avec sa mère dans le bateau qui la

soustrait momentanément au dénuement de sa montagne, tente de faire le tour de la glorieuse et riche histoire de sa ville d’adoption : Bejaïa.

Les mots précieusement choisis tracent et retracent invariablement, indéfiniment les contours des éclaircies futures, avant que d’être de nouveau des cieux francs, des horizons nouveaux désincarnés par des hommes fiers de dire et de célébrer les épopées communes pour conjurer

définitivement les reniements multiples et pluriels des uns et des autres.

Extrait de la présentation de M’hand Kasmi.

J’ai fait un rêve – Guy Bedos

Résister par l'insolence et par le rire, Guy Bedos s'y attache, en comédien et en observateur féroce de notre société.

De sa jeunesse algérienne, il tient l'antiracisme. Du refus de l'indifférence, l'engagement pour les droits de l'Homme. Du goût pour la liberté, l'indocilité face aux pouvoirs. De l'exigence de démocratie, l'appel à l'insurrection pacifique.

Guy Bedos projette son rêve d'une société meilleure dans la jeunesse qui s'indigne et qui agit. Rencontre avec un homme irrésistiblement drôle et tourné vers la vie.

« À ceux qui me demandent de quoi je me mêle, je réponds que je me mêle de ce que je regarde.»

« Vive l'avenir ! Plus qu'un message, c'est un devoir pour l'idéaliste et le père que je suis. »

« La Bourse ? Je m'en fous. J'ai choisi la vie. »

L’empreinte des jours – Rédha Malek

Né à Batna le 21 décembre 1931, Rédha Malek est licencié ès lettres (philosophie), après des études supérieures à Alger et Paris. Membre fondateur de l'Union générale des étudiants musulmans algériens en 1955, il devient directeur d'El Moudjahid, organe central du FLN, de 1957 à 1962. Il est porte-parole et membre de la délégation algérienne aux négociations d'Évian et l'un des rédacteurs du Programme de Tripoli (1962).

Après l'indépendance, il est successivement ambassadeur en Yougoslavie (1963), en France (1965) et en URSS (1970). En 1976, il participe à la rédaction de la Charte nationale. Nommé ministre de l'Information et de la Culture en 1977, il est de nouveau ambassadeur aux États-Unis en 1979, puis en Grande-Bretagne (1982). Il est l'un des principaux négociateurs qui ont obtenu la libération des cinquante-deux otages de l’ambassade américaine à Téhéran, en 1980-1981. Harold Weill Medal, New York University of Law.

Retiré de la vie publique en 1984, il reprend du service avec l'arrivée du président Mohamed Boudiaf. Envoyé spécial aux États-Unis en février 1992, président du Conseil consultatif national en avril de la même année, il devient membre du Haut Comité d'État (HCE), ministre des Affaires étrangères puis chef du Gouvernement jusqu'en avril 1994, président de l'Alliance nationale républicaine (ANR) de 1995 à 2009.

Rédha Malek est l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels : Tradition et Révolution, L'Algérie à Évian et Guerre de libération et révolution démocratique.

Ces textes n'ont d'autre ambition que de servir de repères à une méditation continue sur notre destin d'Algériens confrontés aux défis de la survie postcoloniale et notamment à la difficile construction d’une société et d'un État modernes.

(Extrait de l'avant-propos)

L’été de la discorde – Ali Haroun

(…) Ainsi a sonné l'heure de transmettre le message. C'est en effet depuis des décennies que la résolution de confier leur témoignage à l'Histoire tourmente certains de ses dépositaires. D'ailleurs, quelques-unes des pages de cet ouvrage attendaient, depuis des années, de pouvoir

paraître. Mais les régimes autoritaires, hostiles à la liberté d'expression et l'opportunité de les révéler, ont imposé et conseillé de laisser le temps faire son oeuvre.

Psychothérapie – Pathologies limites et résilience – Fatima Moussa Babaci

L’idée de la création d’un ouvrage où seraient publiés des travaux reflétant les préoccupations actuelles des chercheurs et cliniciens en psychopathologie, en thérapie familiale et en victimologie s’est imposée à nous depuis quelques années. La thématique de cet ouvrage va dans ce sens.

Les articles présentés, tant nationaux qu’internationaux, posent pour une grande part la question de la prise en charge thérapeutique et de l’évaluation. On trouvera dans cet ouvrage des contributions originales sur la psychothérapie d’inspiration psychanalytique, la thérapie

familiale et la psychothérapie transculturelle. Les questionnements sur les pathologies limites constituent le coeur de l’ouvrage : des contributions sur l’étude de la violence, des toxicomanies, des tentatives de suicide, l’anorexie mentale et le transsexualisme apportent un éclairage sur ces troubles dont la prise en charge, souvent laborieuse, pose le problème de la neutralité du clinicien.

Naissance de la justice algérienne – Amar Bentoumi

La pensée sociologique d’Ibn Khaldoun – Abdelghani Megherbi

Ibn Khaldoun a-t-il réellement vilipendé les Arabes ? Pourquoi son œuvre a-t-elle été délibérément sophistiquée ? A-t-il eu une influence significative sur les penseurs arabo-musulmans ? La Mouqaddima constitue-t-elle une philosophie ou une sociologie ? Si c’est une sociologie, est-ce Ibn Khaldoun qui a inventé cette science et quels en sont les principes fondamentaux ? Peut-on s’inspirer de la pensée khaldounienne en vue de fonder une école maghrébine de sciences sociales ?

Abdelghani Megherbi répond à toutes ces questions dans son étude sur le khaldounisme, véritable introduction aux sciences sociales dont l’utilité est certaine aussi bien pour l’étudiant que pour l’homme cultivé.

La presse algérienne (Genèse, conflits et défis) – Achour Cheurfi

L’auteur, journaliste professionnel depuis plus de trente ans, fait le point sur la question médiatique algérienne. Il évoque l’histoire de la presse, son évolution, les conflits qui la traversent, les grands débats qui l’agitent et les défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui. Sa conclusion est la suivante : à l’heure de la mondialisation, la puissance des nations se mesure non seulement à l’aune de leurs moyens militaires ou de leur potentiel économique mais aussi et surtout à leur rayonnement médiatique et culturel, à l’intérieur de l’espace national autant qu’au niveau international. L’ordre médiatique algérien en construction a besoin d’un redéploiement salutaire afin de relever le défi de la modernité et répondre aux besoins croissants des citoyens et du pays.

Les joyaux éclatant dans l’exégèse du Coran – Abderrahmane At-Thaâlibi

Abderrahmane At-Thaâlibî est né en 1384 à Oued Isser, à soixante-dix kilomètres à l’Est de la ville d’Alger, ville dans laquelle il mourut en 1474. Spécialiste de l’exégèse coranique, cheikh At-Thaâlibi est également l’auteur de plusieurs manuscrits consacrés à la théologie, à la mystique, au soufisme et même à l’histoire. Sa grande érudition autant que sa bonté légendaire envers les nécessiteux, devaient rapidement en faire un personnage charismatique, un saint à ce point vénéré que la ville d’Alger elle-même lui est aujourd’hui encore symboliquement dédiée. Ne dit-on pas d’elle qu’elle est « la ville de Sidi Abderrahmane » ?

« Le Seigneur très haut m’a facilité la tâche pour terminer ce traité. J’y ai compilé, par la grâce de Dieu, les plus importantes données sur l’exégèse coranique à partir des sources les plus connues, telles que le livre d’Ibn ‘Atyya, en m’efforçant toutefois de demeurer fidèle à ses propos. Vers Dieu seul j’aspire et j’en espère la récompense… J’ai terminé de rédiger ce livre le vingt-cinq du mois de Rabi’ el awal de l’an huit cent trente-trois de l’hégire (correspondant au 22 décembre 1429). J’attends de la part de chaque frère qui l’aura lu de dire une prière pour moi.

Tout religieux qui aime la Parole de son Seigneur se doit de posséder ce livre qui lui permettra de parvenir à la compréhension du Coran le plus rapidement possible. L’homme qui rapporte n’est pas celui qui a vu et constaté !... J’attends de Dieu qu’Il nous conduise vers la belle Demeure, et que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, le Sceau des Prophètes, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et la dernière de nos prières sera : louange à Allah, le Seigneur des mondes ! »

(Extrait de la conclusion).

Introduction générale au système judiciaire algérien – Zineddine Sekfali

Ce livre n’est ni un traité théorique ni un ouvrage doctrinal accessible aux seuls juristes et spécialistes des institutions judiciaires. Pour autant, ce n’est pas qu’un opuscule de vulgarisation, sans substance ni consistance. En effet, le lecteur y trouvera non seulement des analyses de textes législatifs ou réglementaires en vigueur, mais aussi des réflexions sur les conditions dans lesquelles s’est effectuée la relève des magistrats étrangers au lendemain de l’indépendance puis a été mené le processus de réforme des institutions judiciaires ; il y trouvera également un rappel des différentes étapes par lesquelles est passée l’organisation judiciaire et découvrira des développements, rédigés le plus clairement possible, sur le dualisme juridictionnel et le double degré de juridictions, sur la répartition territoriale des cours et tribunaux, sur les nombreux changements introduits dans le statut des magistrats et leur portée, sur les transformations survenues dans les métiers de notaire, d’huissier, et sur les mutations que connaît la profession d’avocat, etc. De manière générale, l’auteur a privilégié

pour l’étude des questions abordées, une approche historique.

Les finances des communes algériennes – Insincérité, déficits et bonne gouvernance – Chérif Rahmani

Le présent livre, tout à la fois manuel au contenu didactique évident et ouvrage de réflexion et d’analyse, présente les caractéristiques principales du budget communal du point de vue de la

réglementation actuelle et des pratiques en cours, décrit les règles de son élaboration et les modalités de son exécution et esquisse, enfin, des pistes vers une réforme des textes et une adéquation de la pratique des questions financières en vue de rapprocher celle-ci des exigences de la gestion moderne.

Les nouvelles diplomaties Genèse, qualification et accompagnement – Nassim Mokrani

Le livre propose une historiographie universelle et symbolique de la diplomatie, abordée comme concept et pratique. Il aborde les changements que connaît le système international, avec l’ascension de « nouveaux acteurs », qui ne remet cependant pas en cause la centralité de l’État. L’ouvrage analyse aussi la diplomatie pluridimensionnelle, qui ouvre la voie à l’émergence d’une multitude de fidèles : parlementaire, sécuritaire, économique, culturelle… Le livre traite enfin d’aspects opératoires, suivant une approche semi philosophique, tout en proposant une théorisation pratique d’outils généraux de conception, parmi lesquels la technique d’élaboration des discours et des notes de synthèse.

La guerre d’Algérie par ses acteurs français Les carnets de Hartmut Elsenhans – Rachid Ouaïssa

Un demi-siècle après le déclenchement de la guerre de libération algérienne, plus de quarante ans après sa fin, il est temps de mettre au service du grand public algérien et français et à celui des jeunes historiens et chercheurs des deux pays, qui verront peut-être aujourd’hui cette guerre d’un œil plus scientifique que militant, ces propos de quelques acteurs français importants d’une guerre qui fait encore débat.

Il s’agit ici d’interviews rares et inédites prises sur des bandes magnétiques que j’ai trouvé emballées dans la cave de la maison de M. le professeur Hartmut Elsenhans à Leipzig en Allemagne. Ces interviews ont été réalisées entre 1968 et 1972 à Paris avec de nombreuses personnalités françaises de presque tous les secteurs de l’État, civils et militaires, ainsi que des intellectuels et des responsables de la société civile…

Il est vrai que, contrairement à ce qui a été écrit sur cette guerre, le livre d’Elsenhans est « froid », vidé de tout sentiment. Ni haine, ni amour, ni sentiment de réconciliation, ni celui de la revanche, ne viennent affecter l’analyse scientifique des faits historiques.

Mais l’ouvrage a donné à cette guerre une place de choix parmi les grandes guerres en la plaçant dans le cadre des grands enjeux internationaux et dans celui des contradictions du système mondial et des rapports de forces entre l’Est et l’Ouest, entre le Sud et le Nord.

Entretiens avec : Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet, Alain Krivine, Robert Lacoste, Max Lejeune, Guy Mollet, Georges Bidault, Jean-Marie Le Pen.

Al Andalous au Pérou – Jaime Càceres Enriquez

Né en 1934, à Lima, Jaime Càceres Enriquez s’est d’abord lancé dans des études littéraires à l’université nationale de San Marco avant de se tourner vers les sciences juridiques et politiques. Diplômé de l’université Federico Villareal, il entre dans la diplomatie en 1957. En poste successivement en Angleterre, à l’ONU, au Venezuela, auprès d’organisations internationales à Genève, il est nommé, en 1975, ministre plénipotentiaire à l’ambassade du Pérou en France. En 1980, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou en Algérie.

Parallèlement à sa carrière diplomatique, Jaime Càceres Enriquez a conduit une recherche passionnée et méthodique sur la présence des Morisques dans les colonies espagnoles d’Amérique. Exposés lors de nombreuses rencontres internationales ou publiés dans des revues, les résultats de ces travaux lèvent le voile sur une réalité peu connue du grand public.

Jaime Càceres Enriquez est décédé à Palma de Majorque en 1998.

À grands coups d’ordonnances, de lois et dispositions diverses, la Couronne espagnole s’employa, dès le premier voyage de Christophe Colomb et jusqu’à l’institution de l’Inquisition, à empêcher les

Morisques restés dans le royaume après la reconquista de gagner le Nouveau monde et d’y répandre la religion et la culture musulmanes.

Cependant, malgré sa rigueur, le dispositif mis en place ne fut pas hermétique.

Parmi les travaux qui établissent que, sous des noms d’emprunt et après une conversion de circonstance au christianisme, nombreux furent les morisques, femmes et hommes, à rejoindre les territoires nouvellement conquis des Amériques et à s’y installer, figurent en bonne place les études et recherches de Jaime Càceres Enriquez.

On apprend ainsi que les effets de la culture et des traditions d’Al Andalous sur le développement de la civilisation ibérique au Pérou se traduisent dans plusieurs domaines d’activité, attestés par des œuvres et des signes que l’on peut observer encore aujourd’hui.

Le Liban à la veille de la guerre civile – Choaïb Taleb-Bendiab

En 1967 les contradictions entre pays arabes s’accentuent : l’Arabie saoudite du roi Fayçal manifeste de plus en plus sa présence dans la région, répondant à la popularité croissante du président Nasser ; la Syrie et l’Irak sont sous le pouvoir du parti Baath ; l’Égypte et l’Arabie saoudite s’opposent militairement au Yémen. Le monde arabe est plus divisé que jamais ; la Ligue des États Arabes est totalement impuissante ; la question du détroit de Tiran et le retrait des troupes de l’ONU des frontières égypto-israéliennes provoquent une grande inquiétude en Israël : c’est la guerre des « six jours » et l’effondrement des armées égyptiennes et jordaniennes suivi des syriennes. Au refus qui caractérisait la politique arabe fait suite le refus israélien. Nasser et Hussein s’engagent dans la recherche d’une solution politique en s’adressant, avec l’appui des Soviétiques, au Conseil de sécurité de l’ONU qui finit par adopter la résolution 242, le 22 novembre 1967. Celle-ci ne fait pas l’unanimité des pays arabes et accentue encore davantage leur division. Résurgence du nationalisme palestinien, émergence des mouvements de résistance palestinienne et volonté de se dégager de la tutelle des pays arabes, détermination de la résistance palestinienne de s’implanter dans les pays limitrophes d’Israël provoquant des agressions violentes des Israéliens, « septembre noir » en Jordanie et la guerre civile au Liban.