Les ruptures et l’oubli – Mostefa Lacheraf

« Moins de trente ans après son indépendance, et une fois que le peuple algérien eut réussi, tant bien que mal, à relever ses ruines et à guérir ses blessures, un “revanchisme” inhabituel dans les pays du tiers monde, présumé être religieux, plus sûrement ennemi du progrès et de l’éthique nationale de libération, entreprend de menacer la souveraineté chèrement recouvrée et de détruire les symboles et acquis économiques, matériels et moraux d’un peuple longtemps victime d’une domination étrangère exploiteuse, humiliante et implacable. Cette passion revancharde où viennent confluer tous les prétextes de règlement de comptes impurs et monstrueux à l’encontre de la nation, est souvent le fait d’éléments sans conviction patriotique éclairée conforme à l’intérêt supérieur du pays. »

Relizane, 1954-1962 – Abdellah Righi

Relizane a vécu, sept ans et demi durant, toutes les péripéties du combat contre l’administration coloniale et son armée d’occupation. Elle fera face à toutes les criminelles machinations de l’occupant français. Celui-ci ne reculera devant rien pour tenter de réduire sa résistance mais en vain.

Si la ville de Relizane a raté le rendez-vous du 1e novembre 1954 – elle n’a pas été la seule –, elle se rattrapera par la suite en s’investissant totalement dans le combat libérateur. Elle paiera un lourd tribut sur l’autel de la liberté. Ses filles et ses fils donneront la pleine mesure de leur patriotisme. Ils activeront efficacement, en Algérie et à l’étranger, au sein du Fln et de ses différentes structures ainsi que dans l’Aln et ses divers services spécialisés.

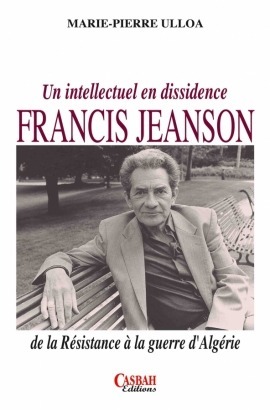

Un intellectuel en dissidence, Francis Jeanson – Marie-Pierre Ulloa

Voix dissidente et solitaire, Francis Jeanson fut l’animateur du plus important réseau d’aide aux combattants anticolonialistes pendant la guerre d’Algérie.

Engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, intellectuel proche de Jean-Paul Sartre, Jeanson incarne une contre-mémoire : celle de la France du refus, refus de la torture et du mensonge d’État mais surtout refus de toute guerre coloniale menée au nom de la République.

En 1957, alors qu’il dirige la collection « Écrivains de toujours » aux éditions du Seuil, il entre dans la clandestinité et s’engage pleinement aux côtés du Fln Ce philosophecombattant brocarde sans relâche la frilosité et le légalisme prudent de la gauche respectueuse du consensus national et qui

s’obstine à considérer l’Algérie comme un département français.

En 1960, le procès du « réseau Jeanson » révèle à la France entière le visage et le choix de ceux qui ont décidé de combattre pour préserver les valeurs républicaines.

Après l’indépendance de l’Algérie, Francis Jeanson choisit de rester en France et se tourne vers l’action culturelle. À la fin des années 60, sur l’invitation d’André Malraux, il dirige et anime la Maison de la Culture de

Chalon-sur-Saône.

S’interroger, comme le fait Marie-Pierre Ulloa, sur l’itinéraire de Francis Jeanson, c’est s’interroger sur la singularité d’un combattant « hérétique » aux yeux de la gauche de l’époque ; c’est montrer en quoi il n’usurpe pas sa place au panthéon de l’engagement des intellectuels français au XXe siècle.

LA CIVILISATION DES ARABES – Gustave-LE BON

Les Arabes, leur histoire, les différents aspects de leur civilisation, leur apport au développement des sciences, des arts et des lettres, autant de thèmes traités magistralement par l’auteur.

Ce livre édité au début de la première moitié du XXème siècle, fit l’effet d’une bombe en révélant à l’Occident un monde qu’il méconnaissait ou qu’il voulait ignorer.

D’ailleurs qui n’a entendu parler de ce livre qui demeure toujours actuel ?

ALGER, HISTOIRE D’UNE CAPITALE (2e édition revue, corrigée et complétée) – Larbi Icheboudène

L’ouvrage de M. Icheboudène procède d’un projet ambitieux : saisir dans le temps et dans l’espace la réalité en devenir de la ville d’Alger en tant que capitale nationale. Il a réussi à exposer intelligemment l’histoire d’Alger à travers ses grands moments successifs. Pour chacun d’eux, les fonctions de la ville-capitale sont clairement exposées. J’apprécie aussi ce qui se rapporte à l’espace, au territoire et en l’occurrence au quartier. Cette recherche est riche et m’a appris beaucoup, ce qui est un grand mérite compte tenu de l’importance du sujet.

Cet ouvrage qui constitue une contribution remarquable est une synthèse bien conduite qui, j’espère, fera date dans les études de sociologie urbaine. Doté d’une démarche claire et d’une expression correcte, cet ouvrage, où transparaît la sensibilité de l’auteur pour sa ville, est aussi agréable à lire.

LES INTELLECTUELS ARABES EN FRANCE – Thomas Brisson

L’ouvrage est riche, dense de faits, d’acteurs, d’institutions.

Les faits sont de l’ordre de l’histoire académique de la discipline, mais l’auteur a soin de lier celle-ci à l’histoire politique de la domination coloniale et des indépendances qui ne mettent pas fin à la migration. Ce lien est, en effet, plus complexe qu’on ne le croit et Brisson revient sans cesse sur le caractère non mécanique de ses effets : inspiré ici, très fortement, de Bourdieu, mais aussi de Gramsci, il tente, parfois avec succès, de montrer que si la domination politique a joué sur la domination académique et scientifique, la fin de la première ne libère pas pour autant la seconde de ses nécessités propres.

C’est dans le champ académique que se joue ici sa libération. Dans la thèse et dans l’ouvrage, la notion de « domination » occupe à juste titre une grande partie de ces préoccupations. Je le cite : « Deux types d’analyse… L’une visait à repérer, dans la biographie des intellectuels, plusieurs ruptures, coloniales ou postcoloniales. L’autre cherchait l’inscription de ces ruptures dans les textes, transformation d’une rupture biographique en rupture scientifique ». Cette investigation nous vaut deux grandes haltes qui ont ébranlé, sous des formes différentes, la citadelle orientaliste : celle d’Anouar Abd El Malek en 1963 et d’Edouard Saïd en 1977. Elles correspondent sous deux styles différents, la première plus politique, la seconde plus académique, au réveil des chercheurs arabes émigrés en Occident et s’emboîtent aux deux niveaux de ruptures qui dégagent d’une certaine manière « l’altérité comme créativité » de ces chercheurs des formes multiples mais différentes de la domination occidentale. Mais cette altérité, notera Brisson en conclusion de son ouvrage, n’est pas de l’ordre de « l’essence » mais de celui de la « différence » qui seule rend possible un espace de recherche partagé.

LES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS DE L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE (1880-1962) – Guy pervillé

Version condensée et remaniée d'une thèse de troisième cycle soutenue le 28 juin 1980 devant les professeurs Jean-Baptiste Duroselle, Charles Robert Ageron et Mohammed Arkoun, ce livre vient combler une lacune dans l'historiographie de l'Algérie contemporaine. Il contribue à une meilleure connaissance des élites algériennes actuelles en éclairant le rôle des étudiants et intellectuels musulmans algériens de culture française dans l'évolution politique de leur pays, de la colonisation à l'indépendance.

Une première partie retrace leur apparition dans l'Algérie coloniale, les situe dans leur société, et met en rapport l'évolution du mouvement étudiant avec celle du mouvement revendicatif musulman jusqu'en 1954. La deuxième expose en détail leur participation à la guerre de libération nationale, dans ses diverses formes et ses phases successives entre 1955 et 1962. Enfin, la troisième présente leur idéologie, d'abord dans son évolution globale, puis à travers les étapes de la socialisation individuelle, et les thèmes du nationalisme.

L'ensemble de l'ouvrage propose une explication de l'échec de la politique française d'assimilation, en mettant en évidence le «complexe populiste» des intellectuels algériens.

L'étude repose sur l'exploitation systématique des sources disponibles en langue française. : entretiens avec d'anciens étudiants algériens, documentation écrite notamment les périodiques, les brochures et les livres publiés par eux (sans oublier les oeuvres littéraires), enfin archives publiques ou privées accessibles.

L'auteur ne s'est pas contenté d'analyses rigoureuses : il a voulu tenter, en laissant une large place aux citations, la résurrection d'un passé révolu.

Guy Pervillé, né en 1948, est enseignant-chercheur en histoire contemporaine.

L’Imam Chamyl héros des Tchétchènes et du Caucase – Boualem Bessaïh

Une référence de choix sur un grand personnage, un héros, qui a marqué de ses empreintes les lointains confins de la Caucasie islamisée. Musulman adepte du soufisme, défenseur farouche de la dignité humaine, vaillant guerrier et orateur éloquent, il a mené, en homme d’Etat éclairé, et 25 ans durant, une résistance populaire héroïque contre la Russie tsariste pour la libération du Caucase et de la Tchétchénie.

L’histoire du héros, depuis sa naissance vers les années 1796, en Circasie, au Caucase, jusqu’à son décès à Médine, en Arabie Saoudite, en 1871, est une succession de faits jalonnés de combats et de négociations, d’humanisme et de fermeté, de triomphes et d’échecs…

Dans un style narratif attrayant de faits historiques, l’auteur nous fait vivre les moments les plus forts de la vie du héros : sa proclamation 3ème imam, ses objectifs de combat - qui nous font découvrir un fin stratège, un personnage doté d’un sens aigu de l’organisation administrative, religieuse et militaire -, la crise des otages russes, l’épilogue de la capture de son fils aîné, les négociations pour sa rédition, les années d’emprisonnement, sa relation avec le tsar russe, son voyage en Orient et sa rencontre avec l’Emir Abdelkader.

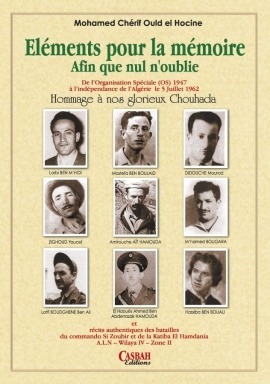

Eléments pour la mémoire – Mohamed Chérif Ould Hocine

Après avoir apporté dans un précèdent livre un témoignage poignant sur les actions de deux unités d’élite de l’ALN de la Wilaya IV (le commando Si Zoubir et la Katiba El Hamdania), l’auteur se propose dans le présent ouvrage de poursuivre son travail de mémoire et de collecte sous forme d’un album de photographies de chouhada, de moudjahidine et de militants de la cause nationale depuis la création de l’organisation spéciale (OS) en 1947 jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, le 5 Juillet 1962.

Clap de fin Une aventure journalistique – Hachemi Souami

Clap de fin est ponctué par des événements devenus des repères dans l’Histoire du monde ; singulièrement de l’Algérie. Le journaliste en est le témoin privilégié Ici, l’auteur en cite quelques-uns qu’il a découverts et qui l’ont marqué. Ayant pratiqué le métier pendant plus de trente ans, il explique comment a pris fin une carrière qu’il a vécue avec enthousiasme. Cette profession, intellectuellement et humainement enrichissante, a aussi, comme tant d’autres, ses contraintes, parfois ses violences. La catastrophe aérienne du Viet Nam, qui a coûté la vie à quinze de ses collègues, en est un dramatique exemple.

Ce livre est d’ailleurs dédié à leur mémoire.

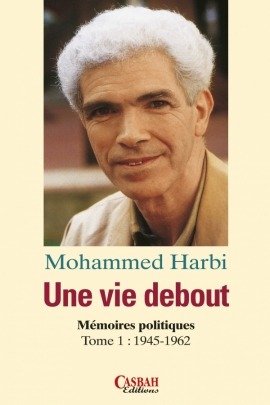

UNE VIE DEBOUT : MÉMOIRES POLITIQUES Tome 1 : 1945-1962 – Mohamed Harbi

« Ce premier tome des mémoires politiques de Mohamed Harbi recèle des multitudes d'informations sur des faits et événements auxquels l'auteur s'est trouvé associé directement ou non de 1945 à 1962… Il constitue à cet égard un document majeur qui vient s'additionner à tout ce qui a été fourni sur cette période en fait de témoignages d'autres acteurs du mouvement national et de la Guerre de libération. »

Liberté

« Le lecteur ressentira au fil des pages un engagement de l'auteur pour la cause nationale ainsi qu'une critique vigilante des limites de cet engagement. Les péripéties vécues portent la marque tantôt de l'euphorie suscitée par le triomphe du Fln… tantôt de l'angoisse et du désespoir de voir ce même Fln sombrer dans des pratiques indignes. »

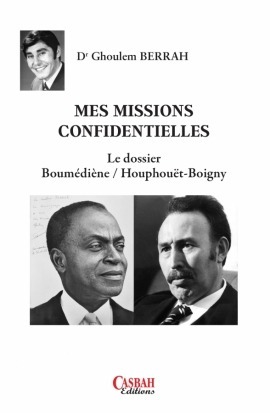

MES MISSIONS CONFIDENTIELLES – Le dossier Boumédiène / Houphouët-Boigny – Ghoulem Berrah

Mes missions confidentielles rendent compte des échanges entre le président Boumédiène et le président ivoirien Houphouêt-Boigny, entre 1973 et 1975. Au cours de ces conversations fascinantes, le lecteur découvrira l’engagement des deux chefs d’Etat au profit du développement de l’Afrique et du tiers-monde, mais aussi plus largement, leur réflexion sur les dossiers politiques de l’époque, dont certains restent d’une brûlante actualité, comme la question de la Palestine, par exemple. Ce même lecteur pourrait, par-delà l’apparente accélération de l’Histoire, s’étonner d’entendre les deux grands chefs d’Etat, s’inquiéter de la présence d’Israël sur le sol africain…

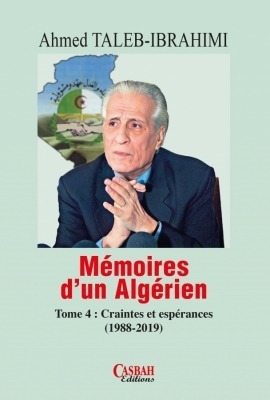

Mémoires d’un Algérien – Tome 4 : Craintes et espérances (1988-2019) – Ahmed Taleb-Ibrahimi

« Nos ancêtres nous ont légué un patrimoine dont nous pouvons être fiers. C’est ainsi qu’ils nous ont appris que la déliquescence des mœurs est fatale pour les sociétés (Ibn Hazm), que le dialogue est à la fois enrichissant et indispensable (Ibn Rochd), que les civilisations sont mortelles (Ibn Khaldoun), qu’on ne peut vivre sans liberté (Abd El Kader) ni sans identité (Ibn Badis) et qu’enfin l’Etat doit être « démocratique et social dans le cadre des principes islamiques » (Proclamation du 1er novembre 1954) et régi par « la primauté du politique sur le militaire » (Plateforme de la Soummam). ».

Mémoires d’un algérien – Tome 2 : La passion de bâtir (1965 -1978) – Ahmed Taleb-Ibrahimi

« Durant treize années, j'ai côtoyé un personnage qui, derrière le visage rugueux et austère, s'est patiemment construit, d'abord au contact des rudes plaines de Guelma, puis des sources du savoir et du patriotisme à Constantine, puis de l'arabisme et de l'esprit azharien au Caire, enfin dans les sombres casemates de Ghardimaou, jusqu’au Palais du gouvernement d'Alger où il se considère investi d'une mission salvatrice. »

La colonisation revisitée – Le débat Algéro-français (2005- 2017) – Tayeb Chenntouf

La rédaction de cet ouvrage a commencé en 2017, à partir d’un triple constat. La colonisation de l’Algérie a fait l’objet d’un traitement surabondant dans le discours politique et dans les médias, mais elle est quasiment absente dans l’édition. Les questions d’histoire et de mémoire sont aujourd’hui au centre du débat public et intéressent une frange importante de la population. Les relations franco-algériennes, sensibles depuis longtemps, touchent directement ou indirectement des millions de personnes, tant en Algérie qu’en France.

Le livre présente une synthèse pédagogique destinée à un large lectorat, au-delà du cercle de spécialistes. Il examine chronologiquement le débat franco-algérien et met en évidence les usages de l’histoire et de la mémoire, des deux côtés de la Méditerranée. Sans oublier l’avenir, l’exploration de pistes possibles pour le règlement du contentieux mémoriel franco-algérien et la construction de nouvelles relations entre l’Algérie et la France.

Eclats de vies – Mémoires synaptiques – Mustapha Maaoui

Abandonné très jeune par un parâtre implacable au début du XXème siècle dans l’Est algérien, Mohamed-Salah va errer à travers le pays avant d’être embrigadé dans l’armée française, de Verdun au Rif en passant par l’Asie mineure. Son âme d’enfant et son esprit ingénieux lui seront précieux pour survivre, car le hasard de la vie le mènera à se trouver à Guelma, lors des massacres du 8 mai 45, puis à Batna le 1er novembre 1954, jour J de la guerre d’Algérie.

En dehors des guerres, son errance a mis en travers de son chemin des pervers, des truands, des racistes, des bandits d’honneur et des bandits tout court. Cinquième enfant de Mohamed Salah venu au monde vers la moitié du XXème siècle, je serai à mon tour le témoin du monde colonial finissant, puis celui de l’indépendance de l’Algérie où d’autres émotions m’attendaient. Je découvrais une capitale onirique qui revivait intensément, une université, et notamment un monde hospitalo-universitaire qui s’édifiaient avec des hauts et des bas…

Algérienne – Louisette IGHILAHRIZ

« Je souhaite que les Français sachent qu’en Algérie, entre 1954 et 1962, il ne s’est jamais agi d’une opération de maintien de l’ordre ni d’une pacification. J’écris pour rappeler qu’il y a eu une guerre atroce en Algérie. Il n’a pas été facile pour nous d’accéder à l’indépendance. Notre liberté a été acquise au prix de plus d’un million de morts, de sacrifices inouïs, d’une terrible entreprise de démolition psychologique de la personne humaine. Je le dis sans haine. Le souvenir est lourd à porter.

J’espère que mon témoignage en provoquera d’autres des deux côtés de la Méditerranée ; que les langues d’anciens appelés et d’officiers français qui ont vécu cette guerre et survécu se délieront.

Je souhaite que l’on retienne de mon histoire qu’il faut préserver l’être humain, d’où qu’il vienne. Ce n’est ni en torturant, ni en avilissant ou dégradant qu’on parvient à ses fins, quelles qu’elles soient.

Avec ce livre j’ai accompli mon devoir de vérité. »

Mes épreuves du feu – Mahmoud Smail Mellaoui

« Cet homme a réellement et sincèrement incarné l’essence même du véritable message de la vie, celui d’un interminable combat à livrer, en tant que père de famille, cadre supérieur de l’armée et à travers sa quête incessante de savoir. Trois fonctions, trois tâches aussi laborieuses les unes que les autres, trois responsabilités qu’il n’aurait pu pleinement accomplir ni assumer n’eussent été sa constance et sa détermination à toute épreuve. »

(Extrait de la préface)

Mémoires d’un algérien – Tome 1 : Rêves et épreuves (1932-1965) – Ahmed Taleb-Ibrahimi

« La chance d'appartenir à cette génération si particulière (historiquement parlant), et sans laquelle ma vie eût été d'une banalité effrayante, implique en retour des obligations dont la plus importante réside dans l'accomplissement d'un devoir de mémoire, par la production d'un témoignage aussi fidèle et objectif que possible. Celui-ci doit répondre au droit des Algériens de savoir aujourd'hui ce qui s'est réellement passé durant l'occupation coloniale, ainsi que pendant et après la Révolution armée. Il constitue, de surcroît, une contribution salutaire à l'avenir de la démocratie en Algérie, et enfin, je l'espère en tout cas, un matériau utile pour l'historien

qui se penchera sur l'étude de cette période de notre histoire. »

En mon âme et conscience – Miloud Brahimi

Il est une mémoire vivante de la justice algérienne. Ses confrères lui vouent respect et admiration, juges et procureurs le traitent avec déférence. Avocat depuis les années 1970, cofondateur en 1987 de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH), ce ténor du barreau d’Alger aurait pu aspirer à une grande carrière politique, mais à un quelconque maroquin ministériel, Miloud Brahimi a toujours préféré les prétoires, où son éloquence confine à l’art.

Le géant aux yeux bleus – Novembre, où en est ta Victoire ? – Abdel’alim Medjaoui

Laissons-nous guider par le géant Novembre pour revisiter ces années exaltantes et terribles de notre indépendance. Nous le voyons à l’oeuvre, apaisant les turbulences de la fin de la guerre de libération : il unit encore une fois les forces divisées du nationalisme libérateur pour les convier à un effort autour d'un nouveau djihad, d'une nouvelle ambition sereine dont les accomplissements ont porté encore plus haut le prestige de notre pays, de son peuple et de sa position internationale.

Puis vint le temps des naufrageurs… sous la pression conjuguée de la contre-offensive occcidentale musclée – quoi de plus intimidant que les disparitions « opportunes » d'un Nasser, d'un Boumediene, d'un Benyahia ! – contre notre mouvement de libération, de cette lassitude sur le grand chemin de Novembre et cette soif de bien-être qui s'est emparée de notre génération rendue ainsi à ses petitesses et à ses divisions pré-novembristes. La crise est devenue insoutenable et a failli emporter le pays. Mais Novembre reste le recours comme l'a montré le retour du grand Boudiaf. Les jeunes générations l'ont compris qui cherchent, dans les certitudes que son fulgurant passage a insufflées, à retrouver les repères nationaux mis à mal par les comportements égoïstes de certains aînés, au moment où le globalisme occidental s'applique à effacer ces repères de la mémoire nationale.

Le commando Ali Khodja et l’attaque de la côte 616 – Abdelfatah El Haouari

Le 2 janvier 1956, dans le massif de Bouzegza qui veille sur la Mitidja, Ali Khodja, à la tête du commando qui devait porter son nom, lança une attaque contre un poste avancé de fortifications de l’armée française dressées par le général Stagnaro. L’action se solda par la destruction du camp et la capture d’une douzaine de militaires français, parmi lesquels figurait un officier. Ce récit, qui rend compte de l’extrême inégalité des forces en présence, est aussi une illustration éloquente de la foi patriotique et du courage qui animaient les combattants de l’Armée de libération nationale.

Ils ont honoré la patrie – Sophia Ammad

D’El Ghobrini à Kateb Yacine, Rédha Houhou, Malha ou Ferroudja, ce livre est le récit de la vie, des combats et des joies de Poètes et de Guerrières qui ont participé à l’Histoire de l’Algérie. Avec des documents d’archives, des révélations sur des pans méconnus de la guerre d’Algérie, il présente d’authentiques héros et de fabuleuses héroïnes dotés d’un courage phénoménal et animés par une éthique exemplaire. Ce véritable livre d’histoires est ponctué de poèmes appartenant au patrimoine national.

Nourrie par la tradition orale et passionnée d’histoire, Sophia Ammad est issue de la légendaire tribu des Aït Ghobri, ce qui lui a permis de côtoyer des survivants de périodes méconnues. La mort de son père, Amrane, joue un rôle clé dans sa quête de vérités. C’est à la fin de sa vie que Amrane lui parle de ses activités avant et pendant la guerre d’Algérie. Amrane meurt à cause d’une balle reçue lors de la guerre, logée près du cœur, inopérable. Profondément humaniste, elle poursuit ses études de l’histoire et écrit pour perpétuer la tradition de transmission. Après des années à compulser des archives et recueillir des témoignages, elle a décidé d’écrire ce livre en hommage à ces hommes et ces femmes qui combattirent pour vivre libres. Sophia Ammad participe aussi à des actions humanitaires et associatives ; elle fut la présidente de l’association Au Bonheur des Femmes.

Au coeur du combat – Mohamed Chérif Ould Hocine

Invalide de guerre, cadre supérieur de la nation, aujourd'hui à la retraite, Mohamed Cherif Ould El Hocine se consacre à son affaire industrielle et à la rédaction de témoignages sur la Révolution du 1e Novembre 1954. « L'ouvrage de Ould

El Hocine Mohamed Cherif se veut un témoignage sous forme de récits authentiques portant sur des actions menées par deux unités d'élite (le commando Si Zoubir et la katiba El Hamdania) de l'Aln en wilaya IV, de 1956 à 1959.

À ce titre, le livre est une contribution précieuse à l'écriture de l'histoire de la guerre de libération nationale en général et de l'Armée de libération nationale en wilaya IV historique, en particulier ».

Parcours d’un combattant de la libération – Abdelouaheb Guedmani

« Je me trouvais devant Si Ali Kafi qui semblait présider une audience. A ses côtés et de part et d’autre se tenaient Ali Mendjeli que j’avais déjà entrevu et Abdelmadjid Kahlerras que je ne connaissais pas encore. Je me mis aussitôt au garde-à-vous, comme je l’avais appris au cours de l’instruction militaire que j’avais suivie lors de ma scolarité au collège afin de bénéficier d’un sursis me permettant d’éviter de rejoindre l’armée avant la fin de mes études. Il n’y avait personne d’autre dans la petite salle et, contre toute attente, je fus soumis en ces lieux à une solennelle prestation de serment, main droite levée, jurant sur le Coran fidélité à la patrie et affirmant ma ferme volonté de combattre l’ennemi aux côtés de mes frères jusqu’à la dernière goutte de mon sang. »

Né le 27 avril 1936, Abdelouaheb Guedmani fréquenta l’école primaire d’El Harrouch puis le collège moderne de garçons de Constantine, l’actuel lycée Yughurta avant de rejoindre le maquis le 13 juin 1956, répondant à l’appel de l’Ugema. Après l’indépendance, il a été successivement, de 1964 à 1983, chef de daïra puis wali. Admis à la retraite en tant que cadre supérieur de la nation en septembre 1985, à l’issue de son congé spécial, il s’installe comme avocat au barreau de Constantine où il exerce jusqu’à ce jour.