Affichage de 1–25 sur 111 résultatsTrié par popularité

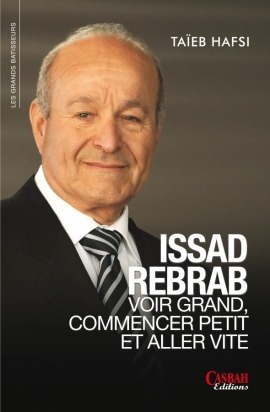

Issad Rebrab voir grand, commencer petit et aller vite – Taïeb Hafsi

Taïeb Hafsi est professeur titulaire de la chaire Walter J. Somers de Management stratégique international à Hec Montréal. Ses recherches portent essentiellement sur le management stratégique des organisations complexes. Sur ces sujets, il a écrit plus d’une centaine d’articles académiques ou professionnels et trente-deux livres ou monographies. Plusieurs de ces publications ont été primées. Il est Research Fellow du groupe de réflexion international, Economic Research Forum, pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il est membre de nombreuses associations académiques et l’un des fondateurs de la Strategic Management Society. Avant de rejoindre Hec Montréal,

T. Hafsi a été professeur à la faculté de management de l’université McGill et à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Eessec) de Paris. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie chimique, d’une maîtrise en management de Sloan School, Massachusetts Institute of Technology, ainsi que d’un doctorat de la Harvard Business School.

Issad REBRAB

Voir grand, commencer petit et aller vite

« Il faut être confiant. Nous avons beaucoup d’atouts. On nous fait constamment peur et on fait peur à nos gouvernants, comme si la technologie ou la production étaient de grands mystères. Tout peut être maîtrisé si on le veut. Il faut être persistant et en même temps être ordonné. J’admire aujourd’hui les Américains qui eux voient les choses en grand. Pour moi, dans un monde où on est constamment confronté à une guerre économique, il faut toujours voir grand, même si parfois on est obligé de commencer petit. »

Intègre, rationnel et intuitif à la fois, constamment orienté vers le mieux, ne tenant jamais rien pour acquis, gardant toujours à l’esprit le client et la concurrence, Issad Rebrab se positionne toujours pour une lutte contre les meilleurs et il est toujours convaincu qu’il va les battre, grâce au soutien des personnes qu’il entraîne dans son sillage. Ce faisant, une discipline digne de Dieu, une grande sobriété et une grande modestie alimentent une foi « qui ne considère aucune citadelle comme imprenable». Il est intimement convaincu que « ce sont ces qualités simples qui font le succès des grands entrepreneurs ».

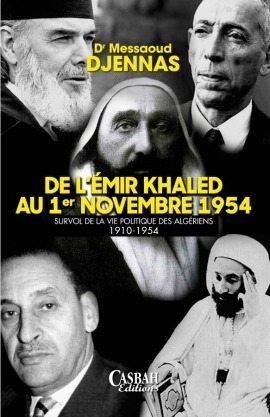

De l’Émir Khaled au 1er Novembre 1954 – Messaoud Djennas

L’objectif de ce travail, indique son auteur, est de proposer au jeune Algérien, un survol de l’histoire du mouvement national algérien durant la première moitié du XXe siècle, matrice du 1er Novembre 1954.

En effet, ces cinq décennies ont été marquées par une intense activité nationaliste menée par des leaders prestigieux pour faire valoir les droits du peuple algérien face à une puissance coloniale oppressive et intransigeante, plus que jamais décidée à raffermir son emprise sur le pays. Toute en précisant qu’ils

sont des dizaines, voire des centaines, les personnages-clés de cette période de notre histoire à mériter chacun une ample présentation, c’est à cinq de ces personnalités, l’Emir Khaled, Messali Hadj, Abdelhamid Ben Badis, Ferhat Abbas que le Professeur Messaoud Djennas a consacré le présent ouvrage.

L’hypnose – Farid Kacha

LE CHAMAN, L’EXORCISTE ET ERICKSON

L’hypnose est la plus ancienne forme de relation thérapeutique et elle peut satisfaire encore aujourd’hui tous ceux qui sont à la recherche d’une thérapie efficace, brève, douce et sans médicaments. Le docteur Farid Kacha psychiatre, professeur émérite, résume dans cet ouvrage les techniques actuelles de l’hypnose, leurs relations à l‘exorcisme et leurs implications historiques et thérapeutiques.

L’islam, la république et le monde – Alain Gresh

« Un spectre hante l’Occident, le spectre de l’islam » : paraphrasant le Manifeste du Parti communiste, écrit en 1848, on pourrait ainsi résumer le sentiment qui s’est emparé des dirigeants du Nord, relayés par quelques intellectuels soucieux de défendre les valeurs du « monde civilisé » contre celles des « barbares ».

En France, la peur est d’autant plus forte qu’elle se situe à la confluence de deux angoisses : celle du terrorisme islamiste, accentuée par les horreurs de la guerre civile algérienne et par les suites des attentats du 11 septembre 2001 ; celle de la « menace » que représenteraient les nouvelles classes dangereuses, les immigrés issus des pays anciennement colonisés, notamment du Maghreb.

C’est le fantasme de cette « menace » islamique, à la fois interne et externe, qu’Alain Gresh démontre ici. Non en présentant une défense de l’islam, mais à partir d’une vision laïque et rationnelle des musulmans, dans leur diversité historique et géographique.

Tout en fournissant les éléments essentiels pour comprendre la religion musulmane et son histoire, l’émergence de l’islam politique et son rôle dans les différents conflits, cet ouvrage revient sur les débats qui ont secoué la France. L’islam est-il compatible avec la démocratie ? Le foulard est-il une arme contre la laïcité ? Les musulmans peuvent-ils s’intégrer dans les sociétés européennes ? Les citoyens français, musulmans et non musulmans, croyants et non croyants, peuvent-ils bâtir ensemble un avenir commun ?

Evolution des institutions politiques et du droit constitutionnel de l’Algérie indépendante – Fatiha Benabbou-Kirane

La genèse du système politique algérien n’a eu de cesse de taquiner les chercheurs, tant ce mythe des origines ressemble aux légendes qu’on raconte aux petits enfants … « Au commencement était la violence… »

La révolution algérienne n’a-t-elle pas été actée par la violence du fait colonial ?

Mais aussi et d’une manière générale, est-ce que les commencements en politique ne vont jamais

sans violence ?

Face à ce phénomène historique facteur d’instabilité, le choix des institutions et, au premier chef, celle de la Constitution, s’avère crucial.

Fatiha Benabbou montre dans cet essai magistral comment, au cours d’une soixantaine années d’indépendance, il s’est agi pour l’Algérie d’avoir non pas la meilleure et quelque peu utopique Constitution, mais celle qui sera la mieux adaptée à la société algérienne pour redéfinir un vivre-ensemble.

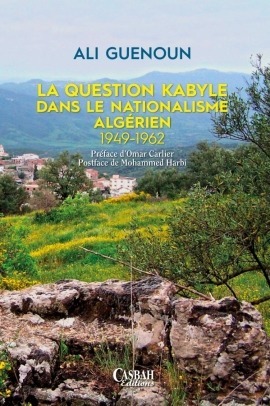

LA QUESTION KABYLE DANS LE NATIONALISME ALGÉRIEN 1949-1962 – Ali Guenoun

S’articulant autour de deux moments de notre Histoire - la crise de 1949 et la guerre d’indépendance algérienne – le livre de Ali Guenoun s’interroge sur la manière dont le référent identitaire kabyle est devenu un paramètre important, pertinent, de l’histoire politique de l’Algérie contemporaine et du nationalisme radical et indépendantiste. Cette histoire renvoie à des lignes de clivage, qui ont contribué à susciter des divisions et des suspicions au sein du Parti du peuple algérien (PPA), du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), puis du Front de libération national (FLN).

Tout en prenant en charge la période intermédiaire (1950-1954) - carrément négligée jusqu’ici -, il apporte une contribution importante à la compréhension de deux questions plus larges : l’émergence d’un mouvement identitaire amazigh, y inclus sa dimension kabyle; et la gestion de « l’ethnicité » par le nationalisme radical algérien, en deçà et au-delà de la guerre d’indépendance.

Avec une préface d’Omar Carlier et une postface de Mohammed Harbi, l’auteur ouvre la porte à de nouveaux débats, qui ne sont pas réservés aux seuls historiens.

De Boussouf à Kennedy – Liberté et foi – Mohamed Khelladi

Etudiant à l’université française, Mohamed Khelladi rejoint l’Armée algérienne de libération nationale en 1956. Il est l’assistant du commandant militaire Boumediene durant sa tournée de contrôle des zones de l’intérieur de la Wilaya V, de janvier 1957 à fin août 1957.

Ayant eu la mission de gagner la confiance de Joe Kraft, éditorialiste au New York Times, invité par Guy Mollet à passer un mois au sein de l’armée française en Algérie, il l’accompagnera pour lui faire vivre un autre mois cette fois dans les maquis de la révolution algérienne. Ce qui provoquera la fameuse déclaration de JF Kennedy du 2 juillet 1957 au Capitole sur le droit du peuple algérien à l’indépendance et une grave crise entre Washington et Paris et amenera ensuite de Gaulle à quitter l’OTAN.

Chef du service de renseignement politico -militaire du MALG dirigé par le colonel Boussouf, il embrassera, après l’indépendance, une carrière diplomatique qui le conduira dans plusieurs pays et organisations internationales d’Europe et d’Amérique.

Homme de lettres et d’action, l’auteur en tant qu’acteur et témoin livre dans cet ouvrage dense le fruit d’une expérience politique et humaine remarquable

Si Belcourt m’était conté – Messaoud Djennas

« Deux séquences de ma vie ont particulièrement marqué ma prime jeunesse, un âge de grande sensibilité, où le moindre événement peut laisser une empreinte indélébile : les deux années de mon enfance, de sept à neuf ans, passées chez mes grands-parents dans mon douar natal d’El Aouana, et le reste de mon enfance et toute mon adolescence à Belcourt, jusqu’en octobre 1948.

« C’est cette séquence belcourtoise de ma vie, si intensément vécue, qui m’a amené à tenter de revisiter ce quartier d’Alger, entré avec fracas dans l’Histoire un certain 11 Décembre 1960 mais qui, en réalité, l’a fait plus de deux décennies avant et, plus encore, dans un passé plus ancien, que j’aimerais conter. »

Sonatrach, le temps des pionniers – Taïeb Hafsi

Quand on parle de Sonatrach aujourd’hui, on ne pense qu’à ses bons coups, comme l’investissement au Pérou, ou à ses mauvais coups, comme sa gestion plutôt opaque et peu sincère des réserves en pétrole et gaz. On pense aussi souvent ces derniers temps à l’incroyable implication de certains de ses dirigeants dans des scandales de corruption qui jettent une ombre sur la capacité d’action de l’entreprise. On oublie cependant pourquoi dans un environnement aussi turbulent et peu structuré que celui de l’Algérie, une entreprise de classe mondiale a pu se construire. On ne sait pas pourquoi cette entreprise a pu rivaliser au plan technologique et opérationnel avec les meilleurs dans le monde. Certains pourraient l’attribuer seulement à la disponibilité de ressources. Mais nous savons que les ressources n’expliquent qu’une toute petite partie des réalisations. Les vraies réalisations viennent de l’action des personnes qui ont fait Sonatrach. Là, nous avons tous un blanc. Nous connaissons peu cette entreprise pourtant si présente dans la vie nationale.

Ce livre a pour objet de lever une partie du voile en décrivant l’une des expériences les plus fécondes qui eut lieu dans les premiers temps de l’entreprise et qui a permis de construire la culture et d’asseoir la confiance de ses cadres.

L’expérience d’Arzew a été un formidable moment où de jeunes cadres qui se considéraient plutôt comme des militants du développement de l’Algérie ont réussi non seulement la maîtrise de technologies très avancées, mais surtout la maîtrise de la technologie la plus importante, celle du management d’installations industrielles complexes en toute sécurité. Ces pionniers dirigés par Mohammed Mazouni sont les véritables héritiers de la révolution de Novembre et il est intéressant de faire connaissance avec eux et avec une expérience qui a été, selon Sid Ahmed Ghozali, l’une des pierres fondatrices de cette grande entreprise et de sa culture industrielle.

Le Rempart – Ali Haroun

« En décembre 1991, la chute de l'Algérie dans l'inconnu était imminente. Telle la crue d'un oued dans un pays aride, le flux d'une doctrine mal assimilée est venu l'assaillir, au risque de la submerger sous couvert de la foi, et de l'engloutir dans les brumes du Moyen-Âge. Si, au cours de son histoire, le pays fut parfois ébranlé par des visionnaires illuminés adeptes d'un fondamentalisme rétrograde, il ne semble pas avoir vécu des périodes de violence aussi barbare que celle de la décennie noire.

« (...) Dans l'urgence, on fut alors contraint d'édifier la digue indispensable pour contenir la furie de la violence intégriste. En effet, la protection d'un État républicain conforme aux aspirations des pères fondateurs de l'Algérie libérée, nécessitait de dresser un barrage de protection contre l'accès au pouvoir de ceux dont la décennie rouge allait dévoiler l'horreur. »

(Extrait de la préface).

Algérie : l’interminable transition – Nordine Grim

Recommandé aussi bien aux décideurs en charge de l’Économie nationale qu’aux investisseurs et managers d’entreprises, L’Interminable transition apporte de précieux éclairages dont pourraient également tirer profit les universitaires et autres chercheurs en quête d’informations sur les causes de cet interminable chantier de la réforme économique.

Sonatrach – Une entreprise pas comme les autres – Abdelatif Rebah

C’est un décret signé par le président de la République un 31 décembre 1963, on le sait, qui a donné naissance à la Société nationale de transport des hydrocarbures.

Hormis ce document, décisif certes, les promoteurs de la société ne possédaient ni les capitaux considérables que le lancement d’une telle affaire exige, ni la formation requise par le métier de pétrolier, ni l’expérience acquise sur le terrain et permettant d’opérer l’infrastructure de transport des hydrocarbures ou celle de leur exploitation.

Les barrières d’accès n’étaient pas, d’ailleurs, seulement techniques ou d’expertise, puisque l’activité était exclusivement aux mains des compagnies françaises, ainsi qu’en avait décidé le compromis d’Évian.

Le statut formel conféré par le décret de création de l’entreprise restait sans objet. Pour entreprendre il faut donc, au préalable, lever cet obstacle qui bloque l’entrée dans l’entrepreneuriat. L’entrepreneur se présente d’abord sous l’habit de l’ingénieur du politique opérant le programme de révision de « l’Évian pétrolier ».

La trame constitutive de l’entreprise sera alors de nature politique.

Faits et événements obéissent dans un premier temps à une finalité politique dominante, s’émanciper du « carcan » d’Évian. C’est sur cette toile de fond que va se tisser la trame industrielle proprement dite.

HOMMAGE A ALI EL KENZ Itinéraire d’un penseur indépendant – Ouvrage collectif

Sous la direction de : Abdelhamid Abidi / Layachi Anser / Mustapha Madi

«Ali El Kenz avait une vision sur le cours de l’histoire, celle du présent, et il savait prédire l’évolution des faits par le fait qu’il n’était point sous le dogme d’une quelconque idéologie. Bien qu’il soit resté toute sa vie un homme de gauche, il a toujours montré une indépendance intellectuelle à l’égard des idéologies dominantes. Son unique repère était de livrer une analyse critique des faits dépassant les voiles qui cachent leurs interconnexions. Il voyait dans les conflits de clans, qu’ils soient dans le champ politique ou académique, une forme d’aliénation dont les individus sont prisonniers de leurs idéologies».

Abdelhamid Abidi

F. Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood – Ahmed Bedjaoui

Ahmed Bedjaoui revisite avec finesse et brio l’histoire de l’Amérique des années folles, l’Amérique de la dépression, l’Amérique de la «génération perdue ». L’Amérique du cinéma naissant. Vite triomphant à Hollywood qui fait appel aux plus grandes plumes de l’époque, Dos Passos, Faulkner, Steinbeck, Hemingway et Scott Fitzgerald, tous réduits à la triste condition de scénaristes aux ordres de la rentabilité. C’est aussi cette histoire que nous raconte Ahmed Bedjaoui, particulièrement attaché au sort du créateur de Gatsby le magnifique qui ne se sortira pas indemne de cette épreuve de désamour entre la littérature et l’argent.

N’est-il d’histoire que blanche ? Tome II – Abdel’alim Medjaoui

Dans le tome 1, Abdel’alim Medjaoui dressait un large tableau de l’histoire nationale, depuis les temps reculés jusqu’à la veille de sa prise en charge par le mouvement de libération nationale.

Dans ce tome 2, on assiste à la mutation du mouvement national en mouvement de libération nationale, avant la guerre d’Algérie, la réponse terrible de l’occupant colonial à une Histoire en marche.

Conversations méditerranéennes – Ali Ghanem

Quel plus beau foyer pour des conversations que la Méditerranée, si justement nommée mer du milieu. Tout autour, des terres et des rivages, des peuples et des paysages, des écrivaines et des écrivains, des journalistes, un acteur et une femme cinéaste, des hommes politiques. Toutes ces voix bruissent à nos oreilles. Ecoutez-les. Elles nous parlent de nous, de ce que nous sommes et rêverions d’être.

La génération du Môle d’Alger – Lydia Haddag

Dans ce livre, il y a le quartier de la Marine avec son Amirauté et sa jetée Kheir Eddine, sa pléiade de peintres, d’écrivains et de poètes, ses baigneurs et ses militants politiques. Il y a Sauveur Galliéro, Jean Sénac, Himoud Brahimi, M’hamed Issiakhem, Choukri Mesli, Mohamed Dib et Mustapha Kateb. Ensemble, ils ont constitué la génération du Môle d’Alger. Entre révolution artistique et art révolutionnaire, cet essai richement documenté met en lumière un groupe méconnu qui, à la manière d’une « Internationale des peuples de la mer » a marqué les mondes de l’art algérois du XXème siècle.

Femmes de lutte et d’écriture – Mildred Mortimer

Malgré leur participation active à la lutte anticoloniale, la contribution des Algériennes à l’effort de guerre n’a jamais été pleinement reconnue. Mildred Mortimer tente de réparer cette amnésie, en étudiant l’œuvre d’écrivaines racontant leur expérience de la guerre dans des autobiographies ou des fictions. A l’écoute de Djamila Amrane-Minne, Assia Djebar, Yamina Mechakra, Maïssa Bey, Leïla Sebbar, Zohra Drif, Louisette Ighilahriz, Evelyne Safir Lavalette, l’essayiste américaine rompt le silence et délivre un message d’espoir : l’écriture est un combat qu’il faut poursuivre.

M’hamed Issiakhem Ma main au feu… Portrait à l’encre – Benamar Médiene

Ma main au feu, c’est ce qu’on dit quand on ne ment pas. L’éblouissant midi algérien n’aura pas lieu. Toute la vérité et rien que la vérité dans ce portrait à l’encre, plume de l’écrivain et pinceau du peintre confondus dans l’intensité du ressenti d’une Algérie d’avant. Sans nostalgie.

Le lecteur, le cœur en feu, ne coupera pas à l’enfer vécu par M’hamed Issiakhem, ni à la beauté de son œuvre. Pas plus qu’à l’écriture de Benamar Médiène, étourdissante de maitrise et d’émotion jusqu’au vertige.

L’équation du développement – Noureddine Bardad-Daïdj

Partie intégrante de la problématique du développement, le thème de l’ajustement structurel se trouve au coeur de l’une des plus formidables polémiques qu’aura connues l’histoire contemporaine. Rarement une

question aura été autant utilisée, exploitée, instrumentalisée et galvaudée comme l’aura été celle de l’ajustement structurel des économies du monde en développement. Il est surtout en plein centre de la relation équivoque qui s’est développée au l du temps entre la communauté des pays en développement et le système de Bretton Woods avec, à sa tête, ses deux gures de proue : le FMI et la Banque mondiale.

En lien direct avec les politiques gouvernementales, il continue de faire, aujourd’hui encore, près de vingt ans après la mise en oeuvre des premiers programmes, l’objet de surenchères et de non-dits qui, au delà de la

justesse ou de la faiblesse de leur pertinence, ne favorisent ni sa position, ni les situations auxquelles il est censé remédier. S’il tente de débrouiller l’écheveau du débat contradictoire en cours, le travail proposé ici a été mené aussi pour permettre au lecteur d’avoir à sa disposition les principales clés d’entrée à la problématique posée. On y trouvera tout un historique destiné à faire comprendre comment on est arrivé à pareille situation, ainsi qu’une revue en détail des principaux mécanismes qui sous-tendent ce qui s’est transformée en une véritable maldonne dans les vieux rapports entre le Nord et le Sud.

économie de la connaissance et le développement agricole et rural – L’expérience Algérienne – Abdelkader Djeflat

Economie de la connaissance et Développement agricole et rural est le fruit d’une rencontre, inédite, entre un universitaire, Abdelkader Djeflat, et un haut fonctionnaire au long cours dans le secteur de l’agriculture,

Rachid Benaissa. Conscients des mutations multiformes qui s’opèrent à grande vitesse dans toutes les branches de l’économie, les deux auteurs ont joint leur savoir scientifique et leur expérience professionnelle pour produire cet ouvrage didactique, qui pourrait avantageusement inspirer les opérateurs d’un secteur agricole en développement.

Azeffoun – Son histoire et ses célébrités – – Nordine Grim

Dans cet ouvrage consacré aux nombreuses célébrités culturelles et artistiques originaires d’Azeffoun (ex Port Gueydon), Nordine Grim tente d’expliquer le pourquoi de cette particularité propre à la région, en interrogeant son Histoire tumultueuse et le vécu d’une soixantaine de personnalités marquantes, dont il a dressé les portraits biographiques. Ces célébrités ont pour particularité d’avoir percé, tout au long de ces deux derniers siècles, dans des domaines aussi variés que l’art, la culture et les sports, aussi bien, en Algérie, qu’à l’étranger.

ALGÉRIE, Les voies de la re-naissance – Lachemi Siagh

L’Algérie au cours de son histoire a résisté aux Romains, aux Vandales, aux Espagnols, aux Français et à tant d’autres avant eux, mais elle a failli être mise à genou de l’intérieur, par une frange de ses propres enfants. Depuis son indépendance, l’Etatisme outrancier, la centralisation, le patriotisme démagogique, le pillage,

la corruption, le népotisme, le régionalisme, la hogra, l’incompétence, le manque de vision et de stratégie, en un mot, la non gestion des affaires, ont peu à peu plongé le pays dans l’obscurantisme médiéval, la régression culturelle et sociale, économique et sanitaire, mais également la perte des valeurs traditionnelles qui avaient permis de combattre le colonialisme.

Cet ouvrage analyse sans concession la gestion calamiteuse du pays depuis l’indépendance, surtout depuis les dix dernières années. Il offre des pistes pour un re-enginering, une vision d’une Algérie moderne et prospère, à même de rejoindre le concert des pays émergents d’ici 2030.

Le second front, écrits et documents de La Fédération de France du FLN 1954-1962 – Ali Haroun

Le recueil de ces « Ecrits et Documents », enrichi par une importante iconographie et d’abondantes annexes, se veut l’expression de l’énorme sacrifice de l’immigration algérienne en Europe, sans oublier celui des « Réseaux de Soutien », dont l’action pour la défense des droits de l’Homme s’est traduite par leur total engagement au sein de la Révolution algérienne.

DEVENIR DES VICTIMES ET PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES – Fatima Moussa Babaci

Les violences, quelle que soit leur nature, drainent toujours avec elles leur lot de souffrances, générant des traumatismes psychiques et somatiques, dont les conséquences à long terme marquent les subjectivités et engagent le devenir des sujets qui y ont été confrontés. La souffrance a cette particularité d’être intersubjective : perte des relations, terreur, rupture des liens. Elle menace la santé mentale et la cohésion à l’intérieur de la famille, et il est parfois illusoire de circonscrire le trauma et sa prise en charge à des individualités. Le groupe, la société sont marqués par cette violence qui souvent induit la fracture sociale.

Dans cet ouvrage qui regroupe des contributions d’Algérie et de différentes parties du monde, nous interrogeons l’expérience des professionnels, dans les domaines de la recherche ou de la pratique, en lien avec les actions entreprises aux plans institutionnel et associatif, pour une reconstruction du lien social. La question du devenir des victimes n’a pas souvent fait l’objet de publications. Pour l’étudiant, le chercheur, le professionnel et le public, cet ouvrage vient combler un vide. Il apporte des éléments théoriques et pratiques dans le domaine de la prise en charge du traumatisme, des savoirs faire et des expériences où le culturel lève le voile sur des aspects obscurs du devenir.

Ont participé à cet ouvrage: Achour Aït Mohand, Nassima Ali Toudert-Slimani, Anas Bahmed, Nadia Beddad, Ourida Belkacem, Sidclay Bezerra de Souza, Mahmoud Boudarène, Ouarda Bougaci, Fadhila Boumendjel Chitour, Nadia Braoui, Mohamed Chakali, Elaine Magalhães Costa- Fernandez Boris Cyrulnik, Liliane Daligand, Sabrina Gahar, Dalila Iamarene Djerbal, Farid Kacha, Nourreddine Khaled, Mostéfa Khiati, Odette Lescarret, Zina Mouheb, Fatima Moussa-Babaci, Nassima- Nassiba Ouandelous, Eugène Rutembesa, Dalila Samai-Haddadi, Dan Schurmans, Lamia Tadala, Op Vanna, Michèle Vatz-Laaroussi, Souhila Zemirline, Dalila Zouad.